компьютер или ноутбук? — ремонтируем ноутбук

Ремонт ноутбуковЕсли вы задумались о приобретении компьютера, но не знаете, что лучше – выбрать стационарный вариант или отдать предпочтение ноутбуку, то эта статья как раз для вас. Дочитав до конца вам будет намного проще сделать свой выбор в пользу наиболее подходящего вам устройства, которое не разочарует вас в будущем.

Цена вопроса — компьютер сбережет бюджет

Первое, на что мы обычно смотрим при покупке компьютерной техники – ее цена. И здесь преимущество у стационарных персональных компьютеров (ПК). Если сравнивать одинаковые по мощности и быстродействию компьютер и ноутбук, то компьютер обойдется гораздо дешевле, чем его более мобильный собрат. Это обусловлено тем, что производство миниатюрных комплектующих для ноутбука и их плотный монтаж дело более дорогое и сложное, а значит и выше итоговая цена. Так что, если вы гонитесь за наилучшим быстродействием и при этом не хотите переплачивать, выбирайте стационарный компьютер.

Мощность —

все равныБытует мнение, что при одинаковых характеристиках стационарный компьютер будет производительней и даст фору любому ноутбуку. Это не совсем так. Одинаковые характеристики дают им равные преимущества. И если с операционной системой, охлаждением и работоспособностью железа ноутбука все в порядке, отличаться по быстродействию они друг от друга не будут.

Исключение стоит сделать для игровых компьютеров. Здесь получить аналогичную настольному компьютеру производительность практически невозможно, так как для видеокарты для ноутбуков производятся в усеченной версии и показать равную производительность со скупой системой охлаждения они не могут.

Компактность и транспортабельность — наш друг ноутбук

Здесь однозначный приоритет за ноутбуком. Ноутбуки отличаются небольшими габаритами и относительно маленьким весом, ведь они созданы специально для комфортной работы в любом месте и в любом положении (тот-же ASUS весит около килограмма).

А вот стационарные компьютеры далеко не такие компактные. Им требуется постоянное место на столе. С ними нельзя работать без подключенных клавиатуры, мыши и монитора. Колонки и видеокамеру тоже придется подключить отдельно. А это дополнительное место и дополнительные провода. Перевозить и даже передвигать такую конструкцию не так уж и легко.

Автономная работа — только ноутбук

Ноутбуки оборудованы аккумуляторными батареями, которые рассчитаны на довольно длительную автономную работу. Некоторые современный модели могут работать до 8 часов без подзарядки. Компьютер же работает исключительно от сети. При внезапном отключении света он сразу же выключается. Положение могут спасти источники бесперебойного питания, однако они могут обеспечить лишь несколько минут автономной работы.

Энергопотребление — ноутбуки впереди

Ноутбуки потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем стационарный ПК. Кроме того, в ноутбуках предусмотрены режимы, позволяющие экономить электроэнергию еще лучше.

Компьютеры, особенно мощные, меньше заботятся об экономии электропотребления, а, соответственно, и денег хозяина.

Удобство в использовании — ноутбук вне конкуренции

Если вам удобнее работать за компьютером в положении лежа, то выбирайте ноутбук. С ним можно комфортно устроиться на диване. Для компьютера подходит только стол и кресло, без вариантов. Вам нужен большой экран? Не торопитесь исключать ноутбук — большинство из них имеют разъем для подключения монитора.

Модернизация — с компьютером проще

Если ваш ПК устарел, то его можно легко модернизировать. То есть заменить устаревшие части более новыми и производительными. Не нужно покупать совершенно новый компьютер, можно купить всего пару новых деталей. Наиболее часто заменяемые детали это оперативная память, процессор и видеокарта в случае игрового ПК.

Не нужно покупать совершенно новый компьютер, можно купить всего пару новых деталей. Наиболее часто заменяемые детали это оперативная память, процессор и видеокарта в случае игрового ПК.

Когда устаревает ноутбук, модернизировать его достаточно тяжело и более затратно чем компьютер. Можно лишь увеличить объем оперативной памяти или объем жесткого диска. Если же усовершенствование нужно более грандиозное, то вам ничего не останется, как приобрести новый ноутбук.

Уход и обслуживание — выигрывает компьютер

Система охлаждения ноутбука очень чувствительна к пыли и быстро забивается. Забитое охлаждение ведет к перегреву ноутбука. А перегрев – прямая дорога к выходу из строя процессора, видеокарты и материнской платы. Поэтому ноутбук надо чистить не реже раза в полгода или год. Чтобы очистить систему охлаждения ноутбука (и заодно сменить термопасту), необходимо его разбирать, с этим справляются далеко не все. Без сервисного центра дело может не обойтись, а это лишние затраты. Специально для тех, кто любит чистоту мы подготовили наши рекомендации: Чистим ноутбук от пыли — полная инструкция.

Специально для тех, кто любит чистоту мы подготовили наши рекомендации: Чистим ноутбук от пыли — полная инструкция.

Персональный компьютер со снятой крышкой

Компьютер же чистится намного легче. Необходимо лишь снять одну боковую крышку и тщательно пропылесосить от пыли все железо (главное, делать это при полностью выключенном ПК). Это без труда можно сделать дома. Также рекомендуется периодически заменять термопасту. Опять же, полного разбора компьютера это не требует. Просто следуйте нашей инструкции: Как правильно очистить недра компьютера.

Так что, можно сделать вывод, что уход за компьютером более дешевый и простой, чем уход за ноутбуком.

Ремонт и замена деталей в компьютере

Если в компьютере сломается та или иная деталь, ее относительно легко можно заменить. Железо для ПК стандартизировано, особенно если у вас не сильно устаревшая модель. В любом компьютерном магазине можно за пару минут приобрести достойную замену сгоревшей детали, будь то видеокарта, блок питания или процессор.

Неисправности компьютера, которые можно устранить самостоятельно

Сервисные центры по ремонту компьютеров

Ремонт и замена деталей в ноутбуке

С ноутбуками дело обстоит гораздо сложнее. Во-первых, из-за более сложной конструкции и и компактного монтажа ремонт ноутбука обходится гораздо дороже, чем ремонт компьютера. Во-вторых, сгоревший процессор или видеокарту заменить не так то легко. Требуется специальный инструмент. А если повреждена основная плата, то скорее всего ноутбук, будет невозможно отремонтировать в принципе. В-третьих, цены на комплектующие для ноутбуков значительно выше, а необходимые детали зачастую нужно заказывать в специализированных онлайн магазинах заранее. В обычной продаже найти их невозможно, так как комплектующие для каждой модели свои, уникальные. То же относится и к клавиатуре. Единственное, что можно без труда заменить в ноутбуке – жесткий диск и оперативную память.

В обычной продаже найти их невозможно, так как комплектующие для каждой модели свои, уникальные. То же относится и к клавиатуре. Единственное, что можно без труда заменить в ноутбуке – жесткий диск и оперативную память.

Сервисные центры по ремонту ноутбуков

Не стоит забывать, что ноутбуки, в силу более тесного «общения» со своим владельцем, они подвержены заливам водой, кофе, пивом или другими жидкостями. В лучшем случае это грозит дорогим ремонтом, в худшем – полной заменой ноутбука. Еще одно больное место ноутбуков это разъемы. В большинстве случаев они находятся на материнской плате и поломка любого из них влечет за собой недешёвый ремонт материнской платы.

Что в итоге?

Как видите, и компьютер, и ноутбук имеют свои достоинства и недостатки. Нельзя сказать, что стационарный ПК хуже ноутбука или наоборот. Просто они предназначены для разных целей. Если вы предпочитаете работать на одном месте или хотите собрать мощный игровой ПК с возможностью дальнейшей модернизации, выбирайте стационарный компьютер.

Где отремонтировать ноутбук?

Краткая история компьютерных вирусов, и что сулит нам будущее

Понятие «компьютерные вирусы» на слуху у каждого. Однако, многие пользователи имеют слабое представление о самой природе вирусов, хотя они распространены повсеместно и могут значительно повлиять на безопасность каждого. Далее предлагается краткая история компьютерных вирусов и обзор их возможного развития в будущем.

Теория самовоспроизводящихся автоматов

Что такое компьютерный вирус? Идея компьютерных вирусов впервые обсуждалась в серии лекций математика Джона фон Неймана в конце 1940-х годов; в 1966 году вышла его монография «Теория самовоспроизводящихся автоматов» – по сути, это мысленный эксперимент, рассматривающий возможность существования «механического» организма – например, компьютерного кода – который бы повреждал машины, создавал собственные копии и заражал новые машины аналогично тому, как это делает биологический вирус.

Программа Creeper

Как отмечается на сайте Discovery, программа Creeper, о которой часто говорят как о первом вирусе, была создана в 1971 году сотрудником компании BBN Бобом Томасом. По факту, Creeper был создан как тестовая программа, чтобы проверить, возможна ли в принципе самовоспроизводящаяся программа. Оказалось, что в некотором смысле возможна. Заразив новый жесткий диск, Creeper пытался удалить себя с предыдущего компьютера. Creeper не совершал никаких вредоносных действий – он только выводил простое сообщение: «I’M THE CREEPER. CATCH ME IF YOU CAN!» (Я CREEPER. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!)

Вирус Rabbit

Согласно сайту InfoCarnivore, вирус Rabbit (также известный как Wabbit) был создан в 1974 г. с вредоносной целью и мог самовоспроизводиться. Попав на компьютер, он делал большое количество копий себя, значительно ухудшал работоспособность системы и в итоге приводил к отказу компьютера. Имя («Кролик») было дано вирусу из-за того, что он очень быстро самовоспроизводился.

Имя («Кролик») было дано вирусу из-за того, что он очень быстро самовоспроизводился.

Первый троянец

Согласно сайту Fourmilab, первый троянец по названием ANIMAL (хотя есть споры относительно того, были ли это действительно троянец или просто вирус) был разработан компьютерным программистом Джоном Уолкером в 1975 г. В то время были очень популярны компьютерные игры, в которых пользователь загадывал какое-нибудь животное, а программа должна была его угадать за 20 вопросов. Уолкер написал одну из таких игр, и она стала популярной. Чтобы поделиться ее со своими друзьями, Уолкер записывал и передавал ее на магнитной ленте. Чтобы упростить эту процедуру, Уолкер создал программу PERVADE, которая устанавливалась на компьютер вместе с игрой ANIMAL. Пока пользователь играл в игру, PREVADE проверял все доступные пользователю директории на компьютере, а затем копировал ANIMAL во все директории, где этой программы не было. Вредоносной цели здесь не было, но ANIMAL и PREVADE подпадают под определение троянца: по сути, внутри программы ANIMAL была запрятана другая программа, которая выполняла действия без согласия пользователя.

Вредоносной цели здесь не было, но ANIMAL и PREVADE подпадают под определение троянца: по сути, внутри программы ANIMAL была запрятана другая программа, которая выполняла действия без согласия пользователя.

Вирус загрузочного сектора Brain

Brain, первый вирус для IBM-совместимых компьютеров, появился в 1986 году – он заражал пятидюймовые дискеты. Как сообщает Securelist, вирус был написан двумя братьями – Баситом и Амджадом Фаруком Алви, которые держали компьютерный магазин в Пакистане. Братьям надоело, что покупатели нелегально копировали купленное у них ПО, и они создали этот вирус, которые заражал загрузочные сектора дискет. Brain заодно оказался и первым вирусом-невидимкой: при обнаружении попытки чтения зараженного сектора диска вирус незаметно подставлял его незараженный оригинал. Также он записывал на дискету фразу «(c) Brain», но при этом не портил никаких данных.

org/1999/xhtml»>Вирус ILoveYouВ начале 21 века появился надежный высокоскоростной интернет-доступ, и это изменило методы распространения вредоносных программ. Теперь они не были ограничены дискетами и корпоративными сетями и могли очень быстро распространяться через электронную почту, популярные веб-сайты и даже напрямую через интернет. Начало формироваться вредоносное ПО в современном виде. Ландшафт угроз оказался заселенным вирусами, червями и троянцами. Возник собирательный термин «вредоносное ПО». Одна из самых серьезных эпидемий новой эры была вызвана червем ILoveYou, который появился 4 мая 2000 г.

Как указывает Securelist, ILoveYou следовал модели ранее существовавших вирусов, распространявшихся по почте. При этом, в отличие от макровирусов, широко распространенных с 1995 года, ILoveYou распространялся не в виде зараженного документа Word, а в виде VBS-файла (такое расширение имеют скрипты, написанные в Visual Basic). Метод оказался простым и действенным – пользователи еще не привыкли остерегаться незапрошенных электронных писем. В качестве темы письма была строчка «I Love You», а в приложении к каждому письму был файл «LOVE-LETTER-FOR-YOU-TXT.vbs». По задумке создателя Онеля де Гузмана, червь стирал существующие файлы и поверх них записывал собственные копии, благодаря которым червь рассылался по всем адресам из списка контактов пользователя. Поскольку письма, как правило, приходили со знакомых адресов, получатели обычно открывали их – и заражали червем свой компьютер. Таким образом, ILoveYou на практике подтвердил эффективность методов социальной инженерии.

Метод оказался простым и действенным – пользователи еще не привыкли остерегаться незапрошенных электронных писем. В качестве темы письма была строчка «I Love You», а в приложении к каждому письму был файл «LOVE-LETTER-FOR-YOU-TXT.vbs». По задумке создателя Онеля де Гузмана, червь стирал существующие файлы и поверх них записывал собственные копии, благодаря которым червь рассылался по всем адресам из списка контактов пользователя. Поскольку письма, как правило, приходили со знакомых адресов, получатели обычно открывали их – и заражали червем свой компьютер. Таким образом, ILoveYou на практике подтвердил эффективность методов социальной инженерии.

Червь Code

Червь Code Red был так называемым бестелесным червем – он существовал только в памяти и не предпринимал попыток заразить файлы в системе. Используя брешь в системе безопасности Microsoft Internet Information Server, червь всего за несколько часов распространился по всему миру и вызвал хаос, внедряясь в протоколы обмена информацией между компьютерами.

Как пишет сайт Scientific American, зараженные компьютеры в итоге были использованы для проведения DDoS-атаки на веб-сайт Белого дома – Whitehouse.gov.

Heartbleed

Угроза Heartbleed появилась в 2014 г. и сразу поставила под угрозу множество интернет-серверов. В отличие от вирусов и червей, Heartbleed – это уязвимость в OpenSSL – криптографической библиотеке универсального применения, широко использующейся по всему миру. OpenSSL периодически рассылает соединенным устройствам специальные сигналы, подтверждающие актуальность соединения. Пользователи могут отослать некоторый объем данных и в ответ запросить такое же количество данных – например, отослать один байт и получить в ответ тоже один байт. Максимальное количество данных, отправляемых за один раз – 64 килобайта. Как объясняет специалист по безопасности Брюс Шнайер, пользователь может объявить, что отсылает 64 килобайта, а по факту отправить только один байт – в этом случае сервер в ответ пришлет 64 килобайта данных, хранящихся в его оперативной памяти, в которых может оказаться все что угодно – от имен пользователей до паролей и криптостойких ключей.

Будущее компьютерных вирусов

На протяжении уже более 60 лет компьютерные вирусы находятся в сфере коллективного человеческого сознания. То, что однажды было лишь кибер-вандализмом, быстро превратилось в киберпреступление. Быстро развиваются черви, троянцы и вирусы. Хакеры мотивированы и умны, они всегда стремятся тестировать на прочность системы и код, расширять границы доступных им методов и изобретать новые способы заражения. В будущем киберпреступники, вероятно, будут чаще взламывать PoS-терминалы – в качестве хорошего примера можно привести недавний троянец удаленного доступа Moker. Этот новый троянец сложно обнаружить, тяжело удалить – он обходит все известные механизмы защиты. Ничего не известно наверняка; постоянные перемены – в самой природе постоянной борьбы между киберпреступниками и системами защиты.

Свет в окошках: что показал тест Windows 11 | Статьи

Microsoft 4 октября начала перевод пользователей на новую операционную систему Windows 11. Пока она доступна не всем: чтобы пройти обновление, надо дождаться своей очереди, а также иметь продвинутый компьютер. Изменения коснулись дизайна и интерфейса системы, добавились новые функции, например создание нескольких рабочих столов. Тем не менее концептуально новая ОС, во всяком случае на первый взгляд, мало чем отличается от предшественницы Windows 10.

Пока она доступна не всем: чтобы пройти обновление, надо дождаться своей очереди, а также иметь продвинутый компьютер. Изменения коснулись дизайна и интерфейса системы, добавились новые функции, например создание нескольких рабочих столов. Тем не менее концептуально новая ОС, во всяком случае на первый взгляд, мало чем отличается от предшественницы Windows 10.

4 октября Microsoft начала переводить своих пользователей на Windows 11, а в розничных сетях появились компьютеры, на которых предустановлена новая ОС. Если планов покупать новый ПК нет, перейти на Windows 11 будет не так-то просто. Во-первых, компьютер должен соответствовать определенным системным требованиям: процессор с быстродействием 1 ГГц и более, оперативная память от 4 Гб, не менее 64 Гб на жестком диске или SSD, специальный модуль TPM второй версии. В целом это «портрет» среднестатистического ПК возрастом до трех лет.

Чтобы понять, подходит компьютер или нет, надо запустить на нем приложение Microsoft PC Health Check — оно тут же ответит на этот вопрос. Но если с компьютером что-то не так, программа не сообщит, что конкретно.

Но если с компьютером что-то не так, программа не сообщит, что конкретно.

Наш ультрабук прошел проверку, но Windows 11 на него установить не удалось. Дело в том, что Microsoft переводит пользователей Windows 10 на 11 не сразу, а поэтапно

Первое впечатление — загрузка новой системы происходит чуть быстрее, чем ОС предыдущей версии на аналогичном компьютере, быстрее запускаются и реагируют программы, например офисные. Но преимущество в скорости невелико — так во всяком случае показалось корреспондентам «Известий».

Зато в интерфейсе новой Windows появились заметные новшества. Первое, на которое эксперты обратили внимание еще на презентации системы в июне этого года, — смещенная к центру экрана кнопка «Пуск». При ее нажатии список приложений и недавно использованных файлов всплывает не слева, как, например, у Windows 10, а посередине экрана. Кому-то это может показаться неудобным, но тем, кто часто пользуется macOS, такая логика привычна: это напоминает «Системные настройки» на компьютерах Apple. При этом Microsoft отказалась от «плиток» с часто используемыми программами, интегрированными в боковое меню Windows 10. Ни дополнительного удобства, ни неудобства в новую ОС это не привнесло.

При ее нажатии список приложений и недавно использованных файлов всплывает не слева, как, например, у Windows 10, а посередине экрана. Кому-то это может показаться неудобным, но тем, кто часто пользуется macOS, такая логика привычна: это напоминает «Системные настройки» на компьютерах Apple. При этом Microsoft отказалась от «плиток» с часто используемыми программами, интегрированными в боковое меню Windows 10. Ни дополнительного удобства, ни неудобства в новую ОС это не привнесло.

Следующее новшество — возможность создать несколько рабочих столов и переключаться между ними. Теоретически это должно упростить пользование ПК: один рабочий стол, допустим, можно оставить для производственных нужд, другой — для развлечений, третий — еще для чего-нибудь. Впрочем, отучиться сваливать на один стол все файлы и папки, которые должны быть под рукой, будет просто не всем.

Приятные округлостиНа вид новая Windows, на вкус корреспондентов «Известий», стала красивее предшественницы — такое ощущение создают закругленные окна, меню и другие элементы интерфейса операционной системы.

Microsoft пообещала усовершенствовать в Windows 11 функции сенсорного ввода текста и рисования — в целом обещание сдержано. Например, рисовать прямо в Word на чувствительном дисплее ПК довольно удобно. Окна с помощью нажатия пальцем на экран комфортно открывать и закрывать. Возможно, это объясняется тем, что пользователи уже привыкли оперировать с сенсорными экранами смартфонов — сейчас возможности что-то нажать, смахнуть или подчеркнуть на экране настольного ПК или ноутбука просто не хватает.

Правда, у такой опции есть и обратная сторона. Если руки у вас крупные, а дисплей ультрабука маленький, попасть в нужную иконку не всегда просто. К тому же ноутбук не планшет, и для комфортной работы, к примеру, с таблицами и текстами без мыши не обойтись. К тому же сенсорный экран довольно быстро загрязняется.

В Windows 11 также появился новый мультимедийный элемент — виджеты. Вызвать их ленту можно с помощью кнопки «Мини-приложения», разместившейся на нижней панели — там же кнопка «Пуск». Предложенный по умолчанию набор сервисов включал сводку погоды, курсы валют, рубрику «Россия РФПЛ», а также ленту новостей, в общем и целом совпадающих с теми, которые ретранслируют «Яндекс.Новости». Как виджеты будут конкурировать с «Яндексом» и другими новостными проектами и как Microsoft хочет переключить на «Мини-приложение» аудиторию тех, кто начинает день с чтения новостей на ресурсах-агрегаторах, — загадка.

Предложенный по умолчанию набор сервисов включал сводку погоды, курсы валют, рубрику «Россия РФПЛ», а также ленту новостей, в общем и целом совпадающих с теми, которые ретранслируют «Яндекс.Новости». Как виджеты будут конкурировать с «Яндексом» и другими новостными проектами и как Microsoft хочет переключить на «Мини-приложение» аудиторию тех, кто начинает день с чтения новостей на ресурсах-агрегаторах, — загадка.

Также разработчики обещали пользователям Windows 11 обновленный и улучшенный магазин контента и приложений. Но никаких радикальных обновлений, во всяком случае с первого взгляда, «Известия» в нем не обнаружили.

В целом Windows 11 не производит впечатления какой-то радикально новой операционной системы, а скорее похожа на сильно улучшенную Windows 10. Изменение дизайна, интерфейса, виджеты и размножение рабочих столов, как и новые функции по организации пространства, — все-таки эволюционные изменения. Поэтому переходить на Windows 11 имеет смысл, если пользователю необходим новый компьютер — систему можно купить вместе с ним. Если такой необходимости нет, можно спокойно дожидаться своей очереди на обновление Windows 10.

Если такой необходимости нет, можно спокойно дожидаться своей очереди на обновление Windows 10.

«Дома появился компьютер, и других вариантов не осталось» | GeekBrains

PhD-студент и разработчик Александр Чичигин — о своём пути из физики в программирование

https://gbcdn.mrgcdn.ru/uploads/post/2812/og_image/1e850e78117614f651adacaef0958b32.png

Про учебу

Сейчас я работаю и учусь в Технологическом университете города Дельфт в Нидерландах. До этого окончил Иркутский государственный университет, учился на физическом факультете. Во время моей учебы в Иркутске программистов не учили примерно нигде, поэтому основным направлением была прикладная математика. На прикладную математику я не прошел, и в качестве запасного варианта у меня был физический факультет рядом. Поэтому я поступил именно туда, а на программиста доучивался параллельно.

У нас в школе был сильный уклон в физику, поэтому для меня проходить лекции и занятия было легко. Оставалось много времени для доучивания профильных предметов, близких к программированию, в том числе разделы математики: дискретной математики, логики. Это в конечном итоге оказалось действительно полезным для будущей работы: выходили разные книги по языкам программирования, по алгоритмам, по методологиям разработки софта, паттернов проектирования. По крайней мере это начало развиваться, и я старался доучивать все необходимое.

Выбор университета

Так получилось, что еще со школы у меня был большой интерес именно к языкам программирования, к разработке языков. Поэтому я решил совместить приятное с полезным и углубиться еще сильнее в исследование языков, делать это на профессиональной основе. Стандартный способ начать — это поступить в аспирантуру. Так получилось, что в мире занимаются именно исследованием в области языков программирования не очень много вузов, большинство из них находятся в США, несколько — в Европе и Англии. Основной из них именно технический университет города Дельфт, он известен в этих кругах. У нас есть достаточно большая группа, которая этим занимается, достаточно большой поток статей высокого качества на конференциях.

Основной из них именно технический университет города Дельфт, он известен в этих кругах. У нас есть достаточно большая группа, которая этим занимается, достаточно большой поток статей высокого качества на конференциях.

Поэтому это был один из главных, наиболее высоко стоящих в списке вариантов. Там и до сих пор открыта парочка позиций PhD-студентов, одну из вакансий занял я.

Первая работа

На первую работу я попал сравнительно банальным образом, как это пропагандируется. Я работал на кафедре, и завкафедрой познакомил меня с человеком, у которого была своя компания и запрос на кадры. Меня ему сосватали. Я прошел собеседование и начал там работать официально на полставки. Моя работа в фирме легла в основу дипломной работы.

Задачи программиста

С одной стороны, особенно со стороны шестилетнего ребенка, все, чем я занимаюсь — это целый день сижу перед компьютером. Этот стереотип, по которому программист сидит за компьютером, тупит в монитор и не понимает, почему что-то не работает. Так и проходит большая часть дня. Остальная часть дня — это ты понимаешь, почему что-то не работает, и пытаешься исправить. Вот в таких пробах и ошибках и проходит день программиста, за исключением каких-то редких дней с особенными творческими прорывами, когда ты накидываешь скелет новой системы с нуля, чтобы однажды это заработало.

Так и проходит большая часть дня. Остальная часть дня — это ты понимаешь, почему что-то не работает, и пытаешься исправить. Вот в таких пробах и ошибках и проходит день программиста, за исключением каких-то редких дней с особенными творческими прорывами, когда ты накидываешь скелет новой системы с нуля, чтобы однажды это заработало.

Я решаю два сорта задач. На самом деле я работаю на двух должностях. Половина времени — это задачи, связанные с исследованиями для PhD. Вторая половина — разработка программного обеспечения, когда я выполняю задачи по поддержанию и развития нашего приложения: писать на бекенде, чинить сервисы. Задачи, связанные с исследованием, немного интереснее.

В данный момент я занимаюсь тем, чтобы интегрировать новую языковую фичу в исследовательский язык программирования. Задача, которую я перед собой поставил, это добавить в него синхронную обработку, связанную с запросами к сторонним сервисам.

Самый сложный вызов

Самый сложный вызов в интеллектуальном плане — моя исследовательская работа. Первой сложностью было найти подходящую задачу для занятий. Это тоже для тех, кто будет интересоваться и будет поступать в аспирантуру в какой-то зарубежный вуз. В отличие от большинства российских программ там почему-то не принято давать человеку заранее сформулированную задачу. Везде, где я собеседовался, мне говорили, что я подхожу, но тему моих занятий мы определим в течение года в зависимости от того, что мне будет интересно и что предлагает университет.

Первой сложностью было найти подходящую задачу для занятий. Это тоже для тех, кто будет интересоваться и будет поступать в аспирантуру в какой-то зарубежный вуз. В отличие от большинства российских программ там почему-то не принято давать человеку заранее сформулированную задачу. Везде, где я собеседовался, мне говорили, что я подхожу, но тему моих занятий мы определим в течение года в зависимости от того, что мне будет интересно и что предлагает университет.

Поэтому первое — это необычная задача, по крайней мере для того, кто работал в индустрии с большим сформированным списком задач в беклоге. Здесь нужно именно самому сориентироваться, хорошо подумать, чего ты хочешь достичь, что хочешь привнести, что будет актуальным и полезным для сферы. Дальше подразумевается, что про это нужно писать и публиковать статьи, к которым применяются критерии новизны, полезности и качества.

Было не так просто найти что-то, что было бы с одной стороны полезно, с другой еще не реализовано, по крайней мере в том контексте, в котором наша группа работает.

Про хобби

С хобби у меня проблема в том, что их даже слишком много. Опять же на все не хватает времени и сил, невозможно разорваться. В последнее время я решил сконцентрироваться на тех хобби, которые полезны для здоровья. Сейчас это велосипед. Естественно, в детстве я проводил много времени на природе вне города с велосипедом. А буквально пару лет назад, когда я пошел кататься на арендованном велосипеде в парке, понял, насколько это увлекательно и приятно. Следующее, что я сделал, это купил свой велосипед, а потом новый – более продвинутый. И теперь пытаюсь кататься на нем как можно больше, развивать навыки и выносливость.

Совмещение работы и учебы

Как известно каждому студенту, начать просто, поступить — меньшее из проблем. Закончить любой проект — гораздо сложнее. поэтому удастся ли мне совмещать, станет известно, когда я успешно защищу диссертацию. И учеба, и работа — это неофициальная деятельность, но теоретически это обычный восьмичасовой рабочий день. 50% я распределяю на задачи, связанные с исследовательской деятельностью, а другую половину — на программирование. Остальное время уходит на сон и велосипед.

50% я распределяю на задачи, связанные с исследовательской деятельностью, а другую половину — на программирование. Остальное время уходит на сон и велосипед.

Советы себе в юности

Главный секрет — это как заставить себя заниматься каждый день. Тот, кто нашел ответ на этот вопрос, достигает совершенно невероятных результатов. Поэтому если вам нравится программирование и вы хотите заниматься этим каждый день, занимайтесь этим каждый день, как можно больше, все свободное время, которое остается после здорового сна.

Программирование, как и математика — это навык ручной работы, это то, что ты либо умеешь делать руками, либо не умеешь. Это навык, который достигается за счет практики.

Самое лучшее сейчас — целенаправленная практика определенных умений и определенных способностей. Программирование развивается через решение задач. Благо сейчас есть огромные архивы задач онлайн, в интернете, в том числе в рамках обучающих сервисов.

Кроме того отличная тема, я считаю, это совмещение изучения программирования с изучением математических дисциплин, то есть программировать решение математической задачи. Есть целые курсы, знаменитая книга «Структура интерпретации классической механики», которая программирование решает через задачи. Таким методом можно решать задачи из любой сферы. Всегда можно найти, как практиковаться в программировании, а заодно выучить что-то интересное для вашего образования.

У вас тоже получится

Разработчик — первая Программа обучения для осознанного выбора специальности и карьерной траектории в сфере информационных технологий от GeekBrains при участии Skillbox.

Получите востребованную профессию или откройте бизнес в сфере информационных технологий.

Они перевернули мир: 40 лет назад появился первый массовый персональный компьютер: bor_odin — LiveJournal

Ровно 40 лет назад, 12 августа 1981 года корпорация IBM представила первый массовый персональный компьютер IBM PC, совершив настоящий переворот в вычислительной технике. Это, на первый взгляд малозаметное событие, изменило весь мир, определив направление развития человеческой цивилизации.

Это, на первый взгляд малозаметное событие, изменило весь мир, определив направление развития человеческой цивилизации.

2 августа 1981 года в отеле Waldorf Astoria в центре Манхэттена в Нью-Йорке корпорация IBM представила новый продукт — персональные компьютеры IBM PC (Personal Computer), или, в соответствии с системой обозначений самой фирмы, модель IBM 5150. Это событие, вскоре вызвавшее настоящую революцию в вычислительной технике, в то время мало кто заметил. Освещение в прессе было скромным, и в IBM даже переживали, что на презентацию никто не придет, тем более что место для нее было выбрано не совсем привычное.

Однако вскоре небольшие компьютеры начали расходиться миллионными партиями, и IBM стала однозначно доминировать на этом рынке. Плюсами IBM стали открытые стандарты, взаимозаменяемость компонентов, производимых другими фирмами, и возможность апгрейда. Таким образом IBM удалось установить новый технологический стандарт для этого класса устройств.

Сам проект по созданию небольшого компьютера зарождался в подразделении IBM General Products Division, которое специализировалось на мини-компьютерах и успешном бизнесе пишущих машинок. Но у этого подразделения не хватало бюджета и людей, которых можно было бы выделить на новый проект. Генеральный директор IBM Фрэнк Кэри решил профинансировать разработку ПК из собственного кармана. Он обратился к руководителю лаборатории и одному из членов совета директоров IBM Уильяму Лоу, который уже предлагал ранее конструкцию подобной машины.

Но у этого подразделения не хватало бюджета и людей, которых можно было бы выделить на новый проект. Генеральный директор IBM Фрэнк Кэри решил профинансировать разработку ПК из собственного кармана. Он обратился к руководителю лаборатории и одному из членов совета директоров IBM Уильяму Лоу, который уже предлагал ранее конструкцию подобной машины.

У Лоу был друг, инженер-программист Джек Сэмс, шапочно знакомый с 24-летним Биллом Гейтсом, к которому и обратились в поисках операционной системы, способной работать на новом ПК.

Гейтс быстро пришел к выводу, что его фирма не сможет уложиться в срок, установленный IBM, написав операционную систему с нуля, поэтому просто выкупил систему под названием QDOS (Quick and Dirty Operating System — «Быстрая и грязная операционная система») у ее создателя Тима Патерсона, адаптировав ее для IBM.

Позже Гейтс скажет, что ему всего лишь «повезло». Еще одним будущим триумфатором стала фирма Intel, чьи микропроцессоры 8088 были приобретены тогда для будущего сборного ПК.

Первые поставки начались в октябре 1981 года. За первый год своего существования IBM PC принес доход в размере $1 млрд, что намного превысило все мыслимые прогнозы.

(Источник)

А мы и так живём хорошо, весело.

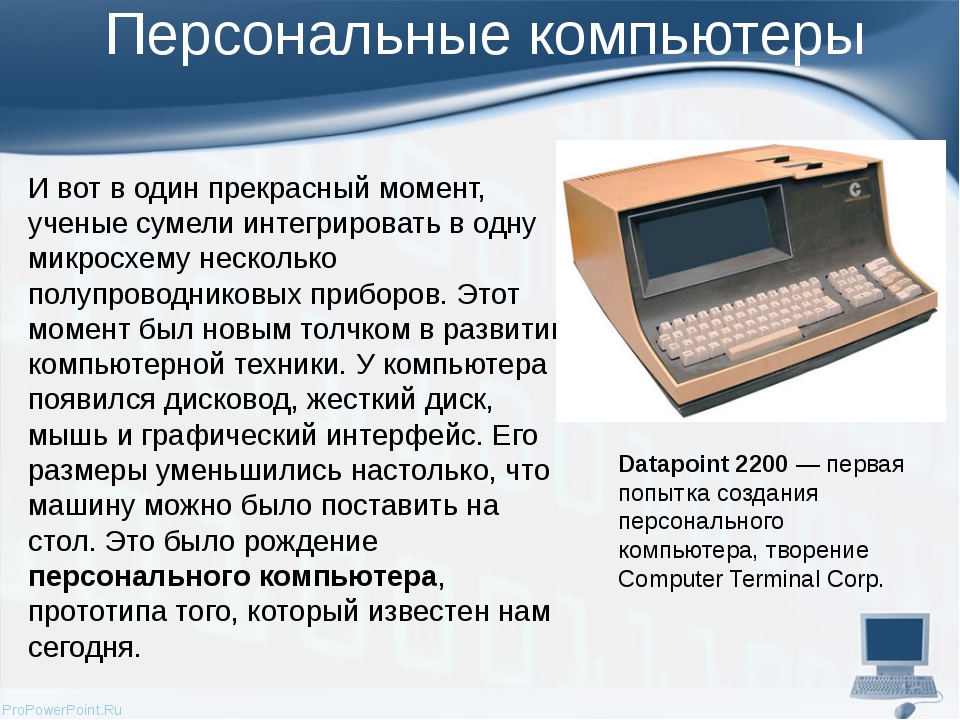

Когда появился первый персональный компьютер?

Понятие персональный компьютер вошло в обиход в конце 1970-ых годов, благодаря компании Apple Computer, которая применила данный термин для своего Apple II. Впоследствии так называлась и прочая компьютерная техника IBM PC. Одно время персональными компьютерами называли все машины, которые использовали процессоры Intel и работали под управлением актуальных на то время операционных систем — DOS, OS/2, а также первых моделей Microsoft Windows.

При возникновении других процессоров, которые поддерживали работу программ, вроде Cyrix (ныне VIA), AMD и прочего, название получило более широкую трактовку.

К курьезным фактам в истории развития можно отнести противопоставление персонального компьютера вычислительным машинам Macintosh и Amiga, которые довольно долгое время использовали альтернативную архитектуру компьютера.

- Теперь под ПК чаще всего подразумевают настольный компьютер, ноутбук, планшет и КПК.

На самом же деле, в данную категорию может попадать любой полноценный компьютер, который используется качестве личного.

Советский ПК Искра 1030.

На территории советского пространства вычислительные машины, которые были предназначены для личного использования, отличались официальным названием ПЭМВ, персональные электронные вычислительные машины. Вплоть до сегодня, данное сочетание порой указывается вместо общепринятого понятия ПК.

До момента возникновения первых персональных моделей, эксплуатация и приобретение компьютера было проблематичным и крайне дорогостоящим, что практически полностью исключало возможность владения ими частными лицами. Найти же компьютеры можно было в университетах, больших корпорациях, государственных и военных учреждениях, исследовательских центрах.

Стив Джобс и Стив Возняк со своими творениями.

В 1970-ых стало возможным создание индивидуальных компьютеров, в то время, как любители начали собирать собственные модели для возможности использовать и похвастаться столь необычным явлением. Ранние версии не отличались особым практическим применением, за счет чего очень медленно распространялись.

Постепенно, понятие персонального компьютера менялось. Первое поколение предоставлялось только в виде деталей или инструкции, а сборка и программирование нуждались в определенном опыте. Позднее устройства стали привычны и начали распространяться уже готовыми.

©При частичном или полном использовании данной статьи — активная гиперссылка ссылка на alfaed.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА

Вас это заинтересует:

Хронология компьютеров и ноутбуков Apple — Реальное время

10 ноября Apple представила новое поколение MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Ключевой особенностью компьютеров стала работа на собственном процессоре M1. В характеристиках — 8-ядерные CPU и GPU, а также 16-ядерный процессор для вычислений, работающие на одном чипе. «Реальное время» вспоминает историю компьютеров от Apple и ключевых изменений в них — а заодно и процессоров, которые использовались.

В характеристиках — 8-ядерные CPU и GPU, а также 16-ядерный процессор для вычислений, работающие на одном чипе. «Реальное время» вспоминает историю компьютеров от Apple и ключевых изменений в них — а заодно и процессоров, которые использовались.

Не первым, но самым ранним из популярных персональных компьютеров от «яблочного» производителя стала модель Apple II, представленная в 1977 году. Компьютер был относительно простым в использовании — в сравнении с существовавшими на тот момент моделями, рассчитанными не на обычных пользователей, а на специалистов в компьютерной технике. Компьютер работал на операционной системе Apple DOS. Считается, что модель продали в количестве 5-6 миллионов экземпляров, что, конечно, очень много для конца 1970-х годов. Усовершенствованные варианты Apple II выпускались до конца 80-х годов.

Выпущенный в 1980 году Apple III, ориентированный на бизнес, оказался далеко не таким успешным. Прошлую модель — Apple II — хотели «перепрофилировать» в «домашнюю» модель, но фактически продажи все равно в основном были именно у нее. На смену пришел компьютер, который потом еще долгое время ассоциировался с любым компьютером от Apple.

Прошлую модель — Apple II — хотели «перепрофилировать» в «домашнюю» модель, но фактически продажи все равно в основном были именно у нее. На смену пришел компьютер, который потом еще долгое время ассоциировался с любым компьютером от Apple.

Уже в 1984 году, параллельно с вариациями на тему Apple II, появился настоящий предшественник нынешних «Макбуков». Тогда он выпускался под названием Macintosh 128K. Компьютер работал уже не на DOS, а на System 1 — линейка впоследствии (спустя 13 лет) была переименована в Mac OS, но до этого еще были и другие System, вплоть до 7-й версии.

Компьютеры линейки Mac — вплоть до 1994 года, когда на смену Macintosh пришла серия PowerMac, работали на базе процессоров Motorola. PowerMac работали уже на базе процессоров IBM PowerPC. Первая «Макось» была выпущена как раз для PowerMac, спустя 3 года после выхода самого компьютера.

На смену PowerMac в 1998 году пришли первые iMac. Поначалу они работали на базе того же процессора PowerPC от IBM. В этих компьютерах компания отказалась от нескольких разъемов, заменив их на популярный до сих пор USB — также из них исчезли дисководы для дискет.

Второе поколение iMac — G4, выпускавшееся с конца 2001 года, получило сильно измененный дизайн. В частности, впервые у компьютеров Apple появился ЖК-, а не ЭЛТ-монитор. На этой же модели впервые появилась система Mac OS X, впоследствии переименованная в OS X, а затем — в macOS.

Перед переходом на процессоры Intel вышла еще одна модель — iMac G5. Первые компьютеры Apple на базе процессоров Intel вышли в 2006 году. Использовавшиеся в компьютерах процессоры — Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo.

Ноутбуки — повтор компьютеров в компактном корпусеНоутбуки от Apple ожидаемо появились позже «обычных» компьютеров. Первая линейка портативных компьютеров называлась PowerBook. Под эти брендом они выпускались очень долго — аж с 1991 по 2006 годы.

Под эти брендом они выпускались очень долго — аж с 1991 по 2006 годы.

Процессоры в них были те же, что и в компьютерах. С 1991 по 1997 годы выпускались модели 100 Series, Duo и 500 Series, работавшие на процессорах Motorola. С 1995 по 2006 годы выпускались три серии ноутбуков на процессорах PowerPC. В целом по характеристикам ноутбуки от Apple были примерно такими же, как компьютеры.

PowerBook. Фото: commons.wikimedia.orgВ 1999 году параллельно с PowerBook стали выпускаться iBook — они позиционировались как более дешевая версия PowerBook. В 2006 году на смену iBook пришел MacBook, который выпускался до 2012 года — он был уже на процессоре Core 2 Duo.

Современные модели: теперь — экономичнееСейчас Apple выпускает довольно широкий ряд компьютеров, и названия у них различаются. Ноутбуки выпускаются в вариациях MacBook Pro и MacBook Air. Первые позиционируются как устройства для профессиональной деятельности.

MacBook Air до недавнего времени выпускался с меньшим дисплеем — в 13,3 дюйма против возможной диагонали в 15 дюймов у Pro. Модели, представленные в 2020 году, правда, имеют одинаковую диагональ в 13,3 дюйма. Изначально Air позиционировался как более тонкий ноутбук.

Модели, представленные в 2020 году, правда, имеют одинаковую диагональ в 13,3 дюйма. Изначально Air позиционировался как более тонкий ноутбук.

Из персональных компьютеров в 2020 году на новом процессоре был представлен только Mac Mini — настольное устройства без монитора, клавиатуры и мыши. Остальные модели персональных компьютеров, которые выпускает Apple — iMac, iMac Pro и Mac Pro — не обновлялись довольно давно.

Отметим, что архитектура ARM-процессоров M1 на чипе (на них работают новые поколения MacBook Air и Pro, а также Mac Mini) позволяет объединять в себе центральный и графический процессоры, а также память и нейронный процессор. Благодаря этому устройства должны стать более энергоэффективными, а также меньше греться, что позволит избавиться от кулеров.

Максим Матвеев

ТехнологииITОбществоИстория развития России ЭВМ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПИОНЕРЫ СТРАН СНГМалиновский Б.

Н. Институт кибернетики им. Глушкова,

Киев, Украина

Н. Институт кибернетики им. Глушкова,

Киев, Украина Первые компьютеры предназначались в основном для военных. целей. Таким образом, присущая этой работе секретность принесла большую пользу. разногласия среди ученых мира и вызвало параллелизм в исследованиях (в отличие от научных сотрудничество).Это наложило отпечаток на объективность и объективность. полнота компьютерной истории. Он все еще полон «пустые места». Довольно много выдающихся ученые до сих пор не получили должного в мире компьютерная история и развитие. Это вызывает особую озабоченность ученым бывшего Советского Союза.

В 1995 г. вышла книга Дж. А. Н. Ли «Пионеры компьютеров».

Ученый в области информационных технологий Политехнического института Вирджинии

Институт (США).В этой книге более двух

сотни биографий компьютерных пионеров со всего мира

Мир. Но из многих выдающихся ученых из бывшего

СССР, в этой книге упоминаются только двое: В. Глушков, А.

Ершов. При этом можно отметить имена, по крайней мере,

25-30 выдающихся советских ученых, которые были настоящими компьютерами

пионеры.

Но из многих выдающихся ученых из бывшего

СССР, в этой книге упоминаются только двое: В. Глушков, А.

Ершов. При этом можно отметить имена, по крайней мере,

25-30 выдающихся советских ученых, которые были настоящими компьютерами

пионеры.

Отчет посвящен жизни и творчеству видные ученые С.Лебедев А. Брук, Б. Рамеев, В. Глушков, М.А.Карцев, Х.Ю. Матухин, Н. Брусенцов, И. Акушский. Благодаря их усилиям и огромному самопожертвованию в работа, которой они руководили, Советский Союз через 50-60 лет стал один из мировых лидеров компьютерных разработок. Компьютер техника в СССР в этот период развивалась по-своему, основанный на выдающихся научных результатах своего компьютера пионеры.

Они были современниками всемирно известной компьютерной

пионеры: фон Нейман, Я. Атанасов, Х. Айкен, Я. Мочли, К.

Цузе, А. Тьюринг, М. Уилкс и другие. Тем не менее, из-за

железный занавес, «холодная война» и секретность

их работы, их имена были в значительной степени неизвестны на Западе. Теперь,

выдающиеся результаты их творчества должны, наконец,

стать заметной страницей мировой истории.

Айкен, Я. Мочли, К.

Цузе, А. Тьюринг, М. Уилкс и другие. Тем не менее, из-за

железный занавес, «холодная война» и секретность

их работы, их имена были в значительной степени неизвестны на Западе. Теперь,

выдающиеся результаты их творчества должны, наконец,

стать заметной страницей мировой истории.

В первых рядах науки и технологий

после Второй мировой войны появился уникальный кластер весьма одаренных

Советские ученые: Курчатов, Королев, Келдиш, Лебедев и многие другие.

другие. Они дали основной импульс и направление для

наука, инженерия и особенно создание и

разработка компьютеров. Собственно, появление

компьютер позволил реализовать блестящие проекты в

область освоения космоса, ядерной энергетики, ракетной техники и так далее.По темпам промышленного развития после Второй мировой войны

Советский Союз опередил все страны мира, кроме

Япония.

Основоположником отечественной компьютерной индустрии был академик С.А. Лебедева. С.А.Лебедев родился 2 ноября 1902 года в пгт. Нижний Новгород. К 45 годам он уже был известный специалист по энергетическим системам. Его книга «Устойчивость Параллельная работа электрических систем »(соавтор А.С.Гданов) переиздавался во многих странах. И исследования, которые он провел потребовалось создание огромного компьютерного оборудования и компьютеризация крупногабаритных счетов. С сороковых годов это была основной работой Лебедева.

Параллельно с американскими и английскими учеными в конце

сороковых годов он разработал основные принципы построения и

структура электронных цифровых вычислительных машин.Под его руководством

в 1948-1950 гг. — первая в Украине ЭВМ с хранимой программой,

Был создан Советский Союз и континентальная Европа. В 1951-1953 гг.

этот компьютер (MESM) решил очень важные проблемы с

термоядерная техника, ракетная техника, космические полеты, дальние

дистанционная электрическая передача и так далее.

В 1951-1953 гг.

этот компьютер (MESM) решил очень важные проблемы с

термоядерная техника, ракетная техника, космические полеты, дальние

дистанционная электрическая передача и так далее.

Следующие двадцать лет, после переезда из Киева в Москву, видел, как он разработал пятнадцать типов высокопроизводительных компьютеров.Каждый из них был последним словом в компьютерных технологиях — подробнее производительный, надежный и удобный в эксплуатации (БЭСМ, БЭСМ 2, БЭСМ 4, БЭСМ6, М-20, М-40, М-50 и другие).

В этот период нельзя найти уровень творчества.

сопоставимы с его в западном мире, ни в США, ни в

Европа. Все компьютеры, созданные под руководством Лебедева

(от электронных ламп до интегральной схемотехнической базы) были

производятся и используются в вычислительных центрах крупных

научно-исследовательских учреждений, а также в противоракетной

системы Советского Союза.

С ранних этапов творческой деятельности С.А.Лебедев положил вперед и в последующие годы последовательно реализовывали основные идеи построения суперкомпьютера, т.е. параллелизм вычислительный процесс. В первых компьютерах он для этого использовал назначить параллельные арифметические устройства, затем одновременная работа мэйнфреймы, а затем — конвейерные алгоритмы и структуры, многопроцессорность и др.

Немецкий философ Фредерик Ницше заявил, что: «Умение определять направление — признак гений ». Эта цитата используется в качестве эпиграфа в книге. о С.А.Лебедеве.

Получены сотни высококвалифицированных специалистов и инженеров

ценный опыт работы в институте Лебедева и стали

известные ученые, руководители научно-исследовательских центров и

конструкторы новых компьютеров (академики Мельников, Бурцев,

Рябов, Иванников, Доктора Соколов, Тяпкин и многие другие). Созданный Лебедевым институт продолжает работу

создание современных суперкомпьютеров.

Созданный Лебедевым институт продолжает работу

создание современных суперкомпьютеров.

Следует упомянуть еще одного выдающегося ученого-информатика из г.

в тот же период академик Исаак Брук и его знаменитые ученики,

Н. Матюхин и М. Карцев. Исаак Брук родился в Минске на

8 ноября 1902 г. (того же года, что и Лебедев). Как Лебедев,

Брук начал свою карьеру, занимаясь проблемами энергетических систем.В

1948 г., вместе с Б. Рамеевым, Брук сконструировал первый компьютер.

проект в Советском Союзе и получил первый патент на

компьютер с юнибусом. Под наблюдением Брука M-1,

первый компьютер с хранимой программой в Российской Федерации.

созданный. М-1 был введен в строй в 1952 г., два-три

месяцев после МЭСМ в Киеве. Впервые он использовал

полупроводниковые диоды вместо электронных ламп, двухуровневый

адресно-командная система и телетайп для вывода данных.

Под руководством Брука при активном участии Карцева и Матюхин М2 (1953 г.) и М3 (1956 г.). Последний стала начальной моделью популярного семейства компьютеров, МИНСК (Г. Лопато, В. Прялковский).

Изготовлен и поставлен первый опытный образец ЭВМ М-2.

в эксплуатацию несколько позже БЭСМ, с сопоставимыми

представление. Он поддерживался в Институте энергетики в течение

более 15 лет.Матюхин, который был главным конструктором

М-2, впоследствии ставший главным конструктором семейства

компьютеры и комплексы для зенитных комплексов. Под его

руководства, 10 типов компьютеров для таких систем были

развитый. Первые использовали полупроводники, вторые,

интегральная схемотехника. Оба надежно функционировали для противовоздушной обороны.

системы. В 1986 году система обнаружила самолет Rust, хотя

решение о включении системы было отклонено, и самолет

приземлился на Красной площади.

Мощные ЭВМ М-4, М-10 и М-13, созданные под Карцева, отвечали за мультикомпьютерную комплексы космического контроля и предупреждения о ракетном нападении системы. Хотя М-10 был немного медленнее американского суперкомпьютер Cray-1, превосходящий по универсальности Grey-1, заложено в его архитектуре: количество циклов на один эксплуатация для М-10 была с 0.9 до 5,3 (для всего спектр операций), а у Cray-1 — от 0,7 до 27,6. Из компьютеров, разработанных Карцевским институтом, был создан крупнейший в СССР многокомпьютерный комплекс. Этот комплекс состояла из 76 компьютеров, к которым подключены десять тысяч километров информационных каналов, работающих по единому алгоритму. В многопроцессорной системе четвертого поколения М-13 эквивалентная скорость системных процессоров специального назначения была больше более 2 миллиардов операций в секунду.

Карцев реализовал концепцию многоформатной векторной структуры. и абсолютно параллельная вычислительная структура, позволяющая решать сложные задачи, требующие сверхвысокой производительности компьютеры. М.Карцев — автор фундаментальных теоретических работает. Написал четыре монографии по основам компьютерной техники. арифметика и компьютерная архитектура.

Хотя Карцев не упоминается среди компьютерных пионеров книги Ли, несомненно, он был и остается замечательным фигура в истории мировой информатики и инженерии.

Следует также отметить, что пока Лебедев и его группа обеспечил развитие суперкомпьютеров, компьютерной техники более широкое применение было разработано Б.И. Рамеева в губернской Пензе. Рамеев не имел возможности получить высшее образование, потому что его отец был наказан сталинским режимом (позже он был реабилитирован). Тем не менее, благодаря своим выдающимся способностям, Рамеев стал главным конструктором семейства «Урал». компьютеры.Эти компьютеры были недорогими и широко использовались. в компьютерных центрах бывшего Советского Союза. При Рамеева управления, целое семейство компьютеров специального назначения было разработано, а также около 100 периферийных устройств.

Здесь также стоит упомянуть, что Рамеев был заместителем У.Й. Басилевского, который был главным конструктором первой изготовленный компьютер «Стрела», появившийся одновременно с IBM 701.Рамеев также был первым в СССР разработать и реализовать на Урал-11, -14 и 16 компьютеры, принцип программирования и аппаратное обеспечение совместимость. Он сформулировал эту важную идею полтора лет до производства IBM 360 — программное обеспечение и аппаратно-совместимые компьютеры. Жалко, но его тоже зовут практически неизвестен на Западе.

Что касается В. Глушков, конечно, он заслуживал включения в число компьютерные пионеры.Родился 24 августа 1923 г. в г. юг России. Имя Глушкова в истории развитие компьютерной техники связано в первую очередь с развитие теории компьютерного дизайна в его известные книги «Теория цифровой автоматизации», «Введение в кибернетику» и так далее. Следующий очень важная часть его работы в этой области в 50-х и 60-х годах была его исследования в области управляющих компьютеров и компьютеры с высоким внутренним интеллектом.

Под его руководством создана серия специализированных компьютеров для инженерные расчеты, МИР-1, МИР-2 и МИР-3 были спроектировал и стал предшественником персональных компьютеров.

Киевский институт кибернетики был основан под руководством Глушков. Это был в то время один из самых известных компьютеров. институтов в Советском Союзе и очень быстро получили международное признание. Венцом достижения Работа Глушкова, несомненно, была созданием ЭС-1766 (макротрубопровод). суперкомпьютер, аналогов которому в то время не было в мире.

В 60-х и 70-х годах компьютерная промышленность Советского Союза изготовлено более пятнадцати типов компьютеров, спроектированных на Институт кибернетики (Проминь, МИР-1, МИР-2, МИР-3, г. Днепр, Днепр 2, Нева, Искра 125, Пирс и другие).

«Научные труды Глушкова и практические результаты. его исследований на долгие годы окажут влияние на развитие информатики во всем мире », по мнению Х.Земанек, выдающийся ученый в области компьютерного дизайна из Австрии.

В июле 1970 года в Англии прошел форум под названием «Фундаментальные Школа пионеров компьютерных технологий, создавших свое прошлое и будет формировать будущее ». Всего восемь стран были приглашены к участию, в том числе Советский Союз и в частности представлена Украина. Это предполагает, что Вклад Украины в компьютерные технологии был существенный.

Помимо «классической» вычислительной техники, разработанной научные школы Лебедева, Брука, Рамеева и Глушкова, значительный вклад внес Н.Брусенцов в 1958 г., с ЭВМ по троичной системе счисления «Сетунь» а также И.Акушским в 1958 г., разработавшим первую и вероятно, единственный в мире специальный компьютер, использующий обозначения в остатки.

Есть ряд других дизайнеров в области универсальных, бортовые компьютеры, в том числе В.Полин, Ю. Хетагуров, В. Левин, С. Майоров, В. Смолов, А. Ларионов, В. Пржиялковский, Б. Каган и другие, но их описание выходит за рамки этого отчет.

Железный занавес упал, и пришло время заполнить «пробелы» в списке мировых компьютерных пионеров.

.. » «, , 1995.

Книга издана по заказу Международного благотворительного фонда.

Фонд истории и развития компьютерных наук и

Технология.

Минск Семейство компьютеров. Российский виртуальный компьютерный музей

Главная → Статьи → Минское семейство компьютеров

За 10 лет, с 1959 по 1969 год, в Белоруссии было разработано несколько типов универсальных ЭВМ. Эти машины стали основой советского парка компьютеров, и было организовано их серийное производство.

Минские компьютеры появились, когда в течение нескольких лет в Москве работали ЭВМ БЭСМ, семь ЭВМ «Стрела» и первые машины М-20, в Пензе собирали малые универсальные машины Урал-1, шла разработка полупроводниковой ЭВМ «Раздан». до его завершения в Ереване, а в Киевском институте кибернетики АН УССР наладили первый прототип днепровского полупроводникового компьютера.

Тем не менее, минские машины практически не конкурировали с другими небольшими универсальными компьютерами и легко стали базовой моделью для этого типа компьютеров.

В 1956 году по завершении этапа разработки первых ЭВМ (Стрела, БЭСМ, М-3, Урал-1) вышло постановление Совета Министров СССР о расширении производства ЭВМ в стране. . Постановление предусматривало строительство ряда заводов по производству компьютеров, узлов и комплектующих для ЭВМ (один из них построен в Минске и носит имя Г.К. Орджоникидзе). В 1958 году на заводе им. Орджоникидзе было создано Специальное конструкторское бюро (далее СКБ, сокращенно) для поддержки производства и модернизации выпускаемых компьютеров.

Республиканские и городские власти наняли для завода несколько десятков специалистов, имеющих опыт компьютерной разработки. Среди них были Г. П. Лопато из Москвы, В. Я. Симхес, А.И. Бахир, Г.К. Столяров, А.П. Жигалов из Загорска, Е.И. Сакаев, С.Н. Реморов, В.В. Пржиялковский, В.Е. Клочков, Н.А. Мальцев, Р. М. Асцатуров из Ногинска, В. А. Аверьянов из Пензы, И. К. Ростовцев, Г. Д. Смирнов, Ю. Г. Бостанджян из Еревана. Совместно с самыми квалифицированными минскими специалистами они возглавили разработку и производство компьютеров на СКБ и Заводе.

Завод им. Орджоникидзе объединил в себе отдел разработки и производства. Такая организационно-финансовая структура была уникальной для СССР, по крайней мере, в компьютерной индустрии, и привела к существенному сокращению сроков разработки и производства новых моделей.

Сегодня, когда российская промышленность ориентирована на рынок, необходимость такой интеграции кажется очевидной, но в конце 1950-х годов в рамках советской экономической системы это была трудная задача. Политика руководителей заводов (исполнительный директор Гольдберг В.К. и главный инженер Кирилюк Н.И.), учитывающая будущие потребности процессов разработки, сыграла существенную роль в разрешении противоречий между сегодняшними и завтрашними потребностями (рутинное производство по сравнению с проектированием новых моделей).На заводе им. Орджоникидзе период от завершения стадии разработки до начала серийного производства компьютеров (Минск-1, Минск-22, Минск-23, Минск-32, ЭС-1020, ЭС-1022). иногда было от одного до трех месяцев. Каждая новая модель создавалась менее чем за два года, а суммы затрат на разработку были исключительно низкими.

Позже по каким-то причинам СКБ получило полную финансовую независимость и в 1972 году стало отдельным научно-исследовательским институтом (НИИЭВМ). К сожалению, это существенно снизило эффективность сотрудничества.

Весной 1959 г. Лопато (один из разработчиков ЭВМ М-3, созданной в 1956 г. в Лаборатории электросимуляции АН СССР совместно с НИИ электромеханики) был приглашен на должность главного инженера СКБ. завода им. Орджоникидзе.

Производственные мощности завода были готовы к выпуску компьютеров, а СКБ только приступило к найму персонала и планированию своих разработок. В этих условиях руководители завода приняли единственно разумное решение: запустить производство с ЭВМ М-3.

В сентябре 1959 года на заводе был выпущен первый компьютер. Это была версия М-3 с основной памятью на магнитном барабане и производительностью всего 30 инструкций в секунду. Однако он помог освоить и отладить все технологические процессы, а также обучить команду разработчиков и наладчиков. В 1960 году была окончательно разработана основная память на ферритовых сердечниках для М-3. Он имел емкость 1024 31-битных слов (Г. П. Лопато, В. Я. Симхес, Э. И. Сакаев, А. И. Бахир).

К концу 1960 года было выпущено 26 ЭВМ М-3 (в том числе 10 машин с ферритовой памятью, что позволило увеличить их производительность до 1000 команд в секунду).Эти ЭВМ М-3 были запрограммированы машинными кодами в восьмеричной системе счисления.

Эта модель была ценной для завода им. Орджоникидзе как стартовая машина, но ее влияние на дальнейшую информатику практически не оказывалось.

В августе 1960 года на заводе изготовлен первый фирменный компьютер. Это была модель Минск-1 (800 вентилей, 2500 инструкций в секунду, ферритовая память на 1 КСлов, длина слова 31 бит, набор команд с двумя адресами для операндов, с фиксированной точкой перед старшим битом, периферийная память на магнитной ленте на 64KWord, вводе перфоленты со скоростью 80 слов в секунду и выводе цифровой печати со скоростью 20 слов в секунду).Главным конструктором этой компьютерной разработки был Г.П. Лопато, а в команду разработчиков вошли Э.И. Сакаев, В.Я. Симхес, А. И. Бахир, В. Л. Салов, С. Н. Реморов, Г. К. Столяров, В. И. Цагельский, Г. М. Генделев.

Минск-1 не был совместим со своим предшественником М-3. Он унаследовал фактически только две архитектурные характеристики: длину слова и инструкции с двумя адресами для операндов.

Команда с двумя адресами для операндов с длиной слова от 30 до 36/38 бит (в ситуациях, когда невозможно было реализовать команду с тремя адресами для операндов) является наиболее рациональной реализацией: более эффективен, чем две инструкции с одним адресом для операндов в слове, поскольку позволяет увеличить длину адресов в битах.Этим объясняется распространенное использование набора команд с двумя адресами для операндов в небольших универсальных ЭВМ (Минск-1, Минск-2, Раздан-1, Раздан-2). Что касается длины слова 31 бит, то она больше или менее подходит только для небольших машин с фиксированной точкой и не более чем с 12 адресными строками.

Минск-1 выпускался до 1964 года и имел несколько полностью совместимых версий:

Минск-11 был разработан для обработки сейсмических данных и для удаленных пользователей. Его главным конструктором был В. Манжалей.Было изготовлено одиннадцать компьютеров этой модели.

Минск-12 имел расширенную оперативную память на 2048 Кбайт и ленточные накопители на 100 Кбайт. Его главным конструктором был В. Я. Симхес. Было выпущено пять машин этой модели.

«Минск-14» и «Минск-16» предназначены для обработки телеметрических данных и оснащены соответствующими считывающими устройствами. Их главными конструкторами были соответственно Л. И. Каберник и В. М. Манжалей. Вывезено 36 машин «Минск-14» и 1 машина «Минск-16».

Кроме того, на базе «Минск-1» изготовлена система хранения и распознавания отпечатков пальцев для МВД СССР.Главным конструктором этой системы был А. М. Толмачев.

Всего с 1960 по 1964 год было выпущено 220 ЭВМ «Минск-1». Эта машина была самой популярной в СССР за отчетный период.

Минск-1 был запрограммирован в машинных кодах, но был снабжен библиотекой стандартных подпрограмм, которая содержала около 100 программ по 7500 инструкций. В течение этого периода велась большая работа по разработке первых систем автоматического программирования, таких как компиляторы ECONOMIST Autocoder и ENGINEER Autocoder.Г.К. Столяров возглавил эту работу в лаборатории программирования СКБ. В лаборатории выросла плеяда известных программистов: М. С. Марголин, М. Е. Неменман, Е. В. Ковалевич, В. И. Цагельский, Н. Т. Кушнерев и другие.

ЭВМ Минск-2

ЭВМ второго поколения «Минск-2»— следующая разработка СКБ им. Орджоникидзе. Его главным конструктором был В.В. Пржиялковский, инженерами-разработчиками — В.Е. Клочков, Г.Д.Смирнов, Н.А.Мальцев, А.И. Бахир, Ю. Г. Бостанджян, В. К. Надененко, Г. К. Столяров, М. Б. Темкин.

Машина разрабатывалась с 1960 по 1962 год одновременно с производством «Минск-1». Обстоятельства того времени не требовали программной совместимости «Минск-2» и «Минск-1». Более того, реализовать такую совместимость было непросто, хотя бы потому, что у 31-битного слова не было будущего. В новом компьютере было принято 37-битное машинное слово. Это 37-битное слово содержит знак и 12 восьмеричных или девять десятичных цифр.Минск-2 имел нотацию с плавающей запятой (впервые введен в компьютеры), поэтому семь бит машинного слова использовались для экспоненты (включая знак экспоненты). Остальные биты обозначали мантиссу и ее знак. Эта кодировка позволяла записывать числа в диапазоне от 10 -19 до 10 19 ; этого было вполне достаточно для небольшого универсального компьютера.

Впервые в истории отечественной вычислительной техники разработчики Минска-2 обеспечили обработку явных буквенно-цифровых данных.Для этого машинное слово содержало шесть буквенно-цифровых символов, закодированных телеграфным кодом MTK-2, где бит знака сообщал, были ли данные документом или сообщением.

Инструкция Минск-2 содержала код операции (7 бит), номер блока основной памяти (2 бита), адрес индексной ячейки памяти (4 бита) и два 12-битных указателя. Эта структура позволяла управлять 127 инструкциями, 15 индексными регистрами и адресовать до 8196 слов в основной памяти.

В наборе команд компьютера было 2 адреса для операндов, что было наиболее эффективно при длине слова 37 бит.Набор команд содержал (помимо настраиваемых арифметических операций и инструкций ввода-вывода) инструкции для специальной арифметики, которые позволяли выполнять операции с двойной точностью, инновационную инструкцию цикла и множество инструкций, существенно ускоряющих обработку данных.

Всего машинных инструкций было 100, из них 40 инструкций были арифметическими операциями. Из 27 недействительных инструкций одни были активированы позже в «Минске-22», другие использовались как экстракоды, а остальные оставлены для разработки специализированных программных систем.

Для «Минск-2» разработана специальная схемотехника полупроводниковых приборов. В его основе лежали недорогие и легкодоступные транзисторы П-16А. В импульсно-потенциальной системе компонентов использованы диодно-трансформаторные схемы на ферритовых сердечниках. Тактовая частота схемы составила 250 кГц. Компоненты устанавливались в сменные двухсторонние проводные разъемы с проводным штекером. Пять типов слотов из 23 типов слотов составили 70% всего оборудования. Всего в 1286 слотах компьютера было размещено 7500 транзисторов и 18000 диодов.Эта схемотехника элементов использовалась в Минске-2/22 и Минске-23 в течение шести лет благодаря своей простоте, дешевизне и надежности.

Для «Минск-2» разработан специальный ферритовый накопитель, управляемый полупроводниками. Это была одна из первых полупроводниковых ОЗУ такого размера — 4096 слов — в СССР, созданная А.И. Бахиром и Ю. Г. Бостанджян. Это ОЗУ на ферритовых сердечниках имеет внешний диаметр 1,4 мм, его цикл составляет 20 мкс, а состояние ожидания — 7,5 мкс; в нем было 740 транзисторов и 1550 диодов.ОЗУ потребляло всего 800 Вт. В 1962 году это была пионерская и очень успешная разработка. Характеристики схемы ОЗУ определяли скорость компьютера, которая составляла 5000–6000 инструкций с двумя адресами для операндов в секунду.

Также для «Минск-2» изготовлены новый тип ленточного накопителя (запись 12 бит на мм) и считыватель перфоленты (800 строк в секунду). Буквенно-цифровые данные печатались на рулонном телеграфном устройстве РТА-50.

Минск-2 был первым минским компьютером, в котором использовались программно-аппаратные прерывания (путем приостановки работы программ) для работы с устройствами вывода и экстракодами.Экстракоды, или макрокоды, также были изобретены для минских компьютеров. Экстракоды и прерывание программ были рассчитаны на будущее и более эффективно использовались в расширенной конфигурации «Минск-2», получившей название «Минск-22».

Полностью сконфигурированный компьютер занимал 40 кв. и потребляли не более 4 кВА от трехфазной сети напряжением 380/220 В.

Разработка «Минск-2» была завершена в сентябре 1962 года, а в 1963 году его производство началось на СКБ имени Орджоникидзе.К концу 1964 года было выпущено 118 компьютеров, цена которых составляла всего 100 000 рублей.

К концу 1964 года была завершена разработка трех модификаций «Минск-2». Эти три машины отличались комплектующими и устройствами ввода-вывода. «Минск-26» (Н. А. Мальцев) и «Минск-27» (В. Е. Клочков) были предназначены для обработки телеметрических данных, поступающих с метеорологических ракет и спутников «Метеор». «Минск-22» (В. К. Надененко) с устройствами ввода-вывода перфокарт и буквенно-цифровым принтером продолжил линейку компьютеров общего назначения.

Минск-2/22 был снабжен обширной библиотекой стандартных подпрограмм (260 программ, 38000 инструкций), автокодером ENGINEER (8000 инструкций), системой кодирования символов, компиляторами Fortran и ALGOL, а также компилятором ALGEK (комбинированный COBOL и Язык АЛГОЛ-60). Позже он также поставлялся с компилятором COBOL и системой обработки данных (55 000 инструкций). Это был самый массовый пакет программ, поставляемый производителем универсальных компьютеров в СССР.

Общее количество выпущенных ЭВМ «Минск-22» достигло 734 (из них 852 у моделей «Минск-2/22»), что существенно укрепило лидирующие позиции минских машин в парке ЭВМ СССР.

Создание «Минск-2/22» наглядно продемонстрировало, как область применения разрабатываемой машины менялась и расширялась в процессе конструкторских работ. Если «Минск-2» изначально создавался для научных и инженерных расчетов, то «Минск-22», кроме того, мог бы эффективно применяться в хозяйственных задачах за счет комплектующих и программного обеспечения.Инженеры-разработчики «Минск-22» намеревались увеличить его продажи, а следовательно, и производство, за счет изучения новых областей применения. Эксперименты по использованию компьютеров в промышленных расчетах начались еще в 1959 году с машины М-3. Позже началась автоматизация проектирования компьютеров с использованием компьютера. Работы академика В. М. Глушкова и продвижение им автоматизированных систем управления постепенно повысили интерес к компьютерной обработке деловых и промышленных данных в нашей стране.В то время в западных странах производились большие объемы простых и относительно недорогих машин для бизнес-вычислений (IBM-1401, IBM-1440, Gamma-30 и др.). Последние компьютеры имели десятично-двоичное представление, переменную длину слова и расширенные утилиты для логической обработки буквенно-цифровых данных — функции, существенно повышающие эффективность обработки бизнес-данных. К сожалению, все они отсутствовали в наших машинах.

В 1966 году завод СКБ завершил разработку «Минск-23», предназначенного для обработки данных в проектных, статистических, производственных и управленческих задачах, а также для поиска данных.Его главным конструктором был В. В. Пржиялковский, заместителем конструктора — Г. Д. Смирнов.

Производительность «Минск-23» составляла около 7000 инструкций в секунду. Емкость основной памяти составляла 40 000 8-битных символов (байтов). Цикл RAM и тактовая частота составляли 13 мкс. 127 ячеек по 19 бит в каждой были его адресным запоминающим устройством, предназначенным для хранения адресов инструкций и операндов, программных и информационных базовых адресов и текущих адресов обмена с устройствами ввода-вывода. Машина имела десятичное (десятично-двоичное) представление с фиксированной точкой после младшего бита; числа и инструкции были закодированы последовательностью символов переменной длины.Набор команд имел переменное количество адресов для операндов. Адреса инструкций были нормализованы и проиндексированы. Были простые инструкции, которые включали мощные процедуры обработки данных.

Схема и инструкция «Минск-23» полностью отличались от прежних компьютеров. Это был первый домашний компьютер с буквенно-цифровой логикой, а также переменной длиной слова и команд. Компьютер имел развитую систему прерываний и приостановок, универсальные подключения к периферии (фактически с байтовым мультиплексным каналом), защищенную область памяти с служебными программами, специальные инструкции для редактирования и обработки буквенно-цифровых полей переменной длины; машина также позволяла использовать большое количество индексных полей для каждого программного массива.

В «Минск-23» также реализован режим многозадачности. Компьютер мог одновременно выполнять три приложения и пять служебных программ, и в то же время он мог также связываться с 64 периферийными устройствами в восьми направлениях.

Машина была оснащена устройством чтения перфокарт (600 карт в секунду), устройством чтения перфоленты (1000 строк в секунду), буквенно-цифровым принтером (400 строк в минуту), перфоратором (100 карт в минуту) и лентой. перфоратор (80 символов в секунду).

Впервые в истории отечественной ЭВМ «Минск-23» оснастили приводом магнитного типа — накопителем свернутого типа с 32 бит на мм и совместимым с аналогичными западными приводами. Концепция привода была разработана в Конструкторском бюро промышленной автоматизации коллективом под руководством В.Г. Макурочкина, а его коммерческая модель была окончательно разработана на Орджоникидзевском заводе СКБ (МПБ с 1966 г.). В МПБ разработан Бланк для чтения 150 бланков карандашными пометками (главный конструктор В.К. Надененко) и аппаратуру передачи телефонных данных «Минск-1500» (В. Е. Клочков, Е. И. Муксин) для специализированных систем с использованием «Минск-23».

Для «Минск-23» предложен буквенно-цифровой язык программирования. A Все системное программное обеспечение было написано на этом языке. Библиотека стандартных системных процедур содержала — в дополнение к процедурам для элементарных функций — программы для вызова устройств ввода / вывода с преобразованием и редактированием кода, утилиту сортировки, служебную утилиту для накопителя на магнитной ленте и другие утилиты.

Компилятор также поставлялся с компилятором автокодировщика, машинно-ориентированным языком с множеством макросов, обслуживающих ввод / вывод, и библиотекой стандартных программ. Компилятор содержал загрузчик, который готовил загрузочные модули.

«Минск-23» стал основой систем автоматизированного управления на Новочеркасском электролокомотивном заводе, в Московском объединении «Мосмолоко» и в системе продажи и бронирования авиабилетов Аэрофлота. Но, к сожалению, компьютер не имел ожидаемого коммерческого успеха.Всего было выпущено 28 компьютеров, что не соответствовало мощностям завода им. Орджоникидзе. Этот сбой, вероятно, произошел из-за того, что идеи, лежащие в основе компьютера, были непрозрачны для пользователей, отсутствовала совместимость с предыдущей моделью, его производительность была недостаточной для научных и инженерных задач, а потребность в обработке бизнес-данных была недостаточной. разработаны на предприятиях и в организациях.

Минск-32 замыкает минскую компьютерную серию.Машина была разработана под руководством главного конструктора В.В. Пржиялковского в 1968 году, и в том же году началось ее производство.

Основной целью дальнейшего развития было создание современного компьютера для общего пользования, который сочетал бы в себе лучшие черты «Минск-23» и «Минск-22М» и был бы полностью совместим с последним в своих носителях и приложениях. Необходимость совместимости с широко используемой моделью «Минск-22М» была серьезным препятствием для развития логической структуры «Минск-32».Однако опыт использования предыдущей модели показал, насколько важна обратная совместимость для конечного пользователя.

Для обеспечения такой совместимости «Минск-32» унаследовал 37-битную длину слова от «Минск-22М», систему счисления с фиксированной и плавающей запятой, а также форматы всех арифметических, логических и управляющих инструкций. Эти указания выполнялись там так же, как и в «Минске-22М». Были эмулированы инструкции по вводу-выводу и восстановлению после сбоя, прерывания и реакция на действия оператора.Таким образом, «Минск-32» имел аппаратную и программную эмуляцию при запуске программ, написанных для «Минск-22М». Исследования доказали, что это эффективный способ поддержки совместимости, когда производительность эмулирующего компьютера всего в пять раз превышает производительность эмулируемого компьютера, и когда невозможно смоделировать набор команд с помощью только программного обеспечения. Унаследованная 37-битная мировая длина стала основным препятствием на пути развития логической структуры и функций новой модели.

Тем не менее, ряд нововведений, которые улучшили производительность компьютера и расширили его функциональные возможности, были внесены в логическую структуру «Минск-32».

Во-первых, семибитный символ использовался как внутренняя память в дополнение к 37-битному слову. Семибитные символы закодированы до 128 символов, включая латинские и русские буквы. Слово состояло из пяти символов; каждый из них рассматривался отдельно. Также были введены инструкции, оперирующие последовательностями байтов произвольной длины (аналогично реализации «Минск-23»). Были операции десятичного исчисления, а также сравнения и инструкции по редактированию.

Во-вторых, в компьютере была реализована многозадачность, что позволяло запускать до четырех приложений одновременно.

Для модели создано новое эффективное ферритовое ОЗУ, вмещающее до 65 536 38-битных слов и имеющее цикл регенерации 5 мкс (А. И. Бахир, Ю. Г. Бостанджян). Для компьютерной логики разработан новый комплекс диодно-трансформаторных компонентов с тактовой частотой 600 кГц. В результате средняя производительность компьютера составила 30 000–35 000 инструкций в секунду, что в 5–6 раз больше, чем у «Минск-22М».

Внедрение в состав компьютера селекторных и байтовых мультиплексорных каналов, а также системы универсальной связи с периферией, позволяющей подключать до 136 различных периферийных устройств единообразно, явилось большим достижением «Минск-32».

Машина имела средства защиты области памяти каждого запущенного приложения, адресное запоминающее устройство, эффективную систему прерывания (подвесная система, как в Минске-23) и электронный таймер.

Был также специальный коммутатор, который мог объединить до восьми компьютеров вместе для выполнения общей задачи.