Что дает разгон процессора в играх?

Большим преимуществом компьютеров является то, что пользователь может максимально оптимизировать его, чтобы получить наибольшую отдачу от игр. Разгон — это действие по увеличению тактовой частоты компьютерного компонента. Обычно говорят о разгоне процессора, так как увеличение его скорости является одним из наиболее распространенных методов. Но нужно иметь в виду, что разгон процессора может привести к потере стабильности машины или сокращению срока службы ее элементов и узлов. Поэтому чтобы избежать разрушительных последствий, необходимо знать, к чему приводит разгон процессора.

История процесса

Разгон — не новая технология. Этот процесс почти такой же старый, как и сами компьютеры. Инициировали его сами производители в сфере компьютерной техники. В 1983 году IBM выпустила процессор с тактовой частотой 4,7 МГц для поддержания стабильности системы. Вскоре другие изготовители попытались увеличить тактовую частоту этого процессора до 10 МГц, и в мире началась битва за частоты.

В то время нужно было приложить немного усилий, чтобы увеличить частоту процессора, поскольку требовалось изменить кварцевый кристалл, который ее регулировал. Тогда аппаратное обеспечение ПК было полностью интегрировано, и увеличение частотности, что дает разгон процессора, изменяло частоту практически на всех устройствах.

Это коснулось некоторых программ и игр, которые не были готовы к работе на разгоне, так как они непосредственно зависели от процессора для регулирования скорости. Многие геймеры того времени начинали разгон, играя с перемычкой материнской платы 486.

Увеличение частоты процессоров как при разгоне, так и за счет естественной эволюции привело к тому, что ряд приложений остались без применения, что привело инженеров к созданию турбокнопки в машинах. Она долгое время была почти мистическим инструментом производительности, поскольку некоторые геймеры считали, что достаточно нажать ее, чтобы быстрее начать игру, и это было правдой.

Интересен тот факт, что функция турбонагнетателя заключалась не в том, чтобы позволить машине работать быстрее, а в том, чтобы она работала стабильнее. В современном оборудовании синхронизация приложений является виртуальной, а турбокнопка исчезла навсегда. Поддерживая безудержные стремления геймеров к увеличению скорости игр, производители сами начали задумываться о том, что дает разгон процессора, и выработали ряд усовершенствованных продуктов.

Эволюция микропроцессоров

Intel Pentium 4 — это микропроцессор седьмого поколения, основанный на архитектуре и произведенный Intel x86. Это первый процессор с абсолютно новым дизайном от 1995 г. Оригинальный Pentium 4, работал на частотах 1,4 и 1,5 ГГц и был выпущен 20 ноября 2000 г. 8 августа 2008 — последнюю поставку Pentium 4 заменили Intel Core Duo. Геймеры сразу же подхватили эту тему и стали дополнительно думать над тем, что дает разгон процессору Intel Core.

Первая версия Pentium 4 пострадала от значительных задержек при разработке. На самом деле многие эксперты утверждают, что модели 1,3; 1,4 и 1,5 ГГц были выпущены преждевременно. Новейшие модели Thunderbird AMD имели производительность, превосходящую Intel Pentium III. Они были изготовлены с использованием 180 нм процесса и разъемом 423 для подключения к материнской плате, поэтому нужна была их модернизация, чтобы геймер не задумывался над тем, что дает разгон процессора и принудительно не гробил оборудование.

Northwood в октябре Athlon XP 2001 возобновил лидерство в скорости, а в январе 2002 года Intel запустила на рынок новый 2,0 и 2,2 ГГц процессор. Эта версия сочетала в себе увеличение от 256 до 512 Кбайт в устройстве кэша с переходом к технологии в производстве 130 нм. Будучи микропроцессором, состоящим из более мелких переходных процессов, он смог достигать более высоких скоростей и в то же время потреблять меньше энергии. Новый процессор работал с разъемом 487, который был установлен в последних моделях серии Willamette. В серии Northwood Pentium 4 достигает своей зрелости и дает разгон процессора в играх, что было ожидаемо в среде пользователей ПК.

Борьба за высочайшую производительность набирала обороты с выходом на рынок более быстрых версий AMD Athlon XP. Большинство игроков пришли к выводу, что самый быстрый Northwood всегда немного выше моделей AMD. Это стало заметным после того, как переход на производство AMD 130 нм был отложен. Это стало свежим импульсом производителя в разработке нового алгоритма, что дает разгон процессору Пентиум 4.

В сентябре 2003 года Intel объявила о выпуске экстремального (Extreme Edition) Pentium 4 не более чем за неделю до запуска Athlon 64 и Athlon 64 FX. Причиной запуска было то, что AMD снова быстро догнала Intel, по этой причине их назвали Emergency Edition. Дизайн был идентичным Pentium 4 в той степени, что они стали работать на тех же материнских платах, но отличались наличием двух дополнительных Мб кэш-памяти L3. Они использовали ту же технологию Gallatin, что и Xeon MP, и имели частоту FSB 800 МГц, что почти вдвое больше, чем в Xeon MP, что дает разгон процессора в играх более значимо.

Хотя Prescott работает на той же скорости, что и Northwood,а обновленная архитектура позволила достичь более высоких скоростей. В начале 2006 года Intel представила свои новейшие процессоры, ориентированные на бизнес, дизайн и игры с двухъядерными и четырехъядерными процессорами и скоростью 1,7; 1,8; 2,1; 2,4; 2,5; 2,66; 2,83; 3,0 и 3,2 ГГц. Цены на 4-ядерный процессор (QuadCore) были по-прежнему очень высоки. Таким образом, было принято направление развития в сторону технологии, что даст разгону процессора реальный импульс ускорения. Оно заключалось в увеличении количества ядер для оптимизации мультимедийной производительности.

Подготовка машины к разгону

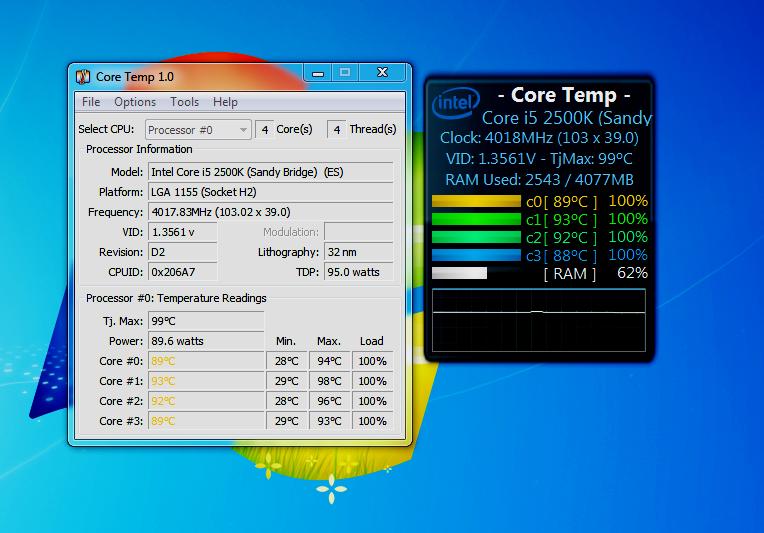

Первое, что нужно сделать, прежде чем попытаться ускорить компьютер, это выяснить, способен ли он это сделать. Многие материнские платы и процессоры Intel поставляются с заблокированными множителями, что не позволяет им изменять свои значения и разгонять процессор. Еще одна проблема — тепло. Чем большее напряжение подается к элементам ПК, тем больше они генерируют энергию. Для обеспечения эффективного разгона необходимо следить за стабильной работой процессора. С этой цельюо лучше использовать специальные программы, например, Prime95 и программу контроля температуры Core Temp, которая даст разгон процессора, что крайне негативно скажется на состоянии компьютера в целом.

После загрузки этих программ на ПК запускают Core Temp для мониторинга температуры компьютера. Далее открывают Prime95 и нажимают функцию «стресс-тест», чтобы определить, как процессор работает по умолчанию на заводской скорости.

Алгоритм подготовки ПК к разгону:

- Устраняют возможные трояны и шпионские программы. Устанавливают антивирус и выполняют тщательную проверку компьютера не реже одного раза в неделю.

- Обнаружение несовместимости. Иногда случается, что определенные периферийные устройства не ладят друг с другом или видеокарта не на 100 % совместима с шиной материнской платы, поэтому не работает с максимальной производительностью. В поисковой системе Windows находят Панель управления и входят в Диспетчер устройств. В окне будет показано оборудование компьютера. Если при этом на обозначении устройств будут желтые значки, то Windows не распознает такие, или они будут несовместимы с другими.

- Обновить БИОС. Эта операция исправляет ошибки, улучшает производительность оборудования и добавляет поддержку более новых периферийных устройств. Обновления BIOS — это деликатная операция, для которой нужно использовать правильную версию и не выключать компьютер в середине процесса, поскольку он может перестать работать вообще. Если пользователь не уверен, как это сделать, лучше обратиться за помощью к опытному специалисту.

- Обновить операционную систему, что поможет исправить ошибки, решить проблемы совместимости, добавить поддержку DirectX для новых игр и компонентов и улучшить интеграцию периферийных устройств, таких как геймпады или беспроводные наушники.

- Обновить драйверы, особенно для видеокарты, что не только обеспечит совместимость для новых игр и исправит возможные графические ошибки, но также включит особые режимы повышения производительности для самых требовательных игр.

- Оптимизировать видеокарту. Хотя стандартные значения драйвера карты обычно работают достаточно хорошо, этого мало, чтобы извлечь из них максимум. Все видеокарты имеют панель управления, которая позволяет их настраивать. На ней можно увидеть вкладки, чтобы сделать общие настройки для всех игр или индивидуальные для каждого режима.

- Снизить температуру оборудования. Одним из параметров, который больше всего замедляет работу компьютера, является тепло, выделяемое чипами, и если оно рассеивается не правильно, микросхемы и схемы материнской платы сильно нагреваются, что может привести к блокированию или перезапуску Windows. Почти все материнские платы имеют программное обеспечение, которое измеряет температуру.

- Удаляют неработающие программы.

- Облегчают запуск Windows.

- Отключают приложения в фоновом режиме.

- Отключают P2P и облачные функции.

Это вполне достаточный перечень настраиваемых параметров, чтобы компьютер был готов к разгону.

Если на компьютере установлено программное обеспечение, такое как NVIDIA GeForce Experience или AMD Gaming Evolved, они самостоятельно оптимизируют игру с соответствующими настройками для этого режима. Этот тип программного обеспечения поставляется вместе с драйвером видеокарты и, наряду с последней версией DirectX 12 в Windows 10, повышает производительность машины. Геймеру остается только время от времени обновлять драйвера, чтобы получить максимальную отдачу от игр и не задумываться над тем, какой прирост дает разгон процессора.

Размещение операционной системы на SSD

Твердые SSD-диски начинают заменять традиционные жесткие диски. В них нет движущихся частей, поэтому они меньше нагреваются, энергоэффективные и работают быстрее. Для стабильной работы ПК и подготовки к разгону рекомендуется установить SSD и зарезервировать место для операционной системы. Запуск Windows и работа системы будет гораздо быстрее.

На протяжении работы ПК Windows накапливает файлы, папки кэша, временные файлы, потерянные записи в реестре и другой нежелательный контент, который бесполезен и снижает производительность. Для удаления выполняют очистку системы с помощью программы CCleaner Free или ее аналогов. Предварительно убеждаются, что программа очистила не только файловую систему, но и реестр.

Хотя Windows 8 и 10 автоматически дефрагментирует жесткие диски, рекомендуется периодически проводить эту операцию самостоятельно. Это означает, что фрагменты одного и того же файла будут отслежены на жестком диске и очищены, а следовательно, ПК будет работать быстрее.

Для SSD-накопителей не требуется дефрагментация, а выполняется операция оптимизации. Для этого в поле поиска вводят «Дефрагментация», открывают окно «Оптимизировать единицы измерения», выбирают диски без SSD и нажимают «Оптимизировать».

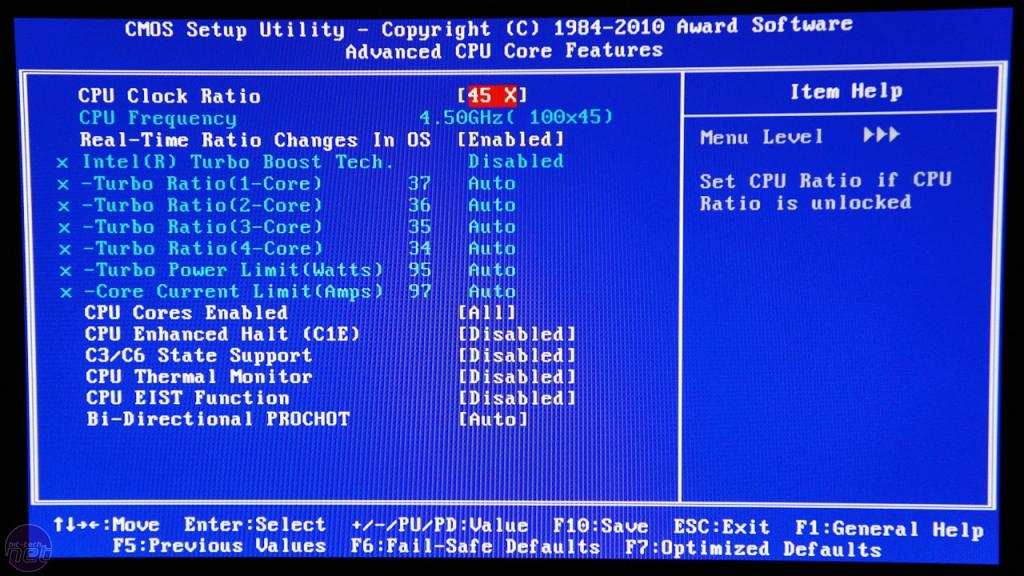

Настройка BIOS компьютера

Разгон компьютера можно выполнить через БИОС. Перед тем как разогнать процессор через BIOS, перезагружают ПК, нажав DEL, ESC или F2 на главном экране и входят в конфигурацию запуска BIOS. Находят вкладку разгона, чтобы ускорить скорость процессора. Она может иметь и другое название в зависимости от производителя. В некоторых BIOS можно найти эту функцию в разделе «Другие параметры частоты».

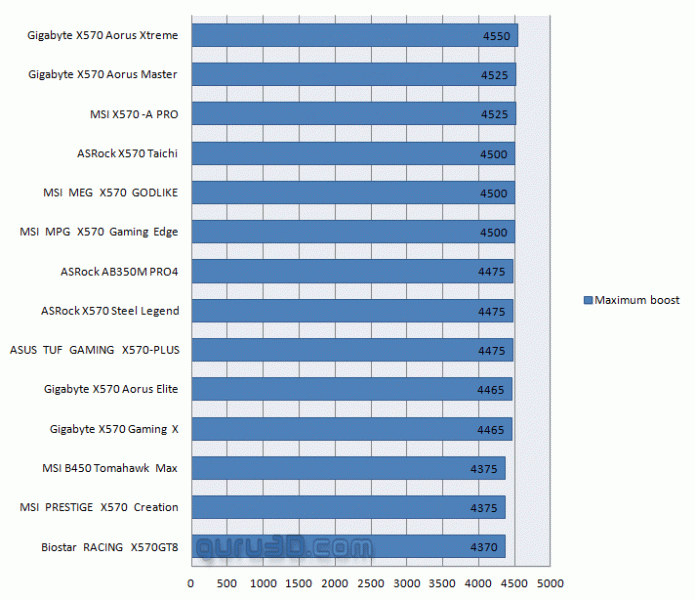

Большинство производителей используют профили разгона, которые обычно варьируются от 4 ГГц до 4,8 ГГц и зависят от установленного процессора. Настройки материнской платы на один из этих режимов — самый простой и быстрый способ разгона. Можно выйти за пределы 4,8 ГГц, предлагаемых автоматическими профилями, что дает разгон процессора Intel наиболее перспективным.

Порядок увеличения скорости:

- В меню «Advanced Frequency Settings» или в меню разгона на компьютере находят базовые часы CPU (Base Clock) и увеличивают их скорость на 10 %. Как только это начальное увеличение будет выполнено, перегружают компьютер и запускают тест Prime95. Если проблем нет, можно продолжить. Если система станет нестабильной, следует рассмотреть возможность возврата к предустановленным значениям.

- В случае если нужно будет продолжить ускорение процессора, возвращаются к конфигурации базовых часов и увеличивают их снова в процентном соотношении понемногу и всегда ниже, чем в предыдущем. Обращают внимание на то, что после каждого увеличения требуется перезагрузка ПК и тест Prime95.

- Для завершения разгона процессора нужно отрегулировать множитель с увеличением каждый раз на 0,5. Находят множитель на вкладке БИОС «CPU Clock Ratio» или что-то в этом роде и не забывают тестировать работу ПК каждый раз, когда изменяется множитель, и следить за общей температурой ПК, чтобы избежать его поломки.

Установка виртуальной памяти

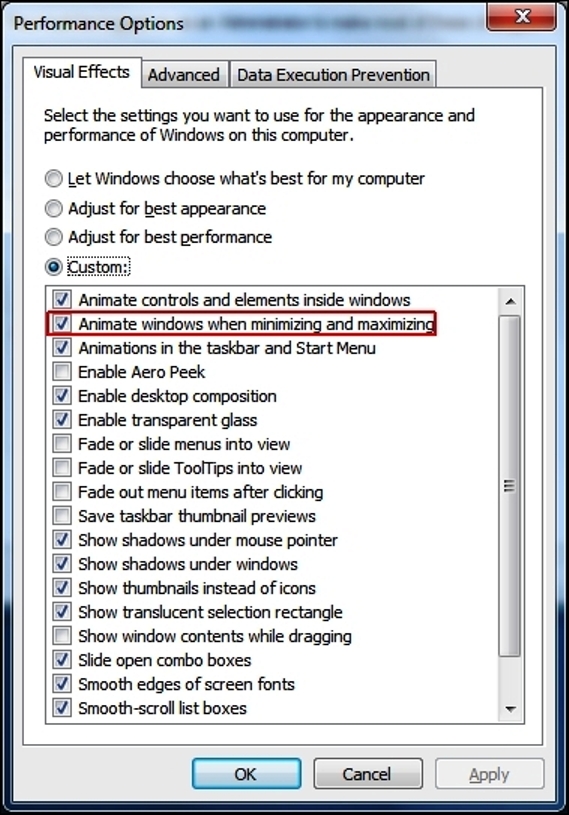

Если на компьютере менее 4 Гб оперативной памяти, что очень мало, она будет заполнена практически мгновенно. Вместо нее Windows будет вынужден использовать жесткий диск, но гораздо медленнее, что станет тормозить работу компьютера. Этот параметр известен, как виртуальная память. Ее можно оптимизировать, чтобы использовать более эффективно. Процедура оптимизации на Windows 10, что дает разгон процессора и оперативной памяти:

- Нажимают правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» и выбирают «Панель управления».

- Вводят: Advanced System Configuration.

- В окне «Дополнительные параметры» находят раздел «Производительность» и выбирают «Настройки».

- Открывают «Дополнительные параметры», вкладку «Виртуальная память» и выбирают «Изменить».

- Снимают флажок «Автоматическое управление размером файла».

- Выбирают диск с установленной ОС Win 10 и отмечают опцию нестандартного размера.

- В исходной строке вносят изменение в размер памяти в Мб.

- Устанавливают максимальный размер в 3 раза больше ОЗУ. Например, на компьютере с 4 Гб ОЗУ начальный размер 4 x 1,5 = 6 Гб = 6 000 Мб и максимальный размер 4 x 3 = 12 Гб = 12 000 Мб.

Разгон CPU и GPU

Можно вручную ускорить работу ПК с использованием специальных программ или утилит для разгона, таких как Intel Extreme Tuning Utility для материнских плат на базе Intel или технологию AMD OverDrive для систем на базе AMD. Эти программы могут одновременно помочь пользователям контролировать весь потенциал системы, что дает разгон процессора AMD в играх.

Этим методом не рекомендуется разгонять ноутбук, так как его система охлаждения не так хороша, как у настольного ПК, и может привести к перегреву его компонентов.

Razer Cortex — самая популярная программа для оптимизации системы, ориентированная на ПК. Она убирает все ненужные фоновые процессы и управляет объемом оперативной памяти или количеством ядер для конкретной игры. Конечный результат — более мягкий геймплей и короткие задержки. У программы есть некоторые полезные функции, такие как экран быстрого касания и ускоритель кадров. Это позволяет дефрагментировать раздел жесткого диска, содержащего игру, чтобы увеличить производительность.

Wise Game Booster простая и удобная программа оптимизации игры. Ее можно рассматривать как ПО диспетчера задач с акцентом на игру. Лучшее качество Wise Game Booster — это простота работы программного продукта. Кроме того, она очень мало потребляет системных ресурсов. Сканирование проходит быстро, а решения по оптимизации — мгновенные. Приложение является бесплатным и представляет собой простое решение, которое позволяет добиться максимальной производительности игр на старом ПК или компьютере с низким уровнем мощности.

Мир возможностей Intel и AMD

Важными компонентами, которые позволяют максимально эффективно использовать процессор или память, являются материнская плата и чипсет. В мире сейчас две самые распространенные марки процессоров:

- Intel имеет процессоры Core 2 Duo / Quad и процессоры на базе Nehalem, Core i7.

- AMD с ассортиментом с Phenom II X4 и X3.

Intel традиционно скрывает в своих предложениях параметры разгона, хотя другие производители включили изменение таких параметров, как скорость шины и напряжение. С появлением Core i7 Intel открыла двери для разгона процессоров таких производителей, как Asus, Gigabyte или MSI, которые явно делают ставку на эти технологии для плат Asus Rampage 2 Extreme с чипсетом X58.

Особо выделяются возможности AMD на чипсете 790FX с такой функцией, как ACC (Advanced Clock Control), и диапазон процессоров Black Edition, в которой множитель разблокирован, как в Intel Extreme Edition.

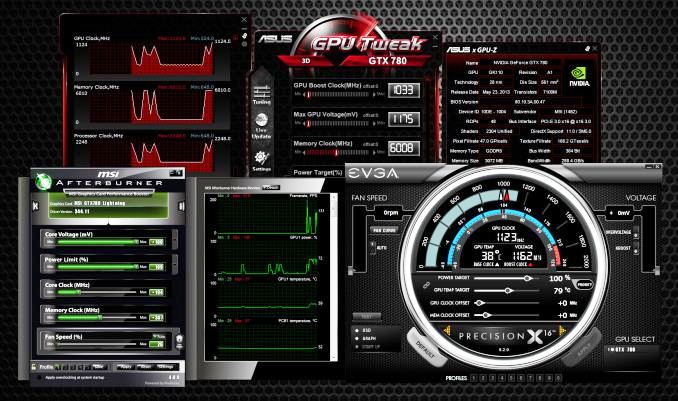

MSI Afterburner — лучшее ПО для Intel

MSI Afterburner — самое популярное в мире и лучшее программное обеспечение для разгона процессоров Intel, а также утилита для разгона видеокарт, что дает разгон процессору e5300 2 60ghz, но и позволяет полностью контролировать процесс. Afterburner предоставляет подробный обзор оборудования в дополнении к настройке профилей вентиляторов, можно полностью настроить предопределенную кривую скорости вращения для определения производительности охлаждения, бенчмаркинг и запись видео.

Afterburner бесплатен и может использоваться с видеокартами любых брендов, а самое приятное в том, что он позволяет новичкам легко получить максимальную отдачу от производительности установленного оборудования. Он включает в себя настройку тактовой частоты графического процессора (шейдера) памяти, регулировку скорости вращения вентилятора и настройку управления напряжением графического процессора. Его аппаратный монитор, который является частью интерфейса, эффективно отслеживает производительность установки и показывает частоту кадров во время игры.

Другие функции включают в себя тройное перенапряжение, которое дает преимущество благодаря точному управлению напряжением основной памяти и PLL, счетчик FPS в игре с информацией в реальном времени о производительности системы на экранном дисплее, чтобы можно было контролировать эффект от настройки разгона во время игр. Пользователь также получаете 64-битную поддержку для таких приложений, многоязычную поддержку, инструмент Kombustor для тестирования производительности на основе программного обеспечения Furmark, позволяющий довести видеокарту до предела и проверить как стабильность, так и тепловую производительность. Имеется функция захвата видео, чтобы геймеры могли зафиксировать свою лучшую производительность в играх или разгоне, не пропуская ни одного кадра.

Сбой аппаратной структуры

В практике разгона увеличение частоты и напряжения не может выполняться без уверенности в том, что генерируемое тепловыделение гарантированно удаляется надежной системой охлаждения. Обычные вентиляторы готовы рассеять номинальную мощность процессора, которая составляет 130 Вт. Температура выше 70 °C опасна при разгоне процессора Пентиум, что дает всей системе нестабильность и высокую пожароопасность в сети.

Чем выше нагрев процессора, тем сильнее это снижает надежность оборудования, а также срок его полезного использования. Чтобы разогнать процессор, увеличивают скорость системы, поэтому компоненты машины будут работать быстрее. При этом система будет иметь более высокую производительность с максимальной скоростью обработки памяти, HD, GPU. И если пользователь не примет необходимые меры предосторожности, могут возникнуть множественные сбои, которые способны даже вызывать горение процессора и компьютера.

Разгон считается безопасным и возможен только на машинах, способных выдерживать перегрев, на процессорах высокого качества с надежным охлаждением. Что касается срока службы оборудования, то многие профессионалы отмечают, что все зависит от интенсивности разгона. В более простом процессе, который не требует увеличения напряжения на микросхеме, он будет иметь почти незаметный эффект или вообще не иметь никакого эффекта. Нельзя забывать, что ни один производитель процессоров не советует разгонять систему, потому что такая практика считается высокой степенью риска и может нанести непоправимый вред.

Недостатки разгона в основном связаны с аппаратной структурой. Работа на уровнях, которые намного превышают рекомендованные разработчиками, может сократить срок службы компонентов, а повреждения, связанные с разгоном, как правило, не покрываются гарантиями производителей или дистрибьюторов. Кроме того, системы охлаждения, если они основаны на вентиляторах, могут создавать повышенный шумовой фон.

Позитив в этом процессе все же есть. Экстремальный разгон важен для лучшего понимания ограничений технологии. Производители должны учитывать этот процесс при разработке своих продуктов, тогда пользователи получат выгоду от надежных продуктов. Кроме того, результаты, полученные при разгоне, будут служить основой для нормальной работы компьютеров следующего поколения.

FAQ по процессорам и их разгону

Внимание! Мнение автора статьи может полностью совпадать, совпадать частично, частично не совпадать и быть прямо противоположным нашему мнению. ![]() Кстати, рекомендую прочесть обновлённую версию этой статьи. (прим. ред.)

Кстати, рекомендую прочесть обновлённую версию этой статьи. (прим. ред.)

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Данная статья (FAQ) предназначается в большей степени для начинающих оверклокеров / пользователей. Пока еще на форумах часто появляются вопросы новичков по разгону, а значит, есть необходимость в такой статье. Несмотря на это в интернете я не обнаружил достаточно подробной и современной статьи на эту тему, поэтому и решил сам написать. В рамках этой статьи невозможно обсудить всё, но я постарался упомянуть самое важное. После прочтения моей статьи вы будете знать достаточно для успешного и относительно безопасного разгона. Но все же отмечу, что я не несу никакой ответственности за последствия разгона, в особенности в случае несоблюдения моих советов. Разгон процессора может привести к его полному выходу из строя, потере данных и порче других комплектующих.

Q: Что такое FPU

A: FPU, это Floating Point Unit. А проще говоря, блок операций с плавающей точкой или математический сопроцессор. Применён был впервые в процессоре Intel 80486 (1989 год).

Q: Что такое системная шина?

A: Системная шина (FSB) служит для связи процессора с остальными компонентами системы. Процессор имеет две частоты: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя, это та самая, которая является его основной характеристикой. Внешняя же частота, это частота работы системной шины. Для Pentium 3 характерны были частоты системной шины в 100 и 133Mhz. У первых Pentium 4 реальная частота составляет 100Mhz, но зато передаётся четыре пакета данных за такт, т. е. скорость передачи данных получилась как при 400Mhz. У Athlon’ов все очень похоже, только передаётся 2 пакета за такт.

A: Процессоры всегда работали быстрее, чем память, причем со временем разрыв между этими скоростями все увеличивается. Чем медленнее память, тем больше процессору приходится ждать. В кэш памяти находятся машинные слова (можно их назвать данными), которые чаще всего используются процессором. Если ему требуется какое-нибудь слово, то он сначала обращается к кэш памяти. Только если его там нет, он обращается к основной памяти. Существует принцип локализации, по которому в кэш вместе с требуемым в данный момент словом загружаются также и соседние с ним слова, т.к. велика вероятность того, что они в ближайшее время тоже понадобятся. У обыкновенных процессоров существует кэш память двух уровней. Кэш первого уровня (L1) обычно разделён пополам, половина выделена для данных, а другая половина под инструкции. Кэш второго уровня (L2) предназначается только для данных. Пропускная способность оперативной памяти конечно высока, но кэш память всегда работает в несколько раз быстрее. У старых процессоров (Pentium, K6 и др.) плата с кэшем L2 находилась на материнской плате. Скорость работы кэша при этом была довольно низкой, но её хватало. У Athlon K7, P2 и первых P3 кэш был помещён на специальную плату и работал на 1/2, 1/3 или 2/3 скорости ядра. У последних процессоров, в целях увеличения быстродействия, кэш L2 интегрирован в ядро и работает на его полной частоте. Стандартным и достаточным на данный момент считается объём кэша L2 в 256Kb. Многие процессоры имеют 512Kb L2. В ряде случаев большой кэш весьма полезен. С одной стороны, чем больше кэш, тем лучше, но с другой стороны, при увеличении кэша увеличивается время доступа к нему.

Q: Что такое ядро?

A: Ядро, это как бы версия (вариант) процессора. Процессоры с разными ядрами, это можно сказать разные процессоры. Разные ядра отличаются по размеру кэш памяти, частоте шины, технологии изготовления и т. п. Чем новее ядро, тем лучше процессор разгоняется. В качестве примера можно привести P4, который имеет (на данный момент) два ядра Willamette и Northwood. Первое ядро производилось по 0.18мкм технологии и работало исключительно на 400Mhz шине. Самые младшие модели имели частоту 1.3Ghz, максимальные частоты для ядра находились немного выше 2Ghz. Своими разгонными качествами эти процессоры особо не славились. Позже был выпущен Northwood. Он уже был выполнен по 0.13мкм технологии и поддерживал шину в 400 и 533Mhz, а также имел увеличенный объём кэш памяти. Переход на новое ядро позволил значительно увеличить производительность и максимальную частоту. Младшие процессоры Northwood с частотой 1.6Ghz прекрасно разгоняются. Из данного примера можно делать для себя вывод, что это разные процессоры.

Q: Что такое степпинг (stepping) процессора?

A: Степпинг означает внутреннюю версию процессора. При исправлении мелких недочетов или ошибок в микрокоде выпускается модификация процессора, имеющая новый номер версии. По логике, чем больше степпинг, тем стабильнее себя ведет и лучше разгоняется процессор.

Q: Отличаются ли чем-то процессоры разной частоты?

A: Нет, если это одинаковые процессоры, то конструктивных отличий у них быть не может. Следует знать, что процессоры могут иметь разные ядра, поэтому и из-за разной номинальной частоты они могут лучше / хуже разгоняться и меньше / больше греться. Процессор на одном ядре часто имеет несколько вариантов (степпингов).

Q: Что такое MMX, 3DNow!, SSE?

A: Это так называемые дополнительные наборы инструкций. Они применяются в современных процессорах и способны значительно ускорить их работу. Естественно только при условии поддержки данных наборов со стороны приложения. К сожалению процессора, поддерживающего все возможные (употребляемые) наборы инструкций не существует. Intel является законодателем мод в данном случае. Все современные процессоры поддерживают набор инструкций MMX, который был самым первым (разработан еще в 1997 году). P3 поддерживают SSE, а P4 еще и SSE2. Современные процессоры AMD Athlon (Duron) поддерживают наборы инструкций 3DNow!+ и MMX+, в Athlon XP была добавлена поддержка SSE.

Q: Что такое коэффициент умножения и заблокированный коэффициент?

A: Коффициент умножения, это та цифра, на которую умножается частота системной шины, в результате чего получается рабочая частота процессора. Заблокированный коэффициент означает, что процессор будет умножать системную шину всегда на одну и ту же цифру. Т. е. разгон без увеличения частоты шины для такого процессора невозможен. У процессоров Athlon коэффициент можно разблокировать соединением мостиков на процессоре, а в некоторых случаях он изначально не заблокирован. Но у всех процессоров Intel, которые сейчас есть в продаже, коэффициент заблокирован и разблокировке не поддается.

Q: Что такое “мостики” на процессоре?

A: Мостики – это маленькие группы контактов на процессоре. Они могут быть соединены или разомкнуты. Путём изменения мостиков на процессорах AMD можно регулировать частоту их шины, коэффициент умножения, напряжение питания и т. п. Мостики бывают полезны когда вы, например не можете поставить нужное значение коэффициента на материнской плате или хотите заставить обычный процессор работать на двухпроцессорной плате. Мостики можно соединять обычным карандашом (это не всегда работает и ненадёжно), проведя линию оловом или специальным токопроводящим клеем и другими способами. Посмотреть справочник по мостикам процессоров AMD можно на сайте www.amdnow.ru.

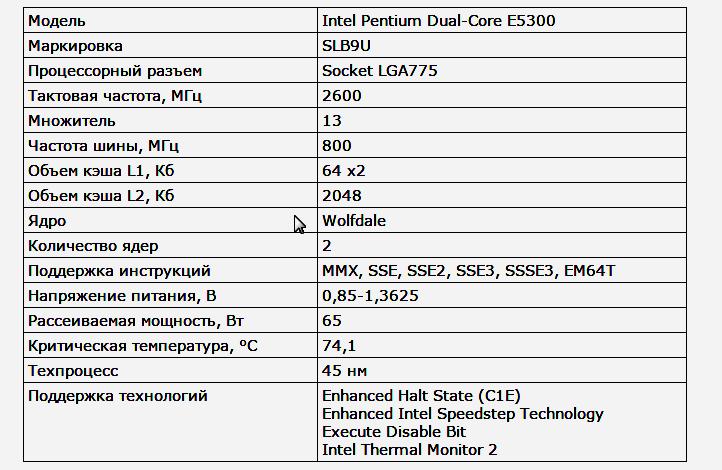

Q: Я хочу знать точные характеристики моего процессора, как их можно выяснить?

A: Можно разобрать компьютер, снять кулер и посмотреть на маркировку процессора. Но легче и разумней выяснить всё при помощи какой-либо программы. Наиболее популярна и информативна программа WCPUID. Так же можно воспользоваться программой SiSoft Sandra, которая отображает достаточно подробную информацию обо всех компонентах компьютера.

Q: Как узнать поддерживает ли моя плата какой-то конкретный процессор?

A: Есть несколько способов. Можно послать письмо в фирму производитель по электронной почте с вопросом (на английском естественно и точно указав модель платы). А можно и просто спросить на каком-либо форуме. В инструкции будут упомянуты только те процессоры, которые существовали на момент выхода платы. Чаще всего поддержка процессора на каком-то новом ядре реализуется при помощи прошивки новой версии BIOS. Искать новую версию нужно на сайте производителя. Ну а если ничего выяснить по какой-то причине не удаётся, то проверять совместимость придётся на практике — установив процессор на плату.

Q: Разные процессоры имеют разные разъёмы, почему это так и совместимы ли они между собой?

A: Процессоры имеют разные разъёмы по причине принципиальных конструктивных отличий (количество транзисторов, архитектура и т. п.). Пока было только два принципиально разных типа разъёмов — Slot и Soсket. Cлот был использован только из-за необходимости помещения кэша поближе к ядру и больше применяться скорее всего не будет. Socket же продолжает развиваться — количество контактов все растёт и растёт. Кстати почти всегда процессоры Intel под Socket 370 можно использовать на слотовой плате при помощи специального переходника (процессор должен также поддерживаться материнской платой). Существуют также редко встречающиеся переходники с Socket 423 на Socket 478, позволяющие использовать более поздние модели Pentium 4 со старыми материнскими платами. Процессоры Intel и AMD начиная с Athlon K7 не совместимы между собой (по разъёму). Ранее они использовали одинаковые процессорные Socket’ы.

A: В OEM-варианте комплект содержит лишь процессор в пластиковой упаковке (или без неё), и, соответственно, дешевле. Retail (boxed) поставляется в красочной коробке, в которой находятся инструкция по установке и кулер (довольно неплохой). Нельзя сказать, что сами чипы чем-то отличаются. В деле оверклокинга немаловажную роль играет кулер. К боксовым процессорам прилагается довольно приличные кулеры, которые обеспечивает лучшее охлаждение, чем NoName, который вам, скорее всего, предложат при покупке OEM-варианта.

Q: Чем отличаются процессоры Pentium и Celeron, Athlon и Duron?

A: У процессоров Celeron в два или четыре раза меньше кэш памяти второго уровня (первые Celeron’ы вообще не имели кэша второго уровня). У них по сравнению с Pentium понижена системная шина. У процессоров Duron по сравнению с Athlon тоже меньше кэш памяти в 4 раза и тоже ниже системная шина. Основные характеристики процессоров можно посмотреть в таблице в конце статьи. Есть задачи, в которых между обычными и урезанными процессорами почти нет разницы, а в некоторых случаях отставание довольно серьёзное. Но в среднем, при сравнении с неурезанным процессором той же частоты, отставание это равно 10-30%. Зато урезанные процессоры имеют тенденцию лучше гнаться из-за меньшего объёма кэш памяти. Короче говоря, если разница в цене между нормальным и урезанным процессором значительная, то стоит брать урезанный. Хотя здесь необходимо отметить, что последние P4 Celeron Northwood работают весьма плохо по сравнению с полноценными P4 на том же ядре, отставание в некоторых ситуациях достигает 50%.

Q: Какой процессор сейчас наиболее выгоден по соотношению цена / качество?

A: На данный момент это младшие модели Athlon XP. Они стоят уже совсем недорого (в 2 с лишним раза дешевле аналогичных по скорости Pentium 4) и работают примерно так же. Процессоры Duron, хоть и стоят еще дешевле, но и по скорости они значительно проигрывают Athlon XP. Если вы хотите проапгрейдить старую систему на Socket 370, то вполне можно брать Celeron Tualatin 1000-1200Mhz. Эти процессоры имеют приличный разгонный потенциал и кэш 256 килобайт.Q: Если Athlon XP такой дешевый, значит у него есть недостатки, какие?

A: Во-первых, у AXP вместо частоты пишется рейтинг, т. е например 1700+ процессор реально работает на частоте 1466Mhz, но по скорости соответствует Athlon (Thunderbird) 1700Mhz. Основным недостатком недавно считалась температура. Но последние модели по тепловыделению сравнимы Pentium 4. По надёжности процессоры теперь тоже не сильно уступают P4, они хоть и не могут сами понижать частоту, но обзавелись встроенным термодатчиком и защитной пластинкой на ядре (начиная с Thoroughbred). Поэтому вероятность сгорания / повреждения кристалла стала значительно меньше. Все глюки приписываемые AMD часто являются следствием неустановленных универсальных драйверов для чипсетов VIA (VIA 4 in 1 Service Pack). Тем же, кому нужна 100% гарантия надёжности, возможно лучше поставить себе Pentium 4. Работают процессоры Atholn XP и Pentium 4 в разных приложениях очень по-разному. Например, в сложных математических вычислениях (архивация, кодирование в MPEG4 и др.) P4 часто обыгрывает AXP. Но есть и ряд программ, лучше работающих с AXP. В основном это — игры. Для обычного пользователя (играющего пользователя 😉 стоит ориентироваться именно на них, так как перекодировка в любом случае требует много времени, а играм, наоборот, необходимо провести все вычисления как можно быстрее. Нужно признаться, что последние модели AXP все же стали иногда ощутимо отставать от P4. Но нельзя забывать, что AMD не стоят на месте и скоро уже выпустят процессоры AXP Barton с 400Mhz шиной и принципиально новые 64 битные K8.

Q: Почему Pentium 4 в некоторых программах / тестах отстает по скорости от аналогичного по частоте / рейтингу Athlon и даже Pentium 3?

A: Все дело в том, что у P4 очень длинный конвейер выполнения инструкций. Чем длиннее конвейер, тем легче наращивать тактовую частоту, но тем меньше производительности получается на каждый полученный мегагерц. И наоборот. Чем на большее количество стадий рассчитан конвейер, тем меньше работы приходится на каждый отдельный такт и тем быстрее этот такт выполняется. Допустим, у нас имеется простейший блок из нескольких, связанных друг с другом операций:

Первая операция будет находиться в кэше инструкций столько времени, сколько понадобится для выполнения операции 2. Вторая операция будет выполняться тем больше тактов, чем длиннее конвейер. Pentium 3 имеет конвейер длиной 12 стадий, Athlon — 10 стадий. Pentium 4 пока является абсолютным чемпионом по длине конвейера, то есть имеет самое меньшее время выполнения такта, позволяющее достичь максимальной тактовой частоты, но и самые большие задержки для связанных друг с другом операций. Более важным становится предсказание того, выполнение какой инструкции понадобится, задолго до самого процесса ее выполнения. И, естественно, ошибка на этой стадии — выбор не той ветви, по которой пойдет процесс выполнения программы, будет весьма и весьма сказываться на производительности процессора. В целочисленных операция P4 работает очень хорошо, а вот в операциях с плавающей точкой у него ситуация похуже, там он проигрывает AXP. На самом деле все сложнее, но не имеет особого смысла вникать во все эти тонкости… Также важно, что еще недавно очень мало было приложений поддерживающих набор инструкций SSE2, использованный в P4 и способный значительно скорость его работы. При перекодировании больших объемов данных, где львиную долю всего процесса занимает переписывание информации из одного места памяти в другое, P4 лидирует. В играх же, начать следующие вычисления, как правило, не удается, не закончив предыдущие (процессор частично простаивает, пока предыдущая инструкция не выйдет с конвейера). И вот тут голову поднимает AXP. Масла в огонь подливают и различные наборы инструкций: 3DNow, 3DNow+, SSE, SSE2, — где скорость работы зависит от того, под какой процессор оптимизировано приложение. Первые модели P4 на ядре Willamette действительно ощутимо проигрывали иногда даже низшим по частоте моделям Pentium 3, не говоря уж об Athlon’ах. Но сейчас это отставание проявляется очень редко, если говорить о последних P4 Northwood c 533Mhz шиной (максимальная частота шины у AXP пока — 333Mhz).

Q: Насколько хороши процессоры VIA C3?

A: Единственным их достоинством являются низкое тепловыделение. Рассеиваемая мощность у них 5—20 Ватт против 40-60 у AXP и P4. C3 совместимы с устаревшим Socket 370, хотя не со всеми платами, например для нового ядра Nehemiah требуется поддержка Tualatin’а со стороны платы. По скорости они очень сильно уступают (до 50%, иногда даже больше) аналогичным по частоте процессорам Intel и AMD из-за маленького размера кэша (64Кб L1 и L2) и еще по ряду причин. Даже некоторые усовершенствования вроде поддержки SSE им ничего особо не дали. В продаже данных процессоров почти нет и я ничуть об этом не сожалею :). В случае если вам нужна тихая машина (такому процессору часто достаточно только радиатора), а скорость не важна, то можно взять. Теоретически они должны бы разгонятся неплохо (технология изготовления достаточно прогрессивная), но на практике этого не наблюдается.

Q: Имеет ли смысл использовать двухпроцессорную систему?

A: Для игр нет, они просто чаще всего не будут использовать второй процессор. Для других задач это может быть полезным. Но обязательно при этом использование операционную системы с поддержкой нескольких процессоров, например Windows 2000. Самая большая проблема в материнской плате. Таких плат пока мало в продаже, они дороги и почти не имеют возможностей разгона :(.Q: Отличаются ли чем-то процессоры для двухпроцессорных конфигураций от обычных?

A: Обычно отличий по производительности нет (при одинаковых основных характеристиках). Есть отличия по цене, конструкции и названию. Для работы в двухпроцессорных конфигурациях предназначены процессоры Intel Xeon, Pentium 3-S, AMD Athlon MP. Обычные процессоры AMD Athlon можно заставить работать в двухпроцессорной конфигурации замыканием последнего мостика группы L5 (подробнее о мостиках смотрите дальше).

Q: Что такое Hyper Threading?

A: Данная технология предназначена для увеличения эффективности работы процессора. По оценкам Intel, большую часть времени работает всего 30% всех исполнительных устройств в процессоре. Поэтому возникла идея каким-то образом использовать и остальные 70% (как вы уже знаете Pentium 4, в котором применяют эту технологию, отнюдь не страдает от избыточной производительности на мегагерц). Суть Hyper Threading состоит в том, что во время исполнения одной «нити» программы, простаивающие исполнительные устройства могут перейти на исполнение другой «нити» программы. Т. е. получается нечто вроде разделение одного физического процессора на два виртуальных. Возможны и ситуации, когда попытки одновременного исполнения нескольких «нитей» приведут к ощутимому падению производительности. Например, из-за того, что размер кэша L2 довольно мал, а активные «нити» будут пытаться загрузить кэш. Возможна ситуация, когда борьба за кэш приведет к постоянной очистке и перезагрузке данных в нем (следовательно будет падать скорость). Очень важно помнить, что пока наблюдается отсутствие нормальной поддержки со стороны операционных систем и, самое главное, необходимость перекомпиляции, а в некоторых случаях и смены алгоритма, приложений, чтобы они в полной мере смогли воспользоваться Hyper Threading. Первые тесты это уже доказывают, ощутимого прироста в скорости нет, иногда наблюдается даже некоторое падение производительности.

Часть 2: Разгон процессоров.Q: Какой смысл в разгоне процессора?

A: Разгон имеет смысл если вас немного не устраивает производительность вашего процессора. Если она вас сильно не устраивает, то легче сменить процессор на более новый и быстрый. Путем разгона можно получить прирост производительности в 10-50% (иногда и более). Если ваш компьютер работает в целом неплохо, но количество кадров в секунду в новой игре (Unreal 2 например) у вас 25-30, то тут может помочь разгон. С его помощью можно будет выбить, предположим, нормальные 30-40 кадров (возможно придётся в добавок и видеокарту разогнать немного). Разгонять процессор просто так не советую, собственно ради чего его тогда напрягать?

Q: Почему вообще гонятся процессоры?

A: Во первых надо помнить, что одинаковые процессоры работающие на разных частотах конструктивных отличий не имеют. Производитель процессоров не в состоянии проверить каждый процессор на всех частотах. Он тестирует партию процессоров на какой-то одной частоте, предположим не максимальной для определённого ядра, и отбраковывает часть процессоров не прошедших тест при этом. Естественно среди отобранных могут попасться процессоры, работающие на значительно более высоких частотах. Отбракованные процессоры в свою очередь тестируются на более низкой частоте и соответственно маркируются. или отбраковываются и т. п. Также стоит отметить, что при отлаживании технического процесса производства процессоров, процент разброса по частотам уменьшается, но всё же имеет место. Даже если вам попал процессор, который не прошёл тестирование на частоте большей, чем на его маркировке, то все равно у него есть некоторый потенциал для разгона. Все это потому, что тестируются процессоры в очень жёстких условиях и без повышения стандартного напряжения. А мы можем обеспечить процессору хорошее охлаждение и повысить на нём напряжение, так что 10-15 процентный разгон почти всегда гарантирован. Бывают и случаи когда целые партии, работающие на высоких частотах, маркируются как работающие на низких, просто по причине потребности в медленных и дешёвых процессорах. Был случай, когда процессоры AMD K6-2 маркированные как 200 и 233Mhz прекрасно работали на 450Mhz и даже более. Все дело было в том, что реально это были 350’ые процессоры :).

Q: Каким образом разгон зависит от технологии изготовления (0.18мкм, 0.13мкм и. т. п.)?A: Чем меньше технология, тем меньше размеры самого кристалла и его энергопотребление. Следовательно, ниже тепловыделение. Этот параметр представлен в микрометрах: чем меньше число, тем лучше будут разгонные качества данного ядра (а, значит, и самого процессора). Нужно помнить, что если производитель уже довел частоту ядра изготовленного по какой-то технологии почти до верхней границы, то разогнать процессор будет сложно. К примеру, Celeron (ядро Mendocino) 333Mhz часто разгоняется аж до 600 МГц, а Celeron 533Mhz (то же ядро) разогнать получается часто только до 600Mhz — эта частота фактически предел для ядра.

Q: Я хочу разогнать свой процессор, что нужно сделать конкретно?

A: Для начала cтоит изучить инструкцию к имеющейся материнской плате. Найти пункты меню BIOS, отвечающие за частоту FSB и коэффициента умножения. Иногда в BIOS нет ничего или почти ничего подобного, тогда нужно посмотреть какие джамперы есть на материнской плате. Назначение тех или иных джамперов можно посмотреть в инструкции к материнской плате. Если инструкции нет, то можно попытаться найти какую-то информацию на самой материнской плате (на плате часто подписаны джамперы и значения их положений) или найти инструкцию в Интернете на сайте производителя. Все настройки / джамперы можно менять, но в разумных пределах. Например сразу увеличивать частоту FSB или коэффициент умножения раза 2 не стоит :). Все нужно делать осторожно, частоты наращивать по возможности плавно, по 5-10%. В случае если Windows не загружается, нужно понизить немного разгон или повысить напряжение на процессоре. После удачной загрузки нужно все хорошенько протестировать (как это делать написано в одном из моих ответов). Отмечу, что в BIOS отображается реальное значение шины, а не удвоенное или учетверённое. Я назвал значение шины реальным потому, что она на самом деле на такой частоте и работает, как уже ранее упоминалось. Очень важно знать, что если у вас система без разгона работает нестабильно (виснет, выскакивают “синие экраны” и т. п.), то разгонять процессор очень не рекомендуется. Сначала необходимо протестировать хорошенько компьютер на предмет ошибок и выявить источник проблем.

Q: Как разгонять эффективнее по коэффициенту или по шине?

A: По шине эффективнее, так как разгоняются при этом память и шина AGP (шина видеокарты). Следовательно, повышается пропускная способность всех этих шин, а это очень полезно. Но если вы хотите минимизировать возможные последствия от разгона, то можете ограничится повышением коэффициента, если есть такая возможность (процессоры Intel её не имеют).

Q: Можно ли разогнать процессор, не влезая в BIOS и не открывая корпус?

A: Да, в некоторых случаях можно. Иногда производитель (Gigabyte, MSI и др.) поставляет с платой программу разгона прямо из Windows. Существует так же программы CPU FSB, SoftFSB и другие подобные, которые могут менять частоту шины прямо на ходу (при условии поддержки вашей материнской платы с их стороны). Предупреждаю, что при таком разгоне компьютер может зависнуть. В таком разгоне вообще нет особого смысла, если у вас, конечно, не запломбирован корпус и не поставлен пароль на BIOS ;).

Q: А что с ноутбуками, можно их разгонять?

A: Можно, но не нужно ;). Просто в ноутбуке затруднено охлаждение и все очень точно подогнано под какой-то более менее определённый процессор. Возможности разгона чаще всего очень малы, а могут и вообще отсутствовать. Надо помнить, что при разгоне увеличивается потребляемая мощность и тепловыделение процессора, а следовательно у ноутбука сокращается срок работы от батарей и увеличивается температура.

Q: Какой процессор лучше взять для хорошего разгона?

A: Наиболее подходящими являются модели низшей частоты, но при этом на самом новом ядре и последнего степпинга. Они являются наиболее разгоняемыми. В данный момент можно посоветовать Athlon XP 1700+ (можно и с большим рейтингом, но собственно зачем?) Thoroughbred степпинга B — это низший по частоте процессор последнего (на данный момент) степпинга у AMD. Причём по возможности нужно найти модели с напряжением 1.5, а не 1.6V. Можно так же брать Pentium 4 Northwood 1600-1700Mhz, они тоже очень хорошо разгоняемы. Для старых систем Socket 370, как уже упоминалось ранее, вполне подходят процессоры Pentium 3 Celeron Tualatin с частотой 1000-1200Mhz, Pentium’ы хоть и лучше, но очень уж дорого стоят :(. Естественно надо помнить о существовании предельных частот для ядра. Т. е. даже самый замечательный AXP Barton или P4 Northwood 3.06Ghz не подходят для хорошего разгона.

Q: Можно ли как-то определить какой конкретный процессор лучше разгоняется, чтобы купить именно его?

A: Чисто по внешнему виду никаких выводов сделать обычно нельзя. Есть какие-то теории о том, что процессоры AXP с одним цветом ядра разгоняются лучше, чем с каким-то другим цветом. Но доверять подобным вещам на 100% нельзя. Стоит разобраться как маркируется процессор который вы собираетесь покупать, тогда вы сможете посмотреть его степпинг, неделю и год выпуска, напряжение питания и т. п. Чем выше степпинг и чем позже выпущен процессор, тем лучше (в теории) должен разгонятся процессор. Наилучшим же способом является покупка процессора с возможностью возврата или замены на другой в течении какого-то времени. Тогда вы сможете проверить несколько штук и выбрать тот, который вас устроит. Для тех, кто не хочет особо возится существуют фирмы продающие процессоры с гарантированным разгоном. Для жителей Москвы уже существует нтернет-магазин продающий разогнанные и протестированные комплектующие — www.thefastest.ru.

Q: Что требуется для успешного разгона, кроме удачного процессора?

A: Наиболее важна, конечно, качественная материнская плата с хорошими возможностями разгона — повышением напряжения, системной шины и изменением коэффициента (актуально только для процессоров AMD). Очень важно наличие хорошего охлаждения и надежного блока питания с запасом по мощности (250W минимум, лучше 300W). Так же оперативная память, видеокарта, все платы и контроллер IDE (винчестер) должны выдерживать повышение частот.

Q: Какие материнские паты наиболее подходят для разгона?

A: Для максимального разгона на плате должны присутствовать возможности регулирования частоты системной шины, коэффициента умножения (для AMD), напряжения на процессоре, памяти и AGP. Естественно нужно брать плату на самом новом чипсете, который должен лучше разгоняться. Очень важен так же производитель. Почти всегда приличными являются платы Epox, MSI, Soltek, ASUS, Abit, Albatron и др. Хотя если наилучшая производительность платы и разгонные способности очень важны для вас, то стоит посмотреть тесты в журналах / интернете, прежде чем купить. Наиболее хорошим из имеющихся для AMD являются чипсеты nVidia nForce 2 (предпочтителен, т.к. умеет устанавливать частоты PCI / AGP независимо от частоты системной шины и имеет хорошо оптимизированный контроллер работы с памятью, но, к сожалению, весьма дорог) ,VIA KT400 (KT400A) и SiS746FX. Ну а для Intel можно порекомендовать дешёвый и весьма неплохой SIS 648 (он чуть ли единственный сейчас поддерживает DDR400) или какую-либо модификацию чипсета i845 самой фирмы Intel. Уже можно искать плату с поддержкой 800Mhz шины, в расчёте на лучший разгон и возможный апгрейд (процессоры с такой шиной пока не продаются, но ждать осталось недолго). Предупреждаю, что материнские платы самой фирмы Intel для разгона абсолютно не пригодны. Они не имеют не только очень полезных настроек вроде регулировки напряжения на памяти или AGP, а даже часто не дают изменить настройки самого процессора. Стоит заглянуть в статистику по разгону, там можно посмотреть, кто и насколько разгонял на какой-то конкретной плате.

Q: А что с оперативной памятью?

A: Стоит брать память известных производителей, она дороже, но стабильнее при разгоне. Наиболее удачными и популярными являются модули Kingston, Infineon, Hyundai (Hynix), Samsung и др. Если есть возможность, лучше поставить память с запасом, т. е. на плату, в штатном режиме работающую с памятью на 333Mhz, взять память, которая держит 400Mhz. Это даст гарантию отсутствия ошибок при разгоне памяти до данной частоты.

Q: Можно ли использовать современный процессор со старой памятью DIMM?

A: Да, естественно можно использовать процессор вроде AXP или P4 с обычной памятью (PC133 например). Но результат скорее всего вас не устроит. Так как предел пропускной способности для памяти PC133 1Gb/s, а для DDR PC2100 уже 2.1Gb. Такая пропускная способность реально необходима процессорам AMD Athlon, работающим на шине 266Mhz с аналогичной пропускной способностью, а Pentium 4 даже и такой памяти может быть мало для полной реализации возможностей. Это может иметь смысл только если у вас накопилось много старой памяти и мало денег на апгрейд. Но покупать сейчас обычную PC133 память, которая всего на 5-10 процентов дешевле DDR PC2100 — маразм :). Искать плату с поддержкой DDR для Pentium 3 нет смысла, ему вполне хватает и PC133.

Q: С какой памятью наиболее выгодно использовать современный процессор?

A: Для Pentium 4 (в. т. ч. P4 Celeron) достаточно быструю и дешевую из DDR PC2700. Pentium 4 работает на шине от 400Mhz и, следовательно, такая память ему очень пригодится для реализации потенциала. Есть также вариант с RDRAM (RIMM) тоже обладающей большой пропускной способностью, но смысла в нем особого нет. Модули этого типа ставятся только парами, они все еще слабо распространены, несмотря даже на некоторое превосходство по скорости. Ну и нужно отметить, что 256Mb модули этого типа все еще дороже подобных DDR. Для Athlon XP подойдут модули начиная с PC2100. Большой разницы между PC2100 и PC3200 для младших моделей нет, так как шина у них 266Mhz и память 400Mhz мало что даст. Но для моделей с шиной 333 Mhz это уже имеет смысл. Очень неплоха идея двухканальной организации работы с памятью применённая в чипсетах nVidia nForce 1 / 2 . Вы ставите два модуля и получаете (в теории конечно) удвоенную пропускную способность. Купив например два модуля PC2100 вы получаете в результате скорость до 4,2Gb/s, но реальная скорость будет выше только на несколько процентов :(. Недавно мною было обнаружено, что зависимость количества кадров в современных играх / тестах от скорости памяти не очень большая. При переключении памяти между 200, 266 и 333Mhz разница в количестве кадров в 3DMark2001 / Unreal 2 составляла 3-5%. Хотя конечно нельзя забывать, что скорость загрузок тоже зависит от скорости памяти.

Q: Насколько можно повышать напряжение на процессоре при разгоне и нужно ли это?

A: Очень не рекомендуется повышать более чем на 25%, это может быть фатально для процессора. А лучше ограничится 10-15%. Смысл в этом часто есть: повышается стабильность работы и открывается возможность разогнать побольше.

Q: В каких пределах безопасно повышение системной шины, как добиться наилучшего результата?

A: Шину можно ставить какую угодно :). Она ограничена только возможностями платы / чипсета и конечно процессора. Иногда нужно повысить напряжение и / или понизить коэффициент умножения для достижения наилучшего результата. Очень важно, что при этом будет на других шинах. Видеокарта, например, редко терпит сильное повышение шины, но это решается переключением в более медленный режим (с AGP 4X на AGP 2X, например) или повышением напряжения на AGP (такая возможность часто предусмотрена на платах). Геймеров предупреждаю, что переключать шину видеокарты в более медленный режим крайне не рекомендуется :). Понятно так же, что память не должна давать сбоев, иногда эту проблему можно решить переключением её в более медленный режим по шине, снижением таймингов или повышением напряжения на ней. Очень рекомендую поискать плату с возможностями изменения делителя PCI, AGP и памяти. Тогда вы сможете эффективно разгонять процессор не затрагивая при этом например видеокарту или память. Хотя при увеличении системной шины вырастает её пропускная способность, следовательно память лучше тоже разгонять.

Q: Какая температура нормальна для современных процессоров?

A: Для Pentium 4 нормальна температура 35-45 градусов в покое и 45-55 под нагрузкой. Предельной является температура 70 градусов, это конечно не значит, что при её достижении процессор сгорает. Но настоятельно не рекомендую использовать компьютер при подобной температуре. Для процессоров AMD все примерно аналогично (40-50 и 50-65 градусов, соответственно), но у них предельная температура 85-90 градусов. При разгоне естественно температура будет увеличиваться, даже если вы не будете поднимать напряжение. Вообще рекомендуется поставить какую либо программу мониторинга температуры. Лучше родную (поставляющуюся с материнской платой), но можно и какую-либо универсальную вроде MBProbe, Motherboard Monitor и др. А если в биосе есть функция отключения / предупреждения при превышении какой-то температуры, то лучше ей воспользоваться — установить 70 градусов в качестве такой температуры, например. Сколько ватт мощности потребляет ваш процессор (чем больше — тем больше греется) можно посмотреть например при помощи программы SiSoft Sandra 2003, она так же показывает температуру процессора и материнской платы (при условии наличия термодатчиков). Но стоит сразу предупредить, что программа иногда путает значения температуры процессора и платы — отображает их наоборот.

Q: Какое охлаждение требуется для разогнанного процессора?

A: Как минимум, нужен хороший кулер с удачным алюминиевым радиатором. Кулеры с медными радиаторами могут быть значительно лучше из-за лучшей теплопроводности меди, но они иногда сильно хуже по причине непродуманной конструкции. Из фирм-производителей можно посоветовать Thermaltake, Titan, CoolerMaster, Zalman. Так называемый NoName лучше не брать: процессор может сильно пострадать из-за остановившегося или пр

Что необходимо иметь для разгона процессора (v.1.2) — АМ

Как известно, разгон — есть увеличение производительности процессора. Раз мощность процессора увеличивается, то также увеличивается и его энергопотребление. И порой оно увеличивается раза в полтора-два.

Так как увеличивается энергопотребление, то, выходит, что и тепловыделение также увеличивается. Поэтому при разгоне процессора (это относится и к разгону видеокарты) следует учесть три фактора. Рассмотрим их в отдельности.

В идеале, для хорошего разгона процессора крайне важны три следующие «вещи» в составе СБ компьютера, от качества которых разгон зависит напрямую — кулер, материнскую плату и блок питания.

1. Хороший кулер для процессора — он нужен лучшего теплоотвода от горячего (разогнанного) процессора. А также для приемлемого уровня шума при этом.

Стоковый (он же боксовый) кулер для разгона процессора не совсем подходит — главным образом из-за двух критических вышеупомянутых параметров — малоэфективность при разгоне и высокая шумность.

Типичный стоковый кулер Intel Original для сокета 775 выглядит:

Такой кулер способен нормально справится с охлажденеим процессора только в неразогнанном, номинальном режиме. Всякое повышение частоты или рабочего напряжения процессора приводит к перегреву и, соответственно, повышению оборотов вентилятора кулера. А повышение оборотов приводит к естественному повышению уровня шума.

Скажу сразу, как бы ни быстро крутился «карлсон» — кулер в целом неспособен, в долгосрочном плане, справится с каким бы то ни было разгоном. Тем более в условиях 24/7. Рано или поздно процессора перегреется и его температура выйдет за допустимые пределы.

Для каждого процессора производителем определена максимальная предельная рабочая температура, которую крайне не рекомендуется переходить. Как было написано выше, на номинальных частотах стоковый кулер вполне способен справится с охлаждением процессора, не позволяя процессору достигать этой предельной температуры, хотя, зачастую, лишь с небольшим запасом. И стоковый кулер справляется со своими обязанностями только до тех пор, пока не запылится с течением времени и будет все хуже и хуже охлаждать процессор.

К примеру, для процессоров серии AMD Phenom2/Athlon2 температурным потолком является примерно ~[65-70] градусов. Точную температуру для каждой модели процессора, можно посмотреть на официальном сайте компании AMD.

Для последних процессоров Intel — для всех моделей процессоров сокетов 1156, 1366, 1155 — потолком является 98 градусов, по достижении которого включается встроенная в процессор термозащита — включается троттлинг (автопропуск тактов) и турботроттлинг (автопонижение множителя), которые не позволяют процессору переходить указанную температурную границу. Все это происходит автоматически, поскольку термозащита изначально «вшита» в процессор. Таким образом, «перегреть» интеловский процессор практически невозможно, если только в принудительном порядке не отключить термозащиту, чего делать разумный человек не будет.

Нынче самыми эффективными «воздушными» СО (системами охлаждения) для процессоров по параметру [цена/эффективность охлаждения] являются кулера с радиаторами на медных тепловых трубках.

Чем больше радиатор кулера по размерам, чем больше его масса, чем больше общая площадь его пластин — тем он считается производительнее, тем больше теплоты он способен отвести за единицу времени. Но не все зависит от объема, массы и площади радиатора. Также многое зависит от формы радиатора, применения различных технологий при производстве радиаторов и вентиляторов, качества обработки подошвы, внутреннего строения теплотрубок, метода контакта с теплораспределительной крышкой и еще много от чего.

Ныне, самым оптимальным воздушным суперкулером является, по мнению многих пользователей ресурса overclockers.ru, суперкулер Thermalright Macho HR-02. Стоит он в Москве примерно ~1700 р., а у нас в Якутске ~1900 р. Я считаю, что очень хорошо, что сюда завезли именно этот кулер, поскольку он уделывает многие кулера более высокой ценовой категории — Scythe Mugen2/Mine2/Mugen3/Yasya/Ninja3, Ice Hammer 4600, Deepcool Gamer Storm, Zalman 10X/11X Extreme, Zalman 9900 и прочие.

Вот так выглялят кулера на тепловых трубках башенной конструкции:

В Якутске же лучшими кулерами, оправдывающими каждый вложенный рубль — по возможностям охлаждения и уровню шума, имхо, являются следующие кулера:

— Deepcool IceWind,

— Deepcool Ice Blade PRO,

— Deepcool Ice Warrior,

— CoolerMaster Hyper 212,

— Ice Hammer 44**/45**/46**/47**,

— Zalman 10X Performa/Flex/Optima.

Все эти кулера находятся в ценовой категории [1000-1550] р.

Можно заметить, что я указал кулера с 12 см вентиляторами — это сделано специально — ныне любой 12 см вентилятор, по определению, тише своих 9 или 8 см собратьев, при равном воздухопотоке. К тому же, при разгоне такие малые вентиляторы (8 и 9 см) имеют свойство сильно повышать обороты. Шум стоит при этом «офигенский» — как верно замечают некоторые товарищи — «вентиляторы воют, словно самолет взлетает».

12 см и 14 см вентиляторы, установленные на «большие» кулера — тихие и производительные. Порой, при несильном разгоне, их обороты можно выставить на малые, тогда шума вообше не заметно. Особенно это важно, когда комп работает без остановок — ведь ночью надо спать, а не слышать гул от вентиляторов.

Я могу согласиться с тем, что можно разгонять процессор и на простом/боксовом/дешевом кулере — но будет очень шумно. А также не исключено, что процессор будет перегреваться. Да и срок жизни процессора в таком «горячем» состоянии, в режиме 24/7, думаю, может заметно сократиться. Так что тихий и эффективный (производительный) кулер — условие для разгона, имхо, обязательное.

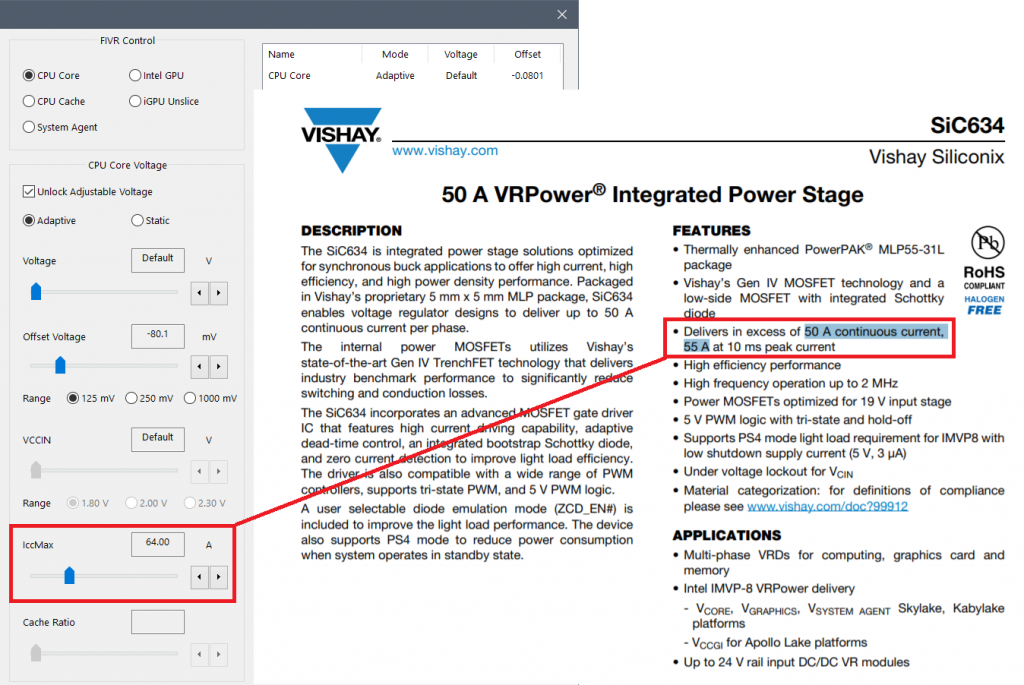

2. Хорошая материнская плата — для предотвращения перегрева цепей питания процессора на матплате, для подачи на процессор достаточных, стабильных и «качественных» токов и напряжений, для «содействия» лучшему разгону процессора путем использования на матплатах компонентов высокого качества, для использования функционального биос.

Что же под этим подразумевается?

Под этим имеется в виду наличие:

— Достаточного количества фаз питания процессора. На данный момент вполне достаточно 6-фазного регулятора питания процессора для неэкстремального и безопасного разгона процессора.

— Наличие радиаторов на мосфетах (цепях питания) — более предотвращения полевых транзисторов.

— Наличие 8-пинового разъема питания процессора в матплате (вместо 4-пинового) — для уменьшения нагрузки на проводку.

Также в биосе должны быть функции разгона. Еще приветствуются дополнительные фичи вроде — двойного биоса, функций авторазгона, удвоенных слоев меди в РСВ матплат, конденсаторы/дросселя/транзисторы повышенного качества.

Расскажу о них чуток подробнее.

Для примера возьмем мою матплату — ASRock P67 Extreme6:

Уберем все радиаторы матплаты:

Как видно сверху, радиаторы накрывают 2 чипа и зону VRM процессора.

Теперь рассмотрим эту самую зону VRM — она состоит из мосфетов (полевых транзисторов), дросселей и конденсаторов.

Конденсаторы — это маленькие позолоченные бочонки, они с твердотельным электролитом, японского производства и с наработкой 50 тыс. часов — т.е. очень качественные и надежные 😉

Дросселя с ферритовыми сердечниками — по виду это «кубики» серого цвета, которые все рядышком стоят.

Мосфеты с низким сопротивлением — они самые малые по размеру — они черного цвета.

Вот фотка внизу:

Говорят, что у данной матплаты имеется 16-фазный преобразователь питания процессора.

Как можно подсчитать, имеется 18 кубиков-дросселей. Именно по числу дросселей мы можем (и должны) догадаться о числе фаз питания процессора. Тогда говорят, что подсистема питания процессора выполнена по схеме [16+2] (16 фаз на процессор, 2 фазы на System Agent).

Можно догадаться, что на каждую фазу питания процессора приходится по одному дросселю, одному конденсатору и по паре мосфетов (они же полевые транзисторы).

Но, запомните это — именно по числу кубиков-дросселей считают число фаз в подсистеме питания процессора. Считается, что чем их больше — тем лучше. И тем цены на материнку тоже выше.

Об особенностях многофазных регуляторов питания процессоров на новых материнских платах, да и вообще о питании процессора есть одна интересная статья:

http://hww.ru/wp/2009/12/osobennosti-mnogofaznyx-regulyatorov-pitaniya-processorov-na-novyx-materinskix-platax/

Можно разгонять и на относительно дешевых/недорогих матплатах. Но тут уж есть нюансы:

— Как правило, в дешевых матплатах стоят столь же дешевые чипсеты, которые урезаны по функционалы, по сравнению со «старшими» чипсетами. Это выражается низким частотным потенциалом разгона по шине, урезанным биосом, отключенными «в зародыше» функциями разгона.

— Как правило, охлаждения подсистемы питания процессора не предусмотрено вообще.

— Регулятор питания процессора имеет малое число фаз, который ограничивает возможности разгона.

— В компоновке матплаты используются самые простые и дешевые (читай — недолговечные) компоненты.

Так что экономить на матплате не стоит, поскольку мать — это основа, база, от которой зависит стабильность, безопасность, длительность и даже общий частотный потолок разгона.

3. Хороший блок питания (БП) — для обеспечения питания разогнанных комплектующих (не только процессора, но и видеокарты).

Разогнанный процессор может потреблять (примерно) до двух раз больше энергии, по сравнению с номинальным режимом работы. Разогнанная видеокарта — до полутора раз больше.

Например, процессор 2500К в номинальном режиме может потреблять до 95 Вт энергии. В разгоне же — до 200 Вт. Согласитесь, разница — более чем ощутимая. Далее, если дополнительно разогнать еще и видеокарту, например GTX560Ti, то она может увеличить свое энергопотребление с номинальных 200 Вт до 300 Вт.

Именно поэтому, для стабильного, долговременного и безопасного разгона (в режиме 24/7), необходимо иметь современный БП с некоторым запасом по мощности.

Почему именно современный БП? Почему старый БП не подходит?

Это очень просто объяснить — как известно, в БП есть две основные используемые линии — на 12 В и на 5 В. В старых БП основная мощность (>50%) ориентирована на 5 В линию.

А в современных БП основной упор лежит на 12 В линии, порой на нее уходит до 95% всех мощностей, поскольку современные процессоры и видеокарты (в отличие от старых) «питаются» лишь от 12 В.

Так что использование старых БП при разгоне современных процессоров (и видеокарт) может привести к так называемому «перекосу напряжений» и ваш БП очень скоро может «умереть», унеся вместе с собой «на тот свет» (если не повезет) матплату со всем остальным «железом».

Как определить хороший современный БП?

Очень просто — там должны быть надписи: «80+» (или «80 Plus»), ATX 12V 2.2 (или ATX 12V 2.3). Это, имхо, достаточный минимум.

Обратите внимание на наклейку на БП, там должны быть расписаны мощности в «амперах» по линиям, которые выдает БП. Примерно вот так это выглядит:

Или же вот так:

Вы должны заметить, что максимальный ампераж должен быть только у 12 вольттовых линий (или линии — если она одна).

Заключение.

Таким образом, для нормального безопасного разгона достаточно использовать всего три хорошие комплектующие — матплату, кулер и БП. А они стоят не очень дорого — при разумном подходе к выбору комплектующих. То есть, чтобы разгонять не обязательно тратить большие деньги.

П.С. Также не следует забывать о том, что процессор должен быть разгонябельным — ныне же у популярных процессоров Sandy Bridge лучше всего разгоняются процессоры с индексом «К» в маркировке, поскольку имеют разблокированный в сторону увеличения множитель.

П.П.С. Замеченные ошибки и пожелания по улучшению статьи, аргументированная критика — писать прямо тут. Спасибо.

[Отредактировано 02-01-13]

Выжимаем соки из ПК: разгон процессора

Наверх- Рейтинги

- Обзоры

- Смартфоны и планшеты

- Компьютеры и ноутбуки

- Комплектующие

- Периферия

- Фото и видео

- Аксессуары

- ТВ и аудио

- Техника для дома

- Программы и приложения

- Новости

- Советы

- Покупка

- Эксплуатация

- Ремонт

- Подборки

- Смартфоны и планшеты

- Компьютеры

- Аксессуары

- ТВ и аудио

- Фото и видео

- Программы и приложения

- Техника для дома

- Гейминг

- Игры

- Железо

- Еще

- Важное

- Технологии

- Тест скорости

Стоит ли разгонять компьютер? Для кого современный оверклокинг?

Оверклокер — это пользователь компьютера самостоятельно занимающийся повышением его производительности. Зачастую повышение производительности достигается за счет повышения рабочих частот чипов, разблокирования заблокированных производителем вычислительных блоков. Для чего нужен оверклокинг?Отвечая на данный вопрос, можно выделить три причины оверклокинга.

Во-первых, это необходимость повышения производительности компьютера.

Во-вторых, это необходимость экономии средств при покупке компонентов компьютера.

В-третьих, это необходимость достижения более высоких результатов в различных тестах, т.е. для того чтоб выиграть в какой-либо конкурентной борьбе. К примеру, существуют мировые рейтинги Futuremark по оценке производительности — многие оверклокеры стремятся занять первые строчки в них.

Современный отечественный оверклокер, чаще всего, занимается оверклокингом для того, чтоб сэкономить средства. Некоторые энтузиасты мечтают таким образом повысить производительность своего старого компьютера и еще меньшая часть стремится занять определенные позиции в мировых рейтингах по оверклокингу. Следует понимать, что задача экономии средств в теории перекликается с необходимостью повышения производительности старого компьютера. Но мы данный пункт выделили в отдельный, так как повышение производительности старого компьютера за счет оверклокинга — это утопия.

Почему повышение производительности старого компьютера через разгон — утопия?

Все достаточно просто. Настоящий оверклокер еще на этапе подбора комплектующих для персонального компьютера подбирает наилучшим образом подходящие для разгона комплектующие, доступные на момент покупки. И, зачастую, в первые дни после покупки осуществляет их разгон. Если же разгонять собираются старый компьютер, значит — это не подходящее для разгона железо, зачастую собранное компьютерным магазином из того, что разбирающемуся в компьютерах пользователю никогда не продашь. Вышесказанное обуславливает первое заключение — разгон старого компьютера, как правило, приводит к невысоким достижениям — прирост производительности будет не большой.Тем не менее, в вопросе о разгоне старого компьютера есть и второе, немаловажное утверждение — даже если старый компьютер разогнался хорошо, ему никогда не достичь производительности современных компьютеров. Данное утверждение связано с тем, что производительность основных компьютерных комплектующих — видеокарт, центральных процессоров — каждые два года практически удваивается, объемы оперативной памяти также стремительно увеличиваются. Следовательно, двухлетний персональный компьютер после разгона не сможет догнать аналогичный по стоимости современный компьютер. А раз производительность по отношению к современным компьютерам прирастает незначительно — стоит ли этим заниматься?

Ведь вы тратите личное время, рискуете получить нестабильность в работе компьютера или даже полный выход его из строя.

Повышение производительности нового компьютера для экономии средств

Как правило, повышение производительности нового компьютера за счет разгона интересует опытных пользователей — потенциальных оверклокеров. Начитавшись форумов, полезных статей — они с уверенностью начинают «шерстить» по интернет-магазинам комплектующих. Благо, современные интернет магазины в нашей стране готовы доставить прямо на дом практически любой каприз — были бы деньги.Но анализ всех статей в Интернете вам покажет, что различные популярные порталы рекомендуют для покупки заточенные под разгон видеокарты и процессоры, а некоторые производители вовсе зарабатывают на возможностях разгона видеокарт. Если вы посмотрите стоимость подобных решений «для разгона», то вы заметите, что их стоимость в разы отличается от не заточенных под разгон решений.

С чем же связаны подобные рекомендации известных порталов по оверклокингу в Интернете? Подобная тактика связана с налаживанием взаимовыгодного сотрудничества с производителями. Производителям нужно продать продукт с надбавленной стоимостью под оверклокинг — они предоставляют, к примеру, видеокарту на тестирование, а то и вовсе проплачивают подготовку обзора и как итог, на уважаемом портале появляется рекомендательная для пользователей статья, на которую затем начинают интенсивно ссылаться различные форумы. Прежде всего, речь идет о видеокартах.

Переплачивать 15-20% от стоимости видеокарты ради того, чтоб ее затем собственными силами разогнать и получить прибавку производительности в те же 15% — это не очень хорошо, так как стоимость старшего продукта зачастую оказывается ненамного выше.

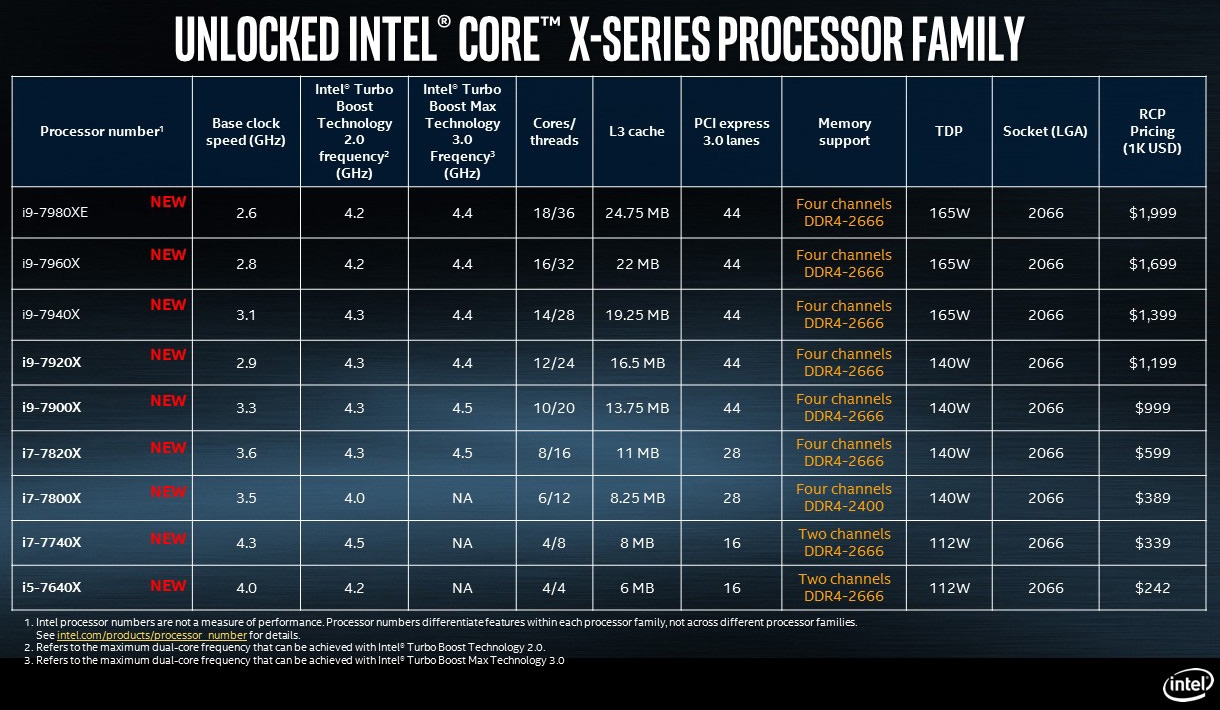

Если же говорить о ключевом компоненте для разгона любого компьютера — центральном процессоре, то тут вообще сложилась наглая ситуация. Компания Intel снова стала «мировым гигимоном» на рынке процессоров. Решения AMD значительно уступают продукции Intel. Последняя уже на протяжении многих лет предоставляет возможность разгона только за дополнительную плату. Доплатили за процессор с буковкой «К» в названии — получайте возможность разгона. Но это еще не все. Зачастую надо аналогично доплачивать за материнскую плату с возможностью разгона и не мешает приобрести хорошую систему охлаждения, так как оригинальная система практически не справляется с разгоном процессоров с буквой «К». И что мы имеем?

Об экономичном разгоне центрального процессора — можно забыть. Ведь для его разгона придется доплачивать за процессор, материнскую плату, систему охлаждения и блок питания. Естественно, можно выбрать продукцию AMD, но тогда вы после разгона получите производительность неразогнанного аналога от Intel, вдобавок пожирающего электричество и также требующего хорошей системы питания и охлаждения у компьютера.

Не оправданнее ли экономичному потенциальному оверклокеру сэкономить средства на разгоне процессора и направить их на покупку твердотельного накопителя — SSD? Ведь его появление для установки операционной системы, программного обеспечения — заметнее скажется на производительности системы в целом.

Из всего вышесказанного следует, что экономичному потенциальному оверклокеру нужно лишь с умом подойти к выбору видеокарты, которая при минимальной стоимости покажет высокий разгонный потенциал и будет наделена хорошей системой охлаждения.

Разгон для достижения высоких позиций в различных рейтингах оверклокеров

Пожалуй, это именно та сфера, на которую работает современный оверклокинг. Большинство статей на уважаемых порталах по оверклокингу нацелены на данную аудиторию. Если ранее пользователи читали данные статьи для того, чтоб представить себе будущее, то на сегодняшний день данные материалы и этим целям не служат — новинки не успевают подешеветь, как их заменяют новые серии аналогов.Если энтузиаст оверклокер не ограничен в финансах — он может себе позволить и процессор с буковкой «К» и отличную материнскую плату под него, лучшие высокоскоростные планки оперативной памяти, стоимостью в 3-4 раза дороже обычных и т.д. Одним словом — возможности энтузиаста может ограничить лишь его финансовая несостоятельность. Надо ли это? Для участия в рейтингах — «пузомерках» — надо, а на практике ни всегда. Оверлокеры энтузиасты зачастую на практике никогда не используют потенциал своего компьютера — они разгоняют, модифицируют его и как-только появляется новое «железо» — приобретают его и заменяют «устаревающий» компонент.

Заключение по современному разгону компьютеров

Производители компьютерных комплектующих в последние годы «оседлали» интересы оверклокеров. Создали для них полноценный рынок компьютерных комплектующих с заточкой под разгон, но, естественно, за дополнительную плату. Тем самым, современный оверклокер получает отличное железо, которое разгоняется по нажатию кнопки «ОС» прямо на печатной плате, а производитель — деньги, которые оверклокер начала 21-го века экономил и не хотел с ним делиться.Единственно оставшаяся возможность для оверклокера желающего сэкономить — это приобрести правильную видеокарту, о выборе которой мы напишем в будущих статьях.

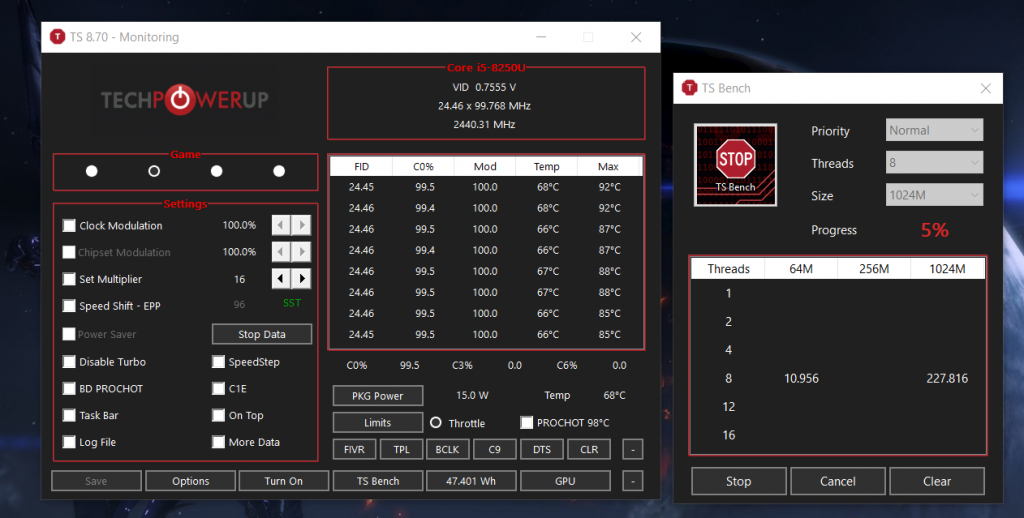

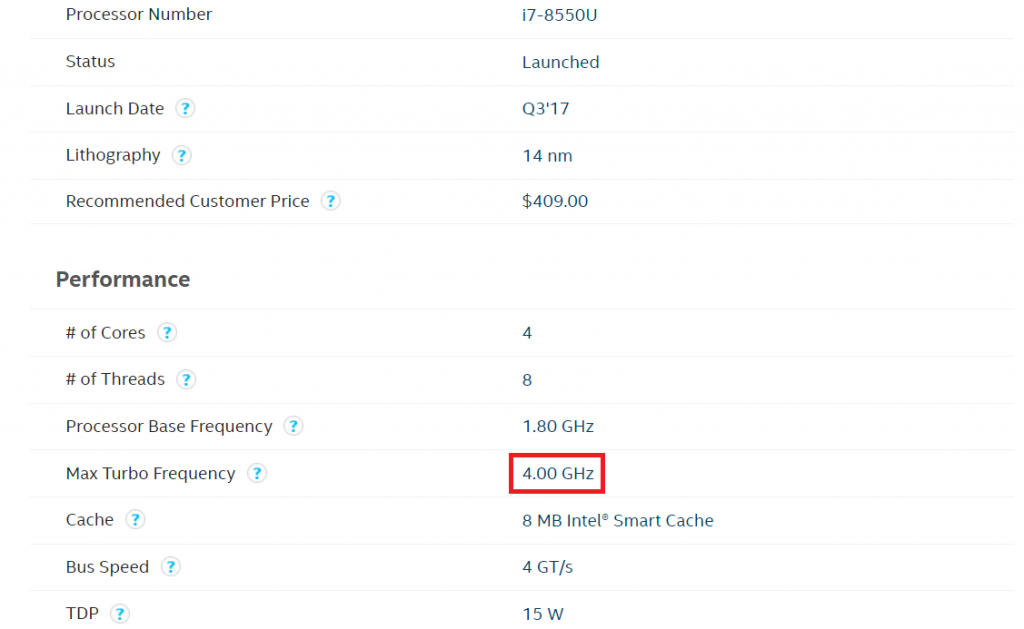

Принципы авторазгона современных процессоров, или как нас обманывают Intel и AMD

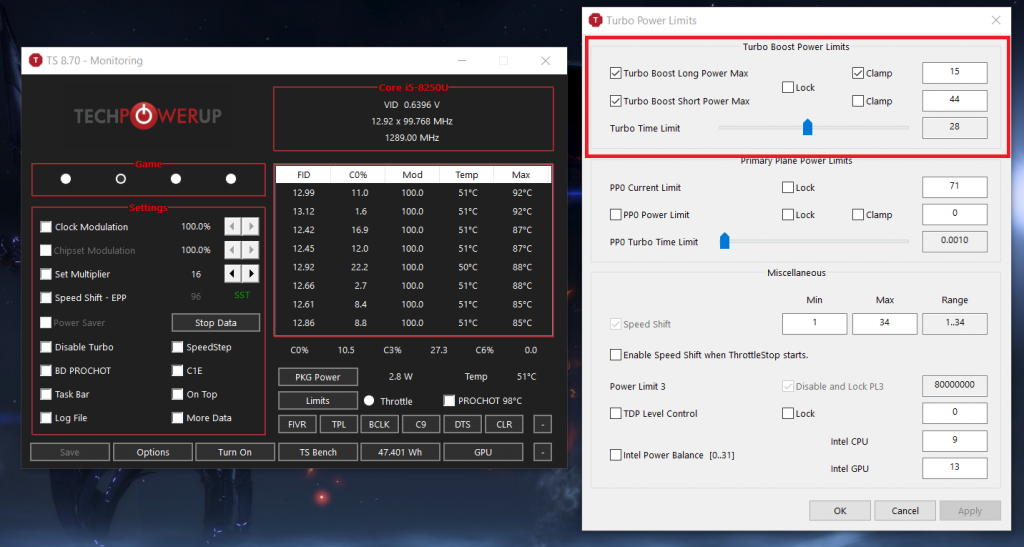

Скорее всего, про технологию Intel Turbo Boost слышали многие (а вот про AMD PBO — нет, но о ней будет ниже): дескать, это волшебная функция, позволяющая процессорам самостоятельно разгоняться и работать быстрее. Отчасти это действительно правда — технология волшебная, вот только волшебство здесь работает скорее в сторону компаний-производителей CPU, чем в сторону обычных пользователей. И с учетом того, что информации о работе функций авторазгона в интернете крайне мало, особенно на официальных сайтах (по очевидным уже причинам), приходится по крупицам собирать ее, смотря как работают различные процессоры в разных условиях.

А разгон-то ненастоящий!

Современные процессоры от Intel (про AMD поговорим отдельно, ибо там все еще запутаннее) имеют множество ограничений — которые, сюрприз, могут не выполняться, если производитель материнской платы отключит их по умолчанию в BIOS. Первое и самое важное ограничение — по максимальной температуре, порядка 100-105 градусов для различных дестопных процессоров. При приближении к ней CPU начнет троттлить, иными словами — серьезно снижать частоту, дабы удерживать температуру в допустимых рамках. Если же даже на минимальной рабочей частоте в 800 МГц процессору не удается справиться с перегревом, он или аварийно отключается (в этот момент зависает картинка на мониторе), или же плата перезагружается.

Казалось бы — отличное ограничение, идеально работающее и не позволяющее процессору раньше времени попасть в кремниевую вальгаллу. На деле все несколько сложнее. Во-первых, датчики температур внутри кристалла CPU есть не везде, и если максимальный фиксируемый нагрев, например, 80 градусов, то в процессоре вполне может быть место, которое греется до 85. Во-вторых, кристалл сам по себе греется неравномерно: самые горячие места, разумеется, это ядра. А вот интегрированная графика, различные контроллеры и кэш могут греться слабее на десяток-другой градусов — особенно если ядра греются под сотню градусов. Конечно, кремнию такие перепады температур в рамках одного кристалла далеко не полезны.