М-1 (электронно-вычислительная машина) — Википедия

М-1 — первая советская электронно-вычислительная машина. Разработана в 1950—1951 гг. под руководством Исаака Семёновича Брука (член-корреспондента АН СССР с 1939 года).

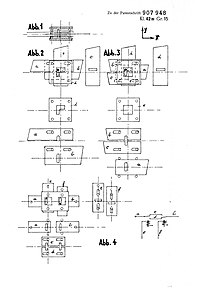

Авторское свидетельствоРазработке цифровых машин предшествовали работы И. Брука над аналоговыми устройствами — механическими интеграторами-анализаторами. В 1947 году уже было известно о создании в США ЭВМ ЭНИАК, и идея создания цифровых ЭВМ «витала в воздухе». В мае 1948 году к работе Брука присоединился Башир Рамеев, попавший к нему по рекомендации академика А. И. Берга. Спустя три месяца Бруком и Рамеевым был создан документ — проект автоматической цифровой вычислительной машины. Патентным бюро госкомитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировано изобретение Б. И. Рамеевым и И. С. Бруком цифровой электронной вычислительной машины (свидетельство номер 10475 с приоритетом 4 декабря 1948 года[1]).

В начале 1949 года работа Рамеева была прервана его призывом в армию. Вернуть его в Москву удалось лишь спустя несколько месяцев. По возвращении Рамеев принял должность заведующего лабораторией СКБ-245 Министерства машиностроения и приборостроения СССР, созданной с целью разработки цифровых вычислительных машин. В дальнейшем, в СКБ-245 была спроектирована и разработана ЭВМ «Стрела».

22 апреля 1950 года вышло постановление Президиума АН СССР о начале разработки машины М-1, что позволило сформировать команду разработчиков. В неё вошли Николай Яковлевич Матюхин (выполнял функции главного инженера), Михаил Александрович Карцев, Тамара Миновна Александриди, Александр Борисович Залкинд, Игорь Александрович Коколевский, Лев Михайлович Журкин, Юрий Васильевич Рогачёв, Рене Павлович Шидловский, Владалекс Владимирович Белынский.

Сборка и наладка машины проходила в лаборатории электросистем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР.

Монтаж машины был начат в октябре 1950 года. В первой половине 1951 года работы шли по автономной настройке устройств, их электрической и функциональной стыковке и отладке машины в целом. М-1 в неавтоматическом режиме выполняла все арифметические операции к августу 1951 года[2]. По другим данным первые биты информации М-1 обработала 15 декабря 1950 года, а киевская МЭСМ-1 — 25 декабря 1950 года[3]. Первую половину 1951 года шли работы по автономной отладке устройств. Летом 1951 года М-1 уже могла выполнять основные арифметические операции. Комплексная отладка машины была завершена к концу года. В январе 1952 года началась опытная эксплуатация. Первые задачи, решаемые на М-1, ставились С. Л. Соболевым, заместителем И. В. Курчатова по научной работе. В то время М-1 и МЭСМ были единственными работающими в Советском Союзе ЭВМ. М-1 была изготовлена в единственном экземпляре.

- Система счисления: двоичная, 25 разрядов в машинном слове.

- Быстродействие: 15—20 операций в секунду над 25-разрядными словами.

- Память: 256 слов на магнитном барабане («медленная» память), 256 слов на электростатических трубках («быстрая» память).

- Система команд: двухадресная.

- Элементная база: 730 электровакуумных ламп; немецкие купроксные выпрямители, полученные по репарациям.

- Потребляемая мощность: 8 кВт.

- Занимаемая площадь: 4 м².

М-2[править | править код]

В апреле 1952 года в той же лаборатории были начата работы по проектированию машины M-2, под руководством М. А. Карцева. Уже в конце 1952 года новая машина была смонтирована и проходила отладку. В январе 1953 года М-2 уже работала. На то время в СССР помимо М-2 работали только МЭСМ, БЭСМ-1 и «Стрела».

Целью проекта было создание универсальной ЭВМ для решения широкого круга научно-технических задач. Особое внимание обращено на минимизацию количества электронных ламп с результирующим повышением надежности, уменьшением габаритов и потребляемой мощности.

Производительность машины — около 2000 операций в секунду, элементная база — полупроводниковые диоды и 1676 электровакуумных ламп. ОЗУ состояло из основного электростатического, на 512 слов с временем доступа 25 мкс, и дополнительного того же объёма на магнитном барабане. Имелось внешнее запоминающее устройство на магнитной ленте. ЭВМ занимала 22 м² и потребляла 29 кВт. Особенностью машины являлась возможность работы как с плавающей, так и с фиксированной запятой. Машина работала в двоичной системе счисления и имела трехадресную структуру команд. В серию М-2 запущена так и не была. Единственный экземпляр эксплуатировался около 15 лет.

М-3[править | править код]

Документация на М-3 раздавалась для изготовления своими силами. Ереванским институтом математических машин, на основе документации на М-3, были построены ЭВМ «Арагац» и «Раздан». Кроме того, комплекты документации получили: академик В. А. Трапезников для Института проблем управления (ИПУ) АН СССР, группа кибернетических исследований Венгерской АН в Будапеште (ЭВМ смонтирована в 1958 году), в 1957 году документация передана в Китай (ЭВМ была собрана на Пекинском телефонном заводе, при помощи Г. П. Лопато).

С сентября 1959 года М-3 выпускалась серийно на Минском заводе вычислительных машин им. Орджоникидзе. В машине использовалось 774 электровакуумных лампы, потребляемая мощность — 10 кВт, площадь — 3 м². Первая модификация располагала памятью на магнитном барабане и быстродействием в 30 операций в секунду (выпущено 16 машин). Затем, в 1960 году, использовалась память на ферритовых сердечниках ёмкостью 1024 31-разрядных слов, быстродействие увеличилось до 1000 оп/сек (до конца 1960 года выпущено 10 машин). С августа 1960 года завод перешёл на выпуск ЭВМ собственной разработки — «Минск-1».

Наиболее важной особенностью машины является то, что в ней (впервые в отечественной вычислительной технике) был применен асинхронный принцип работы центрального устройства управления. Серьёзный недостаток машины — отсутствие внешней памяти. В результате все данные, необходимые для вычислений, могут вводиться только в оперативное запоминающее устройство.

- Отчет по работе «Автоматическая цифровая вычислительная машина М1». М., АН СССР. Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского. Лаборатория электросистем, 1951. [1]

- Карцев М. А., Александриди Т. М., Князев В. Д. и др. Быстродействующая вычислительная машина М-2. Под ред. И. С. Брука. М., Гостехтеоретиздат, 1957.

- Белынский В. В., Долкарт В. М., Каган Б. М., Лопато Г. П., Матюхин Н. Я. Малогабаритная электронная вычислительная машина М-3. Серия «Передовой научно-технический и производственный опыт». Тема 40, № П-57-89. М., филиал ВИНИТИ, 1957.

- Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. — К.: фирма «КИТ», ПТОО «А. С. К.», 1995. — 384 с.

- Александриди Тамара Миновна. Автоматическая цифровая вычислительная машина М1 (рус.) — тезисы доклада на конференции SORUCOM-2006

- Наталья Дубова. Размер имеет значение (рус.) // Computerworld Россия. — 1999. — № 35 от 20/09/1999.

- под ред. И. С. Брука. Быстродействующая вычислительная машина М-2. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. — 111 с.

- Александр Нитусов. М-3: первый компьютер «сделай сам» (рус.) // PC Week/RE. — 2008.

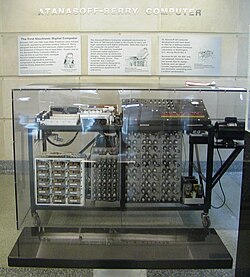

Компьютер Атанасова — Берри — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 августа 2015; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 августа 2015; проверки требуют 6 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Атанасов. У этого термина существуют и другие значения, см. Берри.

Схема ABC, показывающая его различные компоненты

Схема ABC, показывающая его различные компонентыКомпьютер Атанасова — Берри (Atanasoff-Berry Computer, ABC) — первое цифровое вычислительное устройство, а также первая вычислительная машина без движущихся частей. Задуманная в 1939 году, машина не была программируемой, она создавалась только в целях решения систем линейных уравнений. В 1942 году она была успешно собрана и протестирована. Устройство для хранения промежуточных результатов на основе бумажных конденсаторов, расположенных на вращающемся барабане, было довольно ненадёжным, но работало. Разработка была приостановлена из-за того, что Атанасов покинул Университет штата Айова, будучи призванным на военную службу в связи со вступлением США во Вторую мировую войну.

В ABC впервые появились некоторые элементы, близкие современным компьютерам, такие как двоичная арифметика и триггеры, но существенным различием была особая специализация машины и неспособность к изменяемости вычислений из-за отсутствия хранимой в памяти компьютерной программы.

Работа Джона Винсента Атанасова и Клиффорда Берри над вычислительной машиной долгое время не была широко известна, пока в 1960-х годах она не всплыла в ходе конфликта по поводу первого появления электронного компьютера. Первоначально было определено, что первым компьютером в современном смысле этого слова является ENIAC, однако в 1973 году Федеральный районный суд США постановил отозвать патент ENIAC и заключил, что ABC является первым «компьютером».

Z3 — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. BMW Z3. Воссозданный Z3 в Немецком музее г. МюнхенаZ3 — первая работоспособная полнофункциональная программно управляемая и свободно программируемая вычислительная машина[1], обладающая возможностью вычислений в двоичном коде с плавающей точкой и всеми свойствами современного компьютера. Создана немецким инженером Конрадом Цузе и представлена вниманию научной общественности 12 мая 1941 года. Сегодня многие считают его первым реально действовавшим программируемым компьютером, хотя главным отличием от первой машины Цузе Z1 (1938) была возможность вычисления квадратного корня.[2] Поскольку к моменту создания данного прототипа его инженер-конструктор уже состоял на военной службе Третьего рейха, изобретение с момента начала проектирования являлось имперской собственностью и в дальнейшем использовалась компанией Henschel-Werke AG, — подрядчиком научно-исследовательских заказов Люфтваффе и официальным местом трудоустройства изобретателя, — для расчёта вибрационных характеристик крыльев и оперения в проектируемых военных летательных аппаратах[3].

По словам Конрада Цузе, чем больше бомб падало на Германию, тем интенсивнее работали он и его подчинённые над создаваемой ими машиной

По словам Конрада Цузе, чем больше бомб падало на Германию, тем интенсивнее работали он и его подчинённые над создаваемой ими машинойZ3 была создана Цузе на основе его первых вычислителей Z1 и Z2. Изначально военным властям вообще не было никакого дела до разработок Цузе, когда его первый раз мобилизовали на службу в Вермахт в 1939 году, он сослался на нецелесообразность прохождения службы рядовым пехотинцем ввиду необходимости продолжать работу над вычислительной техникой для расчёта аэродинамических параметров самолётов с целью улучшения их боевых качеств, — офицер, ответственный за распределение новобранцев и освобождение от призыва негодных к строевой службе заявил, что такая техника не нужна, потому что «немецкие самолёты и так самые лучшие в мире, там нечего улучшать»[4], и распорядился отправить конструктора нести службу вместе с остальной массой призванных. После того, как Цузе через полгода мытарств (по другим данным — через год) удалось вернуться на прежнее место работы, у него по прежнему не было курирующих лиц от государственных структур, поэтому в 1941 г. его повторно мобилизовали рядовым в сухопутные войска и уже отправили на Восточный фронт, только своевременное вмешательство руководства компании «Хеншель», которое задействовало своё влияние и связи, чтобы вернуть конструктора обратно в Рейх, спасло его и его труды для будущих поколений. К тому времени уже полным ходом шла Вторая мировая война и конструктор представил на рассмотрение Верховного главнокомандования Вермахта доклад о большом потенциале созданной им машины для применения её в военных целях, — по мнению учёного, перед немецкими военачальниками открывался широчайший диапазон потенциальных направлений применения перспективной вычислительной техники, но немецкий генералитет и маршалитет, воспитанный в традициях прусского офицерства, которому с большим трудом дался переход от кавалерии к танкам и бронемашинам, был слишком далёк от обсуждаемой в докладе тематики работ, а имперские органы управления военно-промышленным комплексом и должностные лица, ответственные за распределение бюджетных средств и ресурсов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, были ориентированы на сравнительно непродолжительные (в пределах до полугода, так как долговременные научные разработки были запрещены по личному указанию А. Гитлера)[5], гарантирующие осязаемый результат и, самое главное, понятные им проекты, не заинтересовались предложением конструктора[6].

Даже на завершающем этапе развития военно-прикладной науки и техники Третьего рейха её функционеры не были готовы оценить значение проделанной конструктором работы и созданного им творения[7]. Этим обстоятельством и был обусловлен тот факт, что от конструктора с его изобретением фактически «отмахнулись», определив в помощь военным авиаторам для решения второстепенных технических задач. Так или иначе, на этот раз в руководстве «Хеншель» решили подстраховаться и, чтобы конструктора не мобилизовали в третий раз, получили официальный государственный заказ на предложенный Цузе вычислитель. Тактико-техническое задание предусматривало разработку вычислительного устройства для расчёта вибрационных характеристик различных узлов и агрегатов проектируемых «Хеншель» военных самолётов и самолёт-снарядов[8]. В процессе работы конструктору несколько раз приходилось менять рабочее место, последнее находилось в импровизированном бомбоубежище, переоборудованном из обычного подвального помещения. Тем временем Z1, Z2 и Z3 были утрачены, — машины сгорели вместе с проектной документацией при пожарах в результате ряда авиабомбардировок. Несмотря на то, что Цузе был абсолютно аполитичен в годы нахождения нацистов у власти, в послевоенное время, когда среди немцев стало модным создавать себе реноме «борцов с режимом», противников гитлеризма, тайно сочувствовавших антигитлеровской коалиции и т. п. (причём, наибольшее рвение в этом деле проявляли вчерашние ярые фашисты), Цузе откровенно заявлял не один раз, что побудительным мотивом его научной деятельности было укрепить военную мощь Рейха, чтобы тот смог дать равновесный ответ на такие явления, как бомбардировка Дрездена англо-американской авиацией, которые, по мнению учёного, были абсолютно бессмысленными с точки зрения их военной эффективности и в результате которых пострадало, главным образом, гражданское население, — по словам учёного, чем больше падало бомб, тем настойчивее и интенсивнее работали он и его подчинённые[9].

Успех создания Z3 определила его реализация в виде простой двоичной системы. Идея была не новой. Сама двоичная система счисления была придумана почти тремя столетиями ранее Готфридом Лейбницем. В середине XIX века Джордж Буль взял её за основу для создания алгебры логики, а в 1937 году сотрудник Массачусетского технологического института Клод Шеннон в оригинальной работе, посвящённой исследованию цифровых цепей, разработал способ реализации двоичных схем, собираемых из электронных реле. Конрад Цузе объединил все эти вещи, создав на их основе первую программируемую вычислительную машину.

Через некоторое время в других странах также появились первые вычислительные машины. Это были компьютеры «Марк I», «Колосс» и «ЭНИАК». В то же время оригинальная машина Конрада Цузе занимала значительно меньше места и стоила гораздо меньше, чем созданный двумя годами позже американский компьютер «Марк I».

В 1960 году компанией Zuse KG была выполнена реконструкция Z3. В 1967 году эта модель была выставлена и привлекла большое внимание посетителей монреальской выставки, а в настоящее время она размещена в экспозиции «Немецкого музея» в Мюнхене (Германия)[1].

Машина представляла собой двоичный вычислитель с ограниченной программируемостью, выполненный на основе телефонных реле. На таких же реле было реализовано и устройство хранения данных. Их общее количество составляло около 2600 реле.

Порядок вычислений можно было выбрать заранее, однако условные переходы и циклы отсутствовали[1].

- Спецификация

- Арифметическое устройство: с плавающей точкой, 22 бита, +, −, ×, /, квадратный корень.

- Тактовая частота: 5,3 Гц.

- Средняя скорость вычисления: операция сложения — 0,8 секунды; умножения — 3 секунды.

- Хранение программ: внешний считыватель перфоленты.

- Память: 64 слова с длиной в 22 бита.

- Ввод: десятичные числа с плавающей запятой.

- Вывод: десятичные числа с плавающей запятой.

- Элементов: 2600 реле — 600 в арифметическом устройстве и 2000 в устройстве памяти. Мультиплексор для выбора адресов памяти.

- Потребление энергии: 4 кВт.

- Масса: 1000 кг.

- Себестоимость: 50 000 рейхсмарок.

Z3 и универсальная машина Тьюринга[править | править код]

Реализация циклов на Z3 была возможна, однако система команд не содержала инструкций условных переходов. Тем не менее, в 1998 году профессором Раулем Рохасом был показан способ воспроизвести на Z3 поведение универсальной машины Тьюринга[10][11]. Он предложил составлять программу на ленте так, чтобы она содержала все возможные пути выполнения с учётом обоих ветвей каждого из условных переходов. Такая программа вычислит все возможные ответы, после чего ненужные результаты будут отброшены. В своей статье Рохас заключил, что: «с абстрактной теоретической точки зрения вычислительная модель Z3 эквивалентна вычислительной модели современных компьютеров. С практической точки зрения и того, как Z3 программировался на самом деле, он не был эквивалентен современным компьютерам».

С прагматической точки зрения гораздо более важно то, что Z3 имел довольно практичный набор инструкций, удобных для типичных технических приложений 1940-х годов. Конрад Цузе прежде всего был гражданским инженером и начал создавать компьютеры для облегчения своей профессиональной деятельности. Именно поэтому его машины так похожи на выпускаемые сегодня компьютеры.

Z3 использовался для расчётов, связанных с конструированием самолётов (расчеты параметров стреловидных крыльев) и управляемых ракет немецким Исследовательским институтом аэродинамики (нем. Aerodynamische Versuchsanstalt).

Единственный образец компьютера вместе с другими ранними разработками Цузе был уничтожен во время налёта союзнической авиации в 1945 году.

В свою очередь, Z3 послужила основой создания более совершенного компьютера Z4. В 1942 году вместе с австрийским инженером-электриком Хельмутом Шрайером Цузе предложил создать на базе Z3 компьютер нового типа, заменив телефонные реле вакуумными электронными лампами, что должно было сильно повысить надёжность и быстродействие машины. Предполагалось, что новый компьютер можно будет использовать для криптографии и расшифровки закодированных сообщений.

- В отличие от первой непрограммируемой вычислительной машины Вильгельма Шиккарда, созданной в 1623 году, Z3 был программируемым компьютером.

- Первый проект программируемой вычислительной машины был создан в середине 1800-х годов Чарльзом Бэббиджем. В то время он не мог быть реализован, одной из причин чего была десятичность машины и гораздо более высокая сложность, чем у двоичного Z3. Хотя когда в 1991 году на основе оригинальных работ Бэббиджа была создана реконструкция его Разностной машины, она оказалась вполне работоспособной. Знакомая Бэббиджа Ада Лавлейс была первым теоретическим программистом, писавшим программы для несуществующей машины. Конрад Цузе стал первым программистом-практиком.

- Американский компьютер «ЭНИАК» был создан на 4 года позже Z3. Схема «Эниак» была основана на вакуумных электронных лампах, в то время как Z3 использовал электромеханические реле. Тем не менее «Эниак» был десятичной машиной, а Z3 — уже двоичной.[12] До 1948 года для перепрограммирования «ЭНИАК» фактически нужно было перекоммутировать заново, в то время как Z3 умел считывать программы с перфорированной ленты. В основе современных компьютеров лежат транзисторные схемы, а не релейные или ламповые переключатели, как на Z3 и «ЭНИАК», однако их базовая архитектура гораздо больше походит на архитектуру первого.

- Для хранения программ для Z3 использовался внешний носитель (перфорированная лента). «Манчестерское дитя» (англ. The Manchester Baby) 1948 года и EDSAC 1949 года были первыми компьютерами с внутренним хранением программ[уточнить], реализующими концепцию, часто приписываемую Джону фон Нейману и его коллегам, изложившим её в документе 1945 года. Патентная заявка Конрада Цузе, несмотря на то, что сам патент был отклонён, упоминала о похожей концепции почти на 10 лет раньше, в 1936 году.

- ↑ 1 2 3 The Z3 Архивировано 11 февраля 2006 года. — Описание компьютера Z3 на сайте Хорнста Цузе в Берлинском техническом университете (англ.)

- ↑ Raúl Rojas. Konrad Zuse’s Legacy: The Architecture of the Z1 and Z3

- ↑ Flynn, Roger R. Computer Sciences. (англ.) — N.Y.: Macmillan Reference USA, 2002. — Vol.2: Software and Hardware. — P.222 — 332 p. — ISBN 0-02-865568-0.

- ↑ Kurzweil, Ray. The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence. (англ.) — N.Y.: Penguin Books, 2000. — P.327 — 400 p. — ISBN 0-14-028202-5

- ↑ Знакомьтесь: компьютер = Understanding computers : Computer basics : Input/Output / Пер. с англ. К. Г. Батаева; Под ред. и с пред. В. М. Курочкина. — М.: Мир, 1989. — 240 с. — ISBN 5-030-01147-1.

- ↑ Youngman, Paul A. We are the Machine: The Computer, the Internet, and Information in Contemporary German Literature. (англ.) — Rochester, New York: Camden House, 2009. — P.XI — 171 p. — (Studies in German literature, linguistics, and culture ; 41) — ISBN 1-57113-392-5.

- ↑ Reis, Ricardo ; Jess, Jochen A. G. Design of Systems on a Chip: Introduction / Design of System on a Chip: Devices & Components. (англ.) — N.Y.: Kluwer Academic Publishers, 2007. — P.7 — 265 p. — (Solid Mechanics and Its Applications Series) — ISBN 1-4020-7928-1.

- ↑ Jones, Capers. The Technical and Social History of Software Engineering. (англ.) — Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013. — P.47 — 496 p. — ISBN 0-321-90342-0.

- ↑ Camenzind, Hans. Much Ado about Almost Nothing: Man’s Encounter with the Electron. (англ.) — BookLocker.com, 2007. — P.176-177 — 240 p. — ISBN 978-0-615-13995-1.

- ↑ Raúl Rojas. How to make Zuse’s Z3 a universal computer (англ.) // IEEE Annals of the History of Computing. — 1998. — Vol. 20, iss. 3. — P. 51–54. — DOI:10.1109/85.707574.

- ↑ Rojas, Raúl How to Make Zuse’s Z3 a Universal Computer (англ.).

- ↑ О. Вудз, Д. Вудз, Д. Фурлонг, С. Фурлонг, С. Е. Е. Роу и др. Язык компьютера = Understanding computers : Software : Computer Languages / Пер. с англ. С. Е. Морковина и В. М. Ходукина; Под ред. и с пред. В. М. Курочкина. — М.: Мир, 1989. — 240 с. — ISBN 5-030-01148-X.

Первая электронная вычислительная машина с двоичной системой счисления. Забытый проект ABC

До 70 годов считалось, что первый электронный цифровой компьютер (ENIAC) был создан Джоном Мокли и Джоном П. Эккертом еще в далеких 40 годах. В 1973 году завершился судебный процесс между корпорацией Sperry Rand и компанией Honeywell за авторство изобретения электронной вычислительной машины. Корпорацией Sperry был приобретен патент на ENIAC и после этого компания взыскивала процент от других компаний, которые занимались разработкой ЭВМ. Honeywell платить не захотели, после чего корпорация Sperry подала на них в суд, но не тут то было: им был предьявлен встречный иск. Обвинялась Sperry в том, что использовала недействительный патент и этим самым нарушала антитрестовский закон. Представители компании Honeywell привели как довод созданную до ENIAC конструкцию ЭВМ Атанасова. Атанасов был разыскан, что самое интересное, он не был хорошо знаком с устройством ENIAC. Конструктивные особенности его компьютера ABC были использованы в ЭВМ ENIAC. Джон В. Атанасов — ученый из Айовы, еще в 30 годах создал первую электронную вычислительную машину, которая работала на основе двоичной системы счисления.

4 октября 1903 года Джон Винсент Атанасов родился в нескольких милях к западу от Гамильтона, штат Нью-Йорк, на ферме, принадлежавшей его деду, в семье эмигрантов из Болгарии. Он был первым ребенком в семье Джона (Ивана) Атанасова (1876-1956) и Ив Лаусен Парди (1881-1983). Его отец был инженером, а мать — учительницей математики в школе. В семье было девять детей (один из них умер): Джон, Этелин, Маргарет, Теодор, Авис, Раймонд, Мельва и Ирвинг.

Джон писал о своих родителях:

«Мой отец родился 6 января в 1876 году, наш народ как раз готовился к восстанию против турок (апрельское антиосманское восстание в Болгарии, произошло 18 апреля — 23 мая 1876 года и было жестоко подавлено турками, оно считается кульминацией болгарского национально освободительного движения против османского гнета, в ходе восстания погибло от 25 до 50 тысяч болгар). Людям, проживавшим в нашем поселке было предложено покинуть свои дома вместе с семьями, после чего дома были сожжены. Моя бабушка бежала с ребенком (моим отцом) на руках за дедушкой… прозвучал выстрел… один из турецких солдат выстрелил моему дедушке прямо в грудь, он упал замертво, рикошетом пуля задела моего отца и на всю жизнь оставила шрам, как ужасное напоминание о тех событиях. Бабушка вышла второй раз замуж. В 15 лет мой отец прибыл в США, в 15 лет он остался сиротой. Здесь он закончил Университет Колгейт (американский гуманитарный колледж в г. Хамильтоне, округ Мэдисон штата Нью-Йорк). Позже женился на моей матери-американке, дед по линии матери принимал участие в гражданской войне между Севером и Югом».

с матерью

Происшествие, случившееся в то время, является задокументированным фактом в истории болгарского народа (так называемая Резня в Бояджик). 11 мая 1876 года турецкая армия напала и разграбила деревню Бояджик, убив почти две сотни невооруженных людей, в основном женщин и детей. Только лишь чудо уберегло отца Атанасова от верной гибели.

«… сотни, тысячи болгар всех возрастов и обоего пола погибли при самых страшных обстоятельствах; подробности совершенных жестокостей ужасны; в Перуштице, Батаке, Ветрене вырезано все население. Недавно деревня Бояджик около Ямбола испытала ту же судьбу. Женщин и девушек насиловали, убивали и уводили в рабство, убивали детей, убивали крестьян, убегающих при приближении войска, убивали и тех, кто оставался при них, убивали тех, кто прятался, и тех, что сдавали оружие, — за то, что оно у них было; и тех, у которых его не было, — за то, что они его не сдавали; стреляли из вагонов по служащим на линии железной дороги… вооруженные банды бродят по стране, отнимая у крестьян все, что можно отнять, и регулярные войска появляются при малейшем сопротивлении, чтобы предать все огню и меч».

Иван Атанасов прибыл в США со своим дядей в 1889 году, имя Иван было изменено иммиграционной службой на — Джон. После окончания колгейтского университета в 1890 году родители Атанасова поженились и переехали в Нью-Джерси, где отец получил работу инженера. Отец продолжил свою учебу в вечернее и ночное время, посещал курсы, увлекался электротехникой и электроникой. После рождения Джона семья переехала во Флориду, где отец получил работу в новом городке Brewster инженером на электростанции, на данный момент это город-призрак.

городок Brewster

Джон закончил здесь начальную школу, уже в то время его интересовало все, что было связано с электричеством) В 9 лет он обнаружил неисправность в электропроводке на заднем крыльце дома и смог починить ее. К слову, его отец был первым в округе, кто провел электрическую проводку в своем доме. Джон был развит не по годам, рано научился читать и любил все, что мог узнать из книг. Учился он хорошо, был прилежным учеником, интересовался спортом, особенно был увлечен бейсболом. Но увлечение бейсболом растаяло как туман, после того как отец подарил ему логарифмическая линейку, считается, что до появления карманных калькуляторов этот инструмент был просто незаменим для инженеров при расчетах.

«Эта логарифмическая линейка была моей самой любимой игрушкой, бейсбол был почти забыт, когда я приступил к серьезному изучению логарифмов». В 10 лет он изучал физику и химию, занимался математикой, как-то его мать дала ему книгу, в которой шла речь о вычислениях в других системах счисления, отличных о десятичной.

Еще во время учебы в школе, Атанасов освоил дифференциальное исчисление, а отец взял его как-то на завод и показал работу генератора. Это все определило его дальнейший выбор. Когда мальчику нужно было переходить в старшие классы, семья переехала на ферму в Old Chicora, Флорида. За два года в возрасте 15 лет Атанасов окончил Mulberry High School с отличием по математическим дисциплинам. Он решил, что быть физиком-теоретиком его призвание. Но ему пришлось год проработать в фосфатных шахтах, чтобы заработать денег. В 1921 году Джон поступил в университет во Флориде на электротехнический факультет.

Много времени Атанасов проводил в механических и литейных мастерских университета. Он закончил университет в 1925 году со степенью бакалавра с наилучшими баллами и получил стипендию на обучение в магистратуре по математике и физике от штата Айова. Ему предлагали обучение многие высшие заведения, такие как Гарвард, но он решил все же продолжить обучение в Эймсе.

Летом 1925 года Джон закончил обучение в Айове и получил диплом инженера — электрика, тут же занимался преподавательской деятельностью и вел два математических класса. В 1926 году Джон женился на молодой голубоглазой брюнетке Луре Микс из Оклахомы. Через год у них родилась дочь Эльзи и семья переехала в Висконсин, где Атанасов (май 1930 год) защитил свою докторскую диссертацию. Двое других детей, двойнята Джоан и Джон, родились через год.

В марте 1929 года он стал аспирантом Университета в штате Висконсин и продолжил свою учебу в области теоретической физики. Работая над своей докторской диссертацией, Атанасову приходилось делать много вычислений, его тема была о гелии поляризующемся в электрическом поле, он часами проводил расчеты с помощью калькулятора Монро, одним из самых современных вычислительных устройств того времени. В то время аналоговые методы решения с помощью дифференциального анализатора Ванневара-Буша не могли уже удовлетворять запросы из-за допускаемых неточностей, а устройств, которые реализовали бы цифровой подход, просто — напросто не существовало. И вот, в такие моменты Атанасов понимал, что пришло время разработать что-то, что сможет помочь делать расчеты намного быстрее, точнее, его не покидала мысль о автоматизации решения больших линейных алгебраических уравнений. Атанасов даже попытался модифицировать калькулятор фирмы IBM.

Поэтому после возвращении в Государственный колледж штата Айова, где он работал ассистентом профессора по математике и физике, он всерьез занялся разработкой и созданием быстродействующей вычислительной машины. Он проводил эксперименты с вакуумными трубками, радио, изучал электронику. Атанасов изучил многие доступные на то время вычислительные устройства, и пришел к выводу, что их можно разделить на два класса аналоговые устройства и вычислительные машины (но термин «цифровая вычислительная машина» начал использовался позже). В 1936 году Атанасов попытался создать небольшой аналоговый калькулятор. В Айове никто кроме Джона не занимался созданием новых вычислительных машин, здесь он спокойно обдумывал свои идеи, но с другой стороны и не было людей специалистов с которыми он мог бы обсудить на месте свои задумки, разобраться в возникших технических и теоретических проблемах. Такой себе одинокий изобретатель.

Джон Атанасов изначально думал создать аналоговое устройство, что-то похожее на его любимые логарифмические линейки, но очевидным стал тот факт, что длина таких линейных пленок для точного решения линейных алгебраических уравнений была бы сотни метров. Ограниченность аналоговых средств вычисления толкали ученого на создание чего-то «революционного». Как сохранить числа в машине — вот была первая задача, которую Атанасов попытался решить. Вот так возник термин «память» для описания данной функции в машине. Какие виды памяти только не перебрал Атанасов и механические штырьки, и электромагнитные реле, и электронные лампы. Так как электронные лампы на то время были дорогие, он решил использовать конденсаторы. Конденсаторы сами по себе небольшие и недорогие компоненты, которые могли на некоторое время сохранять электрический заряд, но вот о маленьких размерах машины и ее быстродействии с таким видом памяти можно было забыть.

Вторая задача, которую следовало решить он назвал «вычислительным механизмом». Для этого механизма Атанасов решил использовать электронные лампы, которые использовались бы в качестве двухпозиционных переключателей с функциями включить/выключить. На данном этапе и возникла дилемма, какую систему исчисления использовать в машине (даже система исчисления с основанием на сто показалась ученому многообещающей). В конце-концов была выбрана двоичная система счисления.

Еще была у Атанасова одна страсть — автомобили. Он старался каждый год покупать новый (вот не известно продавал ли предыдущие). Одним из зимних вечеров 1937 года в придорожной таверне, куда заехал Атанасов на новом форде c мощным двигателем V8, его посетила идея и то, по каким принципам должен быть создан новый вычислительный аппарат. Суть этих принципов была сформулирована им позже, а именно она состояла в том, что для работы компьютера будет использоваться электричество, и основана она будет не на привычной десятичной системе счисления, а на двоичной.

«… однажды зимним вечером 1937 года я почувствовал, что совершенно измучен невозможностью найти решение проблем, связанных с конструкцией машины. Я сел в автомобиль, разогнался и ехал так долгое время, пока не стал контролировать свои эмоции. Это было моей привычкой — у меня получалось восстанавливать контроль над собой, после того как проедусь по дороге, сосредоточившись на управлении автомобилем. Но в ту ночь я был слишком измучен и продолжал мчаться, пока не пересек реку Миссисипи и не оказался в штате Иллинойс, в 300 километрах от того места, где сел в машину…(зашел в таверну и заказал выпивку) я почувствовал, что уже не так нервничаю, и мои мысли снова обратились к вычислительным машинам. Я не знаю, почему моя голова тогда заработала и почему она не работала раньше, но там было симпатично, прохладно и тихо».

Принципы работы будущей вычислительной машины Атанасов набросал на салфетке, он думал о том, какой будет конструкция регенеративной памяти, назвал ее «дискретной», он придумал поместить конденсаторы на вращающиеся цилиндрические барабаны (из под банок сока), каждую секунду они бы вступали в контакт со щетками (в виде кабелей) и заряжались бы. Память, состоящая из конденсаторов, «встряхивалась» бы щетками при повороте вращающихся цилиндров, а при необходимости снимались бы старые данные и вводились новые. Придуманная логическая электронная схема позволяла считывать числа с двух разных цилиндров с конденсаторами.

Началась работа над создание прототипа. Нужен был помощник, так в 1939 году произошло знакомство Атанасова с Берри, который на тот момент был выпускником электротехнического отделения, хорошо разбирался в электронике.

Работа над ABC (Atanasoff— Berry Computer) длилась три года, а первый прототип был продемонстрирован еще в 1939 году и его целью было решение системы линейных уравнений, система могла работать с 29 переменными, она обрабатывала два уравнения и убирала одну из переменных, а получившиеся уравнение выводила на двоичные перфокарты размеров 8Х11, после этого карты с более простой системой уравнений подавались обратно в машину, процесс начинался заново. Все это сокращало бы такие расчеты с 29 переменными. На калькуляторе это заняло бы 10 недель, а на вычислительной машине всего 7! дней. Но все равно это был бы очень длительный процесс.

В ABC использовалась двоичная арифметика. Длина слова составляла 50 бит. Перфокарты с промежуточными результатами содержали тридцать 50-разрядных двоичных чисел. В машине было два запоминающихся устройства, которые состояли из вращающихся барабанов, к которым были прикреплены небольшие конденсаторы, подключенные к латунному контакту на поверхности барабана.

5/6 периферийной поверхности барабана было занято латунными контактами, а 1/6 оставалась пустой, что предоставляло время для выполнения других операций. Скорость прохождения контактов мимо считывающей щетки составляла 60 в секунду.

По словам Берри:

«… полярность заряда на конденсаторе указывала “единицу” или “ноль”, и каждый конденсатор сразу же после считывания перезаряжался, чтобы заряд никогда не оставался на нем более одной секунды. Все слова обрабатывались параллельно, но внутри каждого слова цифры обрабатывались последовательно. Интересно отметить, что прежде чем проектировать память на конденсаторах, мы серьезно рассматривали идею использования магнитных барабанов, но отказались от нее из-за низкого уровня сигналов. Имелось 30 идентичных арифметических устройств, которые по существу были двоичными сумматорами. Каждое состояло из серии электровакуумных ламп с прямой связью (семь сдвоенных триодов), соединенных между собой таким образом, что они выполняли двоичное сложение. Каждое устройство имело три входа (два — для складываемых или вычитаемых чисел и один — для переноса с предыдущего места) и два выхода (один — для результата на том месте, а другой — для переноса на другое место)».

Преобразование десятичных чисел в двоичные осуществлялось с помощью вращающегося барабана, на котором находились контакты, представляющие двоичные эквиваленты 1,2 — 9,10,20 — 9х14. На выходе тот же аппарат в обратном порядке преобразовывал и выдавал на механический счетчик десятичный результат.

Атанасов напечатал на 35 страницах описание такой машины в надежде получить финансирование данного проекта. Сумма расходов составила чуть больше 5 тысяч долларов, но финансирование он позже получил от частного фонда. Адвокат, который был нанят Айовским университетом, по каким-то причинам не подал заявку на патент.

В 1940 году Атанасов и Берри пригласили Мокли (физик из колледжа Урсинуса) в Айову «на помощь», после того как Атанасов прослушал его лекцию о «возможности использования аналоговых компьютеров для решения проблем метеорологии» в Пенсильвании. В 1941 году Мокли посетил дом Атанасова и они втроем 5 дней общались на тему цифровой вычислительной машины ABC, но материалы Атанасов попросил оставить все же в секрете. Так состоялась эта судьбоносная встреча Атанасова и Мокли.

Мокли

Мокли прибыл вечером в пятницу 13 июня из Вашингтона. Атанасов был готов показать свою частично собранную машину, не смотря на предупреждения жены о том, что Мокли ей показался не совсем честным человеком, а ABC не была еще запатентована. Мокли впечатлили пару вещей — идея использования конденсаторов в блоке памяти и метод пополнять их заряд раз в секунду, поместив их на вращающийся цилиндр.

Вот, что вспоминал Мокли о этой встрече и увиденной машине Атанасова — Берри:

«Я думал, что его машина гораздо хитроумнее, но так как она оказалась частично механической, в том числе в ней использовались вращающиеся коммутирующие переключатели, она никоим образом не была похожа на то, что я имел ввиду. Я больше не интересовался подробностями. Полумеханический характер машины Атанасова вызвал у меня довольно сильное разочарование. У него не было в планах ничего, что могло бы сделать машину более универсальной и позволило бы ей решать какие-либо другие задачи, кроме решения системы линейных уравнений».

«Поэтому, когда началось судебное разбирательство за первенство среди электронных вычислительных машин, в своих свидетельствах Мокли сказал, что данный визит для него значил не больше, чем посещение выставки, на которой он просто почерпнул кое-какие идеи». Главным отличием Мокли от Атанасова было его желание и умение работать в коллективе. В результате Мокли и его талантливая команда вошли в историю как изобретатели первого электронного компьютера. Да и потом, как утверждал Мокли это были его идеи, которые были дополнены идеями, опытом других талантливых ученых, во время беседы с ними, при посещении разных выставок. После посещения Атанасова, Мокли был приглашен пройти курс электроники в университете Пенсильвании. Все это сподвигло его на создание компьютера и уже к осени 1941 года Мокли доделал свою версию компьютера. Здесь уже начинается история ENIAK. Первым полностью электронный цифровой компьютер, который собирали при строгой секретности для военных целей в университете Пенсильвании.

Вернемся к Атанасову и его машине.

И так уже через три года к 1942 году машина была почти готова. Размер такой вычислительной машины был с письменный стол и насчитывала такая машина 300 электронных ламп. Проблемой был механизм для прожигания отверстий в перфокартах с помощью искры (он срабатывал через раз).

Пришел 1942 год, военные годы заставили отложить работу Атанасова над проектом ABC. Он был призван на службу на флот и был назначен главой Отдела акустики при Военно-морской Артиллерийской лаборатории (NOL) в Вашингтоне, штат Колумбия. Его зарплата составила 10 тысяч долларов и работал он тут над проблемой акустических мин, участвовал в испытании атомной бомбы на атолле Бикини. В это время вычислительная машина Атанасова пылилась в подвале в университете Айовы, была разобрана каким-то аспирантом, так как занимала много места. О ней было позабыто. Ни Атанасов, ни Берри не были уведомлены о том, что их детище было разобрано и только лишь третья его часть сохранилась.

В 1949 году Атанасов развелся со своей первой женой. Лура переехала с детьми в Денвер. В том же году Джон женился во второй раз на Алисе Гросби.

Даже если бы о АВС вспомнили, у данной машины были ограничения: процесс замедлялся за счет механически поворачивающихся ячеек памяти да и система прожигания отверстий в перфокарте тормозила работу такого компьютера. Для того, чтобы ускорить быстродействие такой вычислительной машины нужно было сделать ее полностью электронной и программируемой.

В 1945 году Артиллерийское ведомство обратилось к Джону Атанасову с запросом помочь в конструировании компьютера для Военно-морской Артиллерийской лаборатории. Атанасов отказался от проекта, аргументируя это тем, что он не сможет одновременно работать над компьютерным проектом и заканчивать работу в Отделе акустики NOL.

После окончания войны Атанасов вернулся к компьютерам. Он сожалел о том, что закинул работу над созданием компьютера, так как его работа была поистине революционной. До 1949 года он был главой отдела акустики NOL. В 1950-1951 году он был директором программы взрывов при NOL.

В 1952 году Джон Атанасов открыл фирму «Артиллерийская инженерная корпорация» в городе Фредерик, штат Мериленд, позже Атанасов работал консультантом по автоматизации в упаковочной фирме.

В один прекрасный день в 1954 году к Атанасову пришел адвокат фирмы IBM, с предложение доказать то, что именно он — Атанасов был первым, кто создал электронный компьютер, а проект ENIAC просто напросто был заимствован у проекта ABC. Атанасов решил побороться за первенство своего проекта.

«… Атанасов все более убеждался, что ENIAC была заимствована от его ABC и что стоит продолжать это дело. Более того, ему придавало силы признание его заслуг в других странах, в частности на родине его предков — Болгарии, которая в 1970 году наградила его орденом Кирилла и Мефодия I степени».

Приговор судьи звучал так:

«Эккерт и Мокли, — читал судья Ларсон, — не сами изобрели этот автоматический электронный цифровой компьютер, но вместо того позаимствовали эту идею у доктора Джона В. Атанасова, а поэтому патент ENIAC является недействительным».

Остаток жизни Джон Винсент Атанасов (после сердечного удара в 1975 году) провел на своей ферме около Монровил, штат Мериленд. Он умер 15 июня в 1995 году в возрасте 92 лет.

Хоть машина Атанасова и не была ни универсальной, ни программируемой, ни полностью электронной, ученый заслуживает считаться первопроходцем, тем, кто придумал первый частично электронный цифровой компьютер.

Z1 (вычислительная машина) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

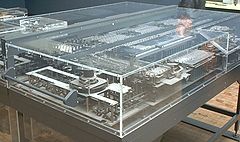

У этого термина существуют и другие значения, см. Z1. Модель вычислительной машины Z1 в Немецком техническом музее Берлина

Модель вычислительной машины Z1 в Немецком техническом музее БерлинаZ1 (рус. «цет-айнс») — вычислительное устройство, созданное в 1938 году, стало первой ограниченно программируемой вычислительной машиной немецкого инженера Конрада Цузе. Это двоичная вычислительная машина с вводом данных с помощью клавиатуры, в десятичной системе исчисления в виде чисел с плавающей запятой. Главным отличием от более известной вычислительной машины Z3 (1941 год) было отсутствие вычисления квадратного корня.[1]

Перейдя в 1936 году на работу с полной ставки на полставки, оставаясь в должности инженера-прочниста на авиационной фабрике Хейнкеля, на которой он работал с 1935 г., Цузе в течение двух лет на собственные средства и деньги, занятые у друзей, выполнял разработку и сборку спроектированного им устройства[2]. Законченная машина размещалась на нескольких сдвинутых вместе столах в гостиной родительского дома и занимала около 4 м² её площади.[3] Вес устройства достигал 500 кг.[4]

Z1 был двоичным механическим вычислителем с электрическим приводом и ограниченной возможностью программирования. Вводились и выводились данные в десятичной системе, в виде чисел с плавающей запятой. Ввод команд и данных осуществлялся при помощи клавиатуры, сделанной на основе пишущей машинки, а вывод — с помощью маленькой панели на лампочках. Память вычислителя организовывалась при помощи конденсатора, чередующего слои стекла и металлические пластины[источник не указан 460 дней]. Такая конструкция позволяла хранить шестьдесят четыре 22-битовых вещественных числа, каждое из которых состояло из 14-битовой мантиссы и 8 бит, отводившихся под знак и порядок. В том же 1936 году это уникальное решение было запатентовано Конрадом Цузе. Процессор имел два 22-битных регистра. Тактовая частота составляла 1 Гц, быстродействие — в среднем 1 умножение за 5 сек. Машина была снабжена устройством чтения перфокарт и приводилась в движение мотором от пылесоса мощностью в 1 киловатт.

Умножение и деление выполнялись при помощи той же процедуры повторных сложений и вычитаний, которую использовал ещё Блез Паскаль в конструкции своей суммирующей машины. Считываемые инструкции программы тут же исполнялись, не загружаясь в память.

Z1 работал ненадёжно из-за недостаточной точности исполнения составных частей. Для выполнения расчётов в практическом применении машина не использовалась. Тем не менее, Цузе был удовлетворён работой своего детища. Именно на основе Z1 им были в дальнейшем разработаны другие программируемые машины Z2, Z3, Z4 и т. д.

В ходе бомбардировок Берлина в годы Второй мировой войны оригинальная машина вместе со всей документацией была уничтожена. В 1987—1989 годах Цузе воссоздал Z1. Законченная модель насчитывала 30 тысяч компонентов, стоила 800 тысяч немецких марок и потребовала для своей сборки труда 4 энтузиастов (включая самого Цузе). Финансирование проекта обеспечивалось компанией Siemens AG (к тому времени владевшей активами созданного изобретателем предприятия его имени — коммандитного товарищества Zuse KG, поглощённого компанией «Сименс» в 1967 г.) наряду с пятью другими компаниями.

- ↑ RAÚL ROJAS. Konrad Zuse’s Legacy: The Architecture of the Z1 and Z3

- ↑ Atherton, W. A. Pioneers. Konrad Zuse: Inventor of the first successful computer. (англ.) // Electronics and Wireless World. — N.Y.: Reed Business Publishing, July 1989. — Vol.95 — No.1641 — P.732 — ISSN 0266-3244.

- ↑ Знакомьтесь: компьютер / Под ред. В. М. Курочкина

- ↑ Описание Z1 Архивировано 13 октября 2009 года. (англ.) на сайте Хорнста Цузе в Техническом университете Берлина

- Знакомьтесь: компьютер = Understanding computers : Computer basics : Input/Output / Пер. с англ. К. Г. Батаева; Под ред. и с пред. В. М. Курочкина. — М.: Мир, 1989. — 240 с. — ISBN 5-03-001147-1.

Кто создал первую ЭВМ и в каком году это произошло?

В 1673 году ученый из Германии Готфрид Лейбниц соорудил счетную машину, которая могла выполнять сразу все четыре арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление. Она впоследствии и стала прототипом арифмометра.

содержание статьи

История разработки с 19 по 20 век

В 19 веке продолжали совершенствовать работу арифмометра. В результате дополнительных разработок была повышена точность и надежность проводимых вычислений.

В России первую счетную машину разработал П. Чебышев в 1878 году. На этом устройстве можно было вычитать и складывать сразу многозначные числа.

Механик из Петербурга Однер добавил в арифмометр зубчатку, которая имела переменное число зубьев. В результате такая конструкция обеспечивала быстрое и четкое выполнение арифметических операций. Это и послужило толчком для дальнейшего повсеместного распространения арифмометров, которые выпускались еще на протяжении ста лет.

Лишь в 30-е годы 20 века спроектировали совершенную модель арифмометра – «Феликс».

В 19 веке математик английского происхождения Чарльз Беббидж разработал главные положения, которые должны были лечь в основу конструкции вычислительной машины:

- арифметическое устройство;

- память;

- устройство ввода-вывода;

- устройство управления.

Но он не смог реализовать задуманное, поскольку машиностроение на тот момент находилось на низком уровне. Однако его дочь, Ада Лавлейс, создала вычислительные программы для данного аппарата. Ее по праву считают первой программисткой в мире.

Современная история ЭВМ

В 40-х годах 20 века была создана программируемая счетная машина на основе электромеханического реле. Но она не получила широкого распространения, потому что начались разработки ЭВМ на основе радиолампы.

Официально годом создания первой ЭВМ считается 1946 год, когда американскими учеными была разработана первая машина «Эниак». Принципы построения ЭВМ сформулировал Джон фон Нейман, которого и считают создателем первой электронно-вычислительной машины.

Но отдельные исследователи приписывают создание первой ЭВМ немецкому изобретателю Конраду Цузе, который создал программируемую двоичную вычислительную машину «Z1». Создание такой машины было закончено в 1938 году.

Интересное по теме

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

« Предыдущая запись

« Предыдущая запись  Следующая запись »

Следующая запись »Кто изобрел компьютер

Здравствуйте, дорогие читатели! В современном мире человечеству уже трудно представить свою жизнь без компьютера. Ведь сам термин «компьютер» ассоциируется со значением «вычислитель».

В прошлом люди старались изобрести такое устройство, которое бы автоматически обрабатывала и вычисляла данные. Вообще конечно, на первый взгляд довольно трудно ответить, кто изобрел компьютер первым. Поэтому в сегодняшней статье предлагаю Вам просто окунуться в историю создания компьютеров.

Практически во всех учебниках, справочниках и энциклопедиях, когда речь заходит о создании электронных вычислительных машин, всегда говорится, что первая из них — ЭНИАК — была разработана в США в 1943 — 1945 годах по проекту Маучли и Эккерта. В 1950 году они получили патент на изобретение электронной вычислительной машины. Но все эти годы лишь узкому кругу специалистов было известно, что в 1939 — 1941 годах осуществлялась постройка электронного вычислительного устройства по проекту Д. В. Атанасова, и к началу 1942 года проект был близок к завершению.

Кто изобрел компьютер и кто участвовал в этой гонке?

Первая серийная ЭВМ была разработана американской корпорацией «Сперри Рэнд» в 1951 году. Эта фирма приобрела патентные права Маучли и Эккерта. Вслед за ней к серийному выпуску перешла и корпорация IBM, с которой «Сперри Рэнд» заключила соглашение, регулирующее, в частности, вопросы, связанные с патентными правами.

В последующие годы IBM и «Сперри Рэнд» были ведущими производителями ЭВМ в США и во всем мире. Однако наряду с ними ЭВМ стали изготовлять много других фирм, среди которых находилась и фирма «Ханиуэлл».

В 1967 году «Сперри Рэнд» предъявила иск на 200 миллионов долларов фирме «Ханиуэлл», обвиняя ее в нарушении патентного законодательства. В результате этого иска в 1973 году начался судебный процесс, продолжавшийся в течение 135 заседаний, в ходе которых были заслушаны показания большого числа экспертов, а в качестве свидетелей были привлечением Атанасова и Маучли.

Дело занимало 1250 страниц. На процессе была проделана огромная работа, которая не под силу ни одному коллективу, занимающемуся историей науки. Было поднято и проанализировано огромное число самых разнообразных документов, сопоставлены показания и мнения крупных специалистов, сравнены проекты первых ЭВМ и т.п. В результате всей этой работы Федеральный окружной суд в США 19 октября 1973 года объявил недействительным патент Маучли и Эккерта на автоматическую ЭЦВМ, мотивируя свое решение тем, что идея такой машины была заимствована из проекта Атанасова.

Вот наиболее интересные пункты из решения суда, который помог многим ответить на различные вопросы, в том числе кто изобрел компьютер первым из этих соперников? Ведь поистине считается, что «Эккерт и Маучли» не являются конструкторами электронной вычислительной машины, а они всего лишь извлекли сущность концепции из изобретения доктора Джона Винсента Атанасова.

В период с 1937 по 1942 года Атанасов, в то время профессор физики и математики в колледже штата Айова (город Эймс), разработал и построил ЭЦВМ.

Уже в декабре 1939 года Атанасов заключительно обосновал и показал на практике свои основные идеи, создав работающую настольную модель вычислительной машины. Эта настольная модель, построенная в сотрудничестве с аспирантом Клиффордом Берри, позволяла проверить различные компоненты машины в различных условиях работы.

В августе 1940 года в связи с дальнейшими работами Атанасов подготовил все необходимые документы, в которых были отражены все необходимые параметры и характеристики проектируемых деталей.

Поскольку Маучли проявил интерес к машине и ее принципам, Атанасов пригласил Маучли посетить Эймс для ознакомления с машиной.

В результате данного визита, дискуссий Маучли с Атанасовым, демонстрации машины, чтения рукописи Маучли пришел к изобретению ЭЦВМ, заявленному в патенте на ЭНИАК.

А кто же такой Атанасов вообще?

Его дед участвовал в освободительной борьбе болгарского народа против османского господства. Когда Атанасову исполнилось тринадцать лет, дядя перевез его в США. Впоследствии он стал инженером-электриком. В 1930 году он получил степень доктора философии по математике, затем стал доцентом, а позднее профессором математики и физики в колледже штата Айова, в котором и работал до 1942 года.

В 1933 году сам Атанасов начал исследовать проблемы автоматизации вычислений, необходимых для решения больших систем линейных алгебраических уравнений. Общая концепция построения машины сложилась у него осенью 1937 года при следующих обстоятельствах.

Однажды после бесплодных размышлений в течение дня он выбежал из своего кабинета, завел свой автомобиль и промчался триста километров со скоростью около сто километров в час. Он не ставил перед собой никакой цели, а просто мчался с большой скоростью, требующей концентрации внимания на управлении машиной, пытаясь таким образом отвлечься от мыслей о своих вычислениях. Остановив машину, он зашел в придорожную закусочную. И именно в этой закусочной, в столь необычной атмосфере, он ясно представил будущую ЭВМ. В следующие два-три дня он изложил на бумаге основные положения конструкции машины.

К этому времени получили довольно широкое распространение электромеханические машины (табуляторы). Атанасов решил, что для постройки машины необходимо использовать новые принципы. Так он пришел к идее применить двоичную систему счисления, которая впоследствии получила всеобщее признание при конструировании ЭВМ как наиболее экономичная и эффективная.

Исследовав различные возможности, Атанасов остановился на реализации двоичной системы счисления при помощи электронных ламп. Машина должна была содержать схемы управления, счета и памяти, при этом память требовала очень большого количества ламп. Поэтому Атанасов сконструировал память машины из электрических конденсаторов.

На постройку своей машины Атанасов получил всего 6460 долларов, часть из этих денег ушла на оплату работы аспиранта К. Берри, с которым он начал постройку машины. Для сравнения: на работы, связанные с созданием семейства машин IBM-360 в шестидесятые годы было израсходовано полмиллиарда, а в 1973 году только в США шесть ведущих фирм на научные исследования в области вычислительных машин затратили уже свыше миллиарда долларов.

Любопытно, что Атанасов в 1940 году пытался заинтересовать фирму IBM своим изобретением. Но в письме, полученном им, сообщалось, что IBM никогда не станет применять электронный цифровой компьютер в своем деле. В таком же духе реагировали и другие фирмы, куда обращался Атанасов.

В 1942 году работа над машиной была в основном закончена, но в это время США уже вступили в войну. Атанасов начал работать в акустическом отделении в военной лаборатории в Вашингтоне. Через несколько лет машина была разобрана, хотя в ней были построены все основные блоки.

Еще до переезда в Вашингтон Атанасов договорился с колледжем Айовы о том, что колледж сделает заявку и получит патент на спроектированную машину. Но колледж не выполнил договоренности и заявки не сделал. По этому поводу американская журналистка Д. Моленгофф пишет: «35 лет тому назад немногие могли предвидеть многочисленные применения этого «ящика с памятью». В колледже штата Айова считали, что подобная сложная машина никогда не будет пользоваться широким спросом, они предвидели возможность сбыта всего трех-четырех установок на все Соединенные Штаты и предсказывали жесткие ограничения их использованию». К работе над ЭВМ после переезда в Вашингтон Атанасов не возвращался. Берри Умер в 1963 году, а работа Атанасова до выхода на пенсию была связана с исследованиями военного назначения.

[adsense]

По структуре машина Атанасова и машина ЭНИАК имели очень мало сходства, за исключением общих принципов автоматизации вычислений электронными методами. Однако именно эти принципы фигурировали в патентной заявке Маучли и Эккерта. Верно также и то, что машина Атанасова натолкнула Маучли на идею постройки цифровой вычислительной машины. Однако не следует преувеличивать значение этого обстоятельства.

Норберт Винер в 1940 году обосновал научно важные принципы построения ЭВМ. «Эти мысли почти носились тогда в воздухе, — писал впоследствии Винер, — и я не хочу в данный момент заявлять какие-либо претензии на исключительный приоритет в их формулировке». Поэтому не следует чрезмерно противопоставлять Атанасова и Маучли, машину Атанасова и ЭНИАК.

На судебном процессе оба выдающихся конструктора давали показания без особой охоты, и, несмотря на то, что их точки зрения на изобретение ЭВМ не совпадали, они остались, по словам Атанасова, «добрыми друзьями». И Атанасов, и Маучли внесли крупный вклад в развитие математических машин.

Современные ЭВМ по основной идее конструкции радикально отличаются как от машины Атанасова, так и от ЭНИАКа Маучли и Эккерта. Их могущество опирается на принцип хранения программы в запоминающем устройстве машины, что, собственно» и обеспечивает автоматическое решение задачи. Этот принцип хранимой программы не предусматривался в проектах Атанасова и Маучли.

Вообще следует отметить, что еще это сказал Джон фон Нейман. Однако еще до того, как в США вошли в строй машины, построенные по его проектам, в Великобритании была введена в эксплуатацию первая машина такого типа, созданная по проекту М. В. Уилксом в 1949 году.

Первые программы для этой машины были написаны А. Тьюрингом, который в 1936 году доказал теоретическую возможность создания вычислительной машины для автоматического решения любых численных задач («машина Тьюринга»). Независимо от ученых, работавших в США и Великобритании, проект ЭВМ на 1500 электронных лампах был разработан в Германии инженером К. Цузе в 1937 — 1942 годах, однако он не был реализован из-за отсутствия ассигнований.

В 1970 году Болгарская Академия наук пригласила Атанасова посетить родину его предков. Решением Президиума Народного собрания Болгарии Атанасов был награжден за заслуги в развитии науки орденом Кирилла и Мефодия первой степени.

Итак, уважаемые читатели, завершая сегодняшнюю статью, я бы хотел сказать, что однозначного и правильного ответа на сегодняшний вопрос: «Кто изобрел компьютер?» должный список «отцов-основателей» нынешней электронно-вычислительной техники, изобретателей ЭВМ отнюдь не ограничивается одной-двумя фамилиями. Однако первое место в этом ряду принадлежит именно Джону Винсенту Атанасову.

Вот и все, о чем я хотел Вас сегодня проповедать в этой статье. Всем до встречи в статье => Как открыть файл djvu на компьютере?

Уважаемые пользователи, если у вас после прочтения этой статьи возникли вопросы или вы желаете что-то добавить относительно тематики данной статьи или всего интернет-ресурса в целом, то вы можете воспользоваться формой комментарий.Также Задавайте свои вопросы, предложения, пожелания..

Итак, на сегодня это собственно все, о чем я хотел вам рассказать в сегодняшнем выпуске. Мне остается надеяться, что вы нашли интересную и полезную для себя информацию в этой статье. Ну а я в свою очередь, жду ваши вопросы, пожелания или предложения относительно данной статьи или всего сайта в целом